○ 愛宕神社

・強飯式(円福寺)

・出世の石段

・几号水準点

・勝・西郷の会見地

○ 愛宕山隧道

○ 愛宕山エレベーター

愛宕神社がある愛宕山(桜田山)は標高25.7メートル。人造の都立戸山公園箱根山は44.6メートル。

自然地形では愛宕山が23区内最高峰となります。

江戸時代は、江戸の町や江戸湊が見渡せるため、月見などの人気スポットとなっていました。

山頂へは、石段「男坂」、石段「女坂」、北の参道(立入禁止)、階段(NHKの下と隧道脇)、車道、エレベーターとあります。

(説明板)

「愛宕山

愛宕山は洪積層の丘陵地で、標高は二六メートルである。山頂に愛宕神社がまつられ、江戸時代から信仰と見晴らしの名所としてにぎわった所である。

愛宕神社の祭神は火の神(火産霊命)が中心で、江戸時代には幕府の保護もあり、多くの人々から火伏せの神として信仰されてきた。

今日のように周囲に高層ビルが立つまでは、山頂からの眺望がすばらしく、東京湾や房総半島までも望むことができた。

また、愛宕山には、男坂・女坂・新坂などの坂道があり、男坂は神社正面の八六段の急勾配の石段で、寛永年間(一六二四ー一六四四)に曲垣平九郎がこの石段を馬で上下したと伝えられる。

昭和五十年十二月(平成二十五年十一月建替) 港区教育委員会」

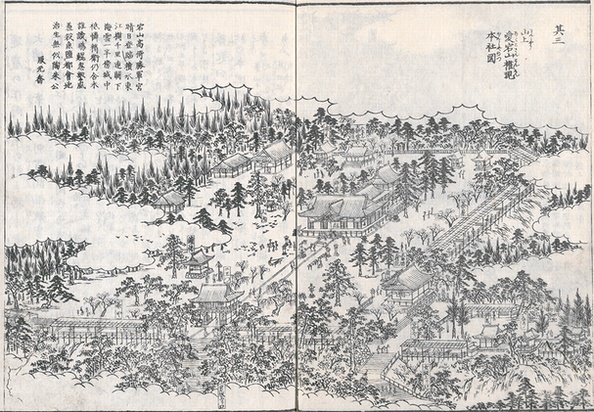

「江戸名所図会」

江戸名所図会に描かれています。

名所図会では左右の連続図が一般的ですが、愛宕山は上下の連続図です。

「其三 山上 愛宕山権現 本社図」

「其二 愛宕社総門」

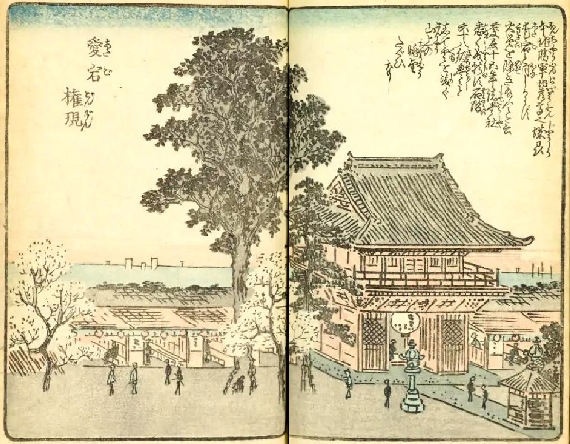

「絵本江戸土産 愛宕権現」(広重)

挿絵には

「本地勝軍地蔵尊也 城州愛宕と同じからず 火災を除き給ふと云 慶長十五年 諸堂社悉く成就す 石階六十八級 畳々として雲を凌ぐ 山上の眺望たぐひなし」

とあります。

「強飯式」は、愛宕権現社の別当寺であった円福寺で1月3日に行われる儀式で、「強飯式」に登場するのが「毘沙門の使い」です。

「毘沙門の使い」は、鐘の音を合図に3人の徒者を従え、愛宕権現社の本殿から男坂を下って、別当寺の円福寺に入ります。

宴を催している僧達の前で、大まな板を大しゃもじで突き鳴らした後、飯を食べることを強い、問答を終えると愛宕権現社の本殿に帰ります。

「毘沙門の使い」の出で立ちは、素襖を着、大きなしゃもじを杖として持ち、2メートルを超す太刀と擂粉木(すりこぎ)を帯び、

注連飾りに使用したシダや橙などで飾ったザルをかぶるというもので、女坂の上にある水茶屋の主人が務めました。

明治の神仏分離により愛宕権現社は寺院と分離し愛宕神社として独立、円福寺は廃寺となりました。強飯式も途絶えました。

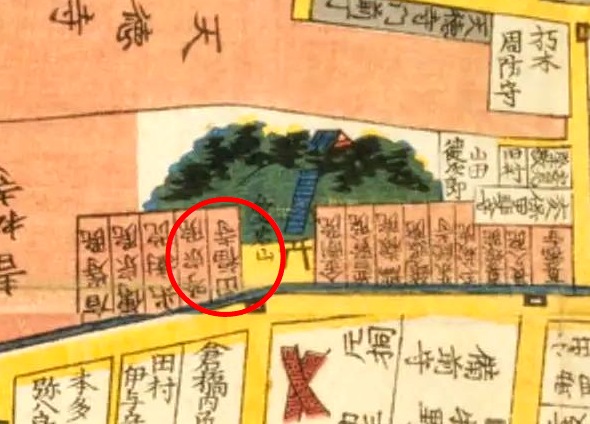

「江戸切絵図」

愛宕山下に「円福寺」があります。

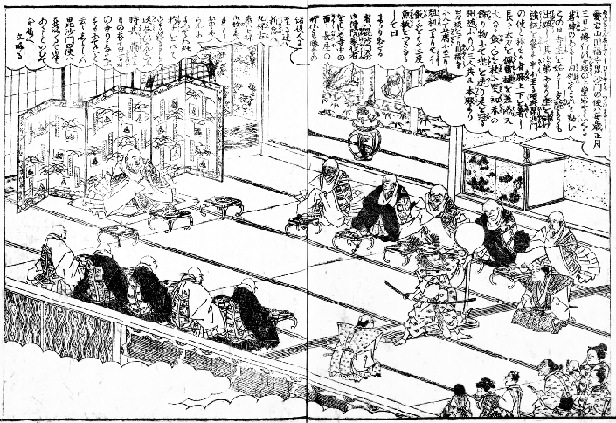

「江戸名所図会 愛宕山円福寺毘沙門の使」

円福寺での「強飯式」の様子が描かれており、挿絵には強飯式の詳細が記されています。

本文では円福寺開山の僧は下野の人であるから日光の古式に則り同様の行事が行われていると推測しています。

(挿絵)「愛宕山円福寺毘沙門の使は毎歳正月三日に修行す 女坂の上愛宕やといへる茗肆のあるじ旧例にてこれを勤む この日寺主を始めとし支院よりも出頭して其次第により座を儲け強飯を饗す。半に至る頃此毘沙門の使ひと称する者麻上下を着し長き太刀を佩 雷槌を差添えまた大なる飯かいを杖に突、初春の飾り物にて兜を造りこれを冠る 相随うもの三人共に本殿より男坂を下り円福寺に入りて此席に至り俎机によりて彳飯かいをもて三度魚板をつきならして曰まかり出でたる者は毘沙門天の御使ひ院家役者をはじめ寺中の面々長屋の所化とも勝手の諸役人に至るまで新参は九杯 古参は七杯御飲みやれ御のみやれ おのみやらんによっては此杓子ををもって御まねき申すが返答はいかんといふとき其一臈たるもの答へて曰く吉礼の通りみなたえふするにて候えと云々 しからば毘沙門の使ひは罷帰るで御座あるといひて本殿へ立ち帰る」

「時代かゞみ 天保の頃 正月三日 愛宕山 毘沙門の使」(楊洲周延)

楊洲周延が愛宕山の毘沙門の使を描いています。

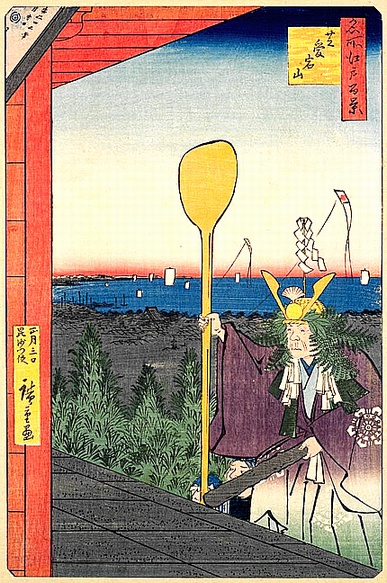

「名所江戸百景 芝愛宕山」(広重)

毘沙門の使いが円福寺での務めを終えて、男坂を上ってきたところです。

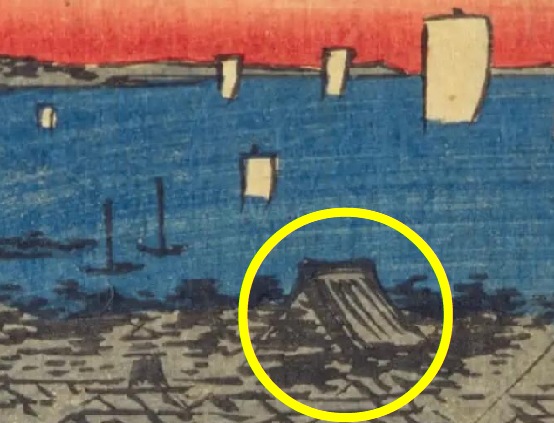

江戸湊の北方向が描かれています。

江戸湊手前に武家屋敷、その奥に築地門跡の大屋根が見えます。

「江戸名所 芝愛宕山吉例正月三日毘沙門之使」(広重)

百景と同じく、毘沙門の使いが円福寺での務めを終えて、男坂を上ってきたところです。

百閒では毘沙門の使いは太刀を以ていませんが、こちらは大きな太刀が描かれています。

江戸湊の南方向が描かれています。

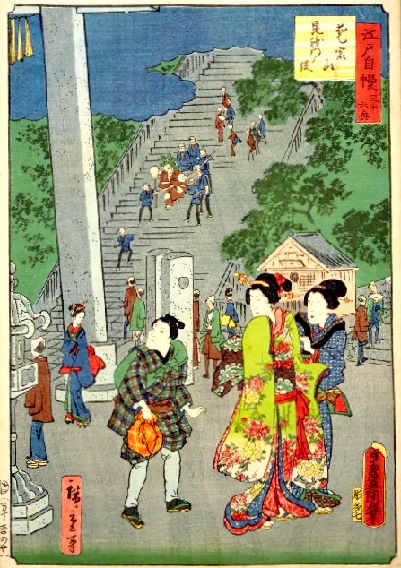

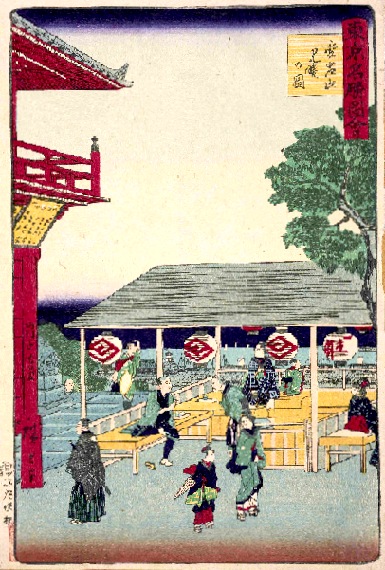

「江戸自慢三十六興 愛宕山毘沙門ノ使」(三代豊国、二代広重)

毘沙門の使が愛宕権現の男坂を下りてくるところが描かれています。

手前に描かれている3人の視線の先には、強飯式の宴が設けられている円福寺があります。

(参考)「将軍地蔵(そうめん地蔵)」 さくら市氏家1174

山伏が無理に勧めるそうめんを、そうめん地蔵が平らげるという伝説があります。

日光の強飯式のルーツとなっています。

(説明板)

「将軍地蔵

源義家が奥州に進軍したとき鬼怒川釜ヶ渕の悪蛇のため進めません。宗円法師の祈りで将軍地蔵が出現して悪蛇を退散させたので、勝山城を守護する寺院として堂原に将軍山地蔵院満願寺を建てました。

室町時代のころ、ここから日光山に修行に行ったお坊さんが意地悪山伏に素麺を無理やり食べさせられ気絶しました。別のお坊さんが来て日光中の素麺を食べつくしたので山伏は降参しました。お坊さんは将軍地蔵の姿となりお坊さんを連れて勝山に帰りました。これから「そうめん地蔵」伝説が生まれ、日光責め・強飯式が起こったと言われています。戦国時代に那須勢が攻めてきて焼打ちをしたので満願寺は焼けてしまいました。

江戸時代には再建されて堂原地蔵堂となり奥州街道の道中安全にご利益があるので有名となり、遠く秋田・会津の商人たちから奉納された石灯籠などが残されています。」

堂原地蔵堂には木像が祀られていました。

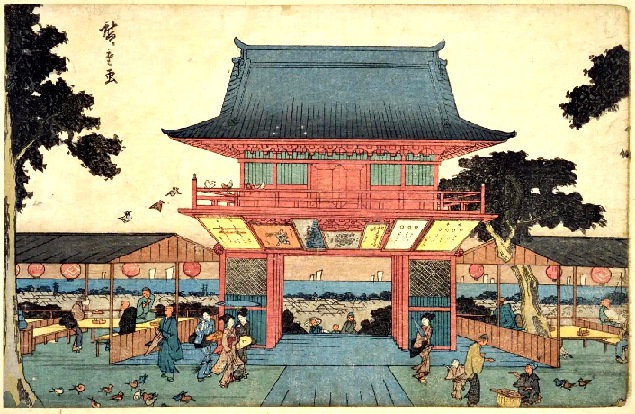

「江戸名所 芝愛宕山」(広重 都立図書館蔵)

男坂と女坂が描かれ、江戸市中と江戸湊を一望できる山上には、仁王門の左右に水茶屋が隙間なく並んでいます。

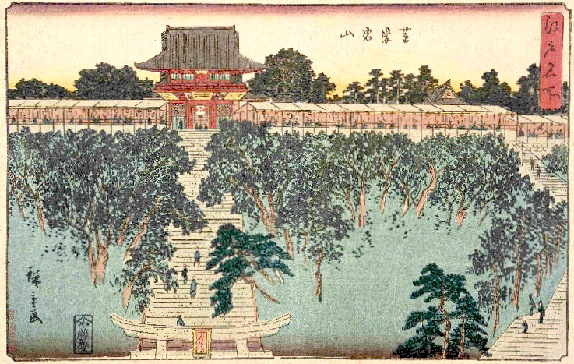

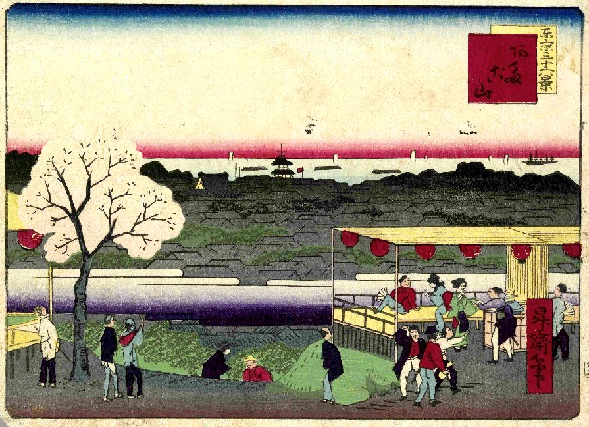

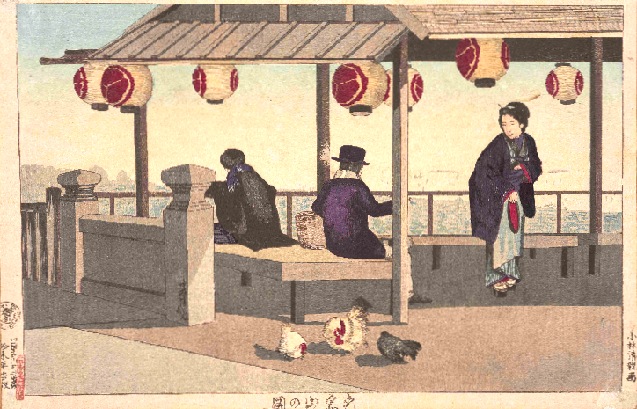

「東都名所 芝愛宕山上見晴之図」(広重)

女坂を女性、こども、老人が下りています。

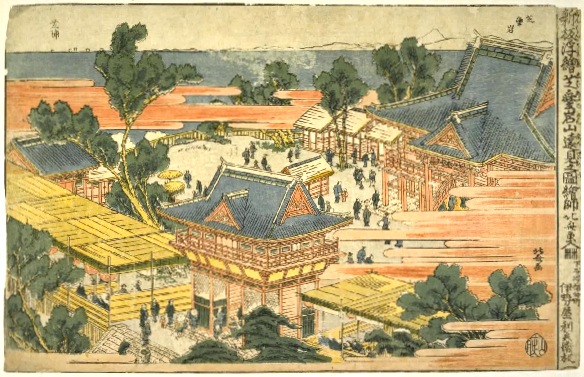

「新板浮絵芝愛宕山遠見之図」(北斎)

愛宕権現社の境内が描かれています。男坂の上には仁王門があり、その左右には茶屋が並んでいます。

背景に海が広がり、遠くに富士山がみえます。

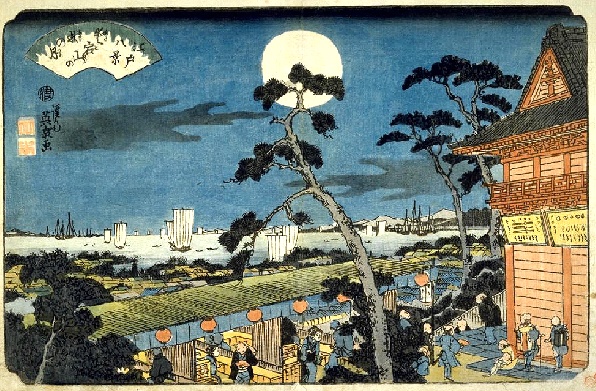

「江戸八景 愛宕山の秋の月」(渓斎英泉)

愛宕山は月見の名所でもありました。

「江戸名所百人美女 芝あたご」 (豊国・国久)

こま絵には、男坂と本社、本社左に明かりをつけた茶屋が夜景の中に描かれています。

夜参りなので、6月24日の「千日詣り」です。

千日詣りは、この日に参拝すると千日分のご利益があるといわれています。

「東都名所合 愛宕山」(豊国)

手すりにつかまりながら男坂を下りる女性が描かれています。

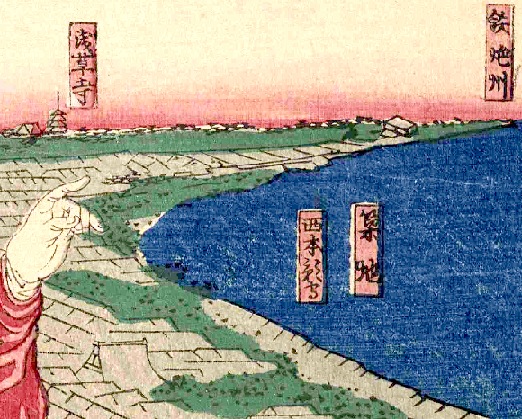

「東都名所見物異人 ふらんす 愛宕山眺望」(歌川貞秀 文久元年 都立図書館蔵)

幕末の愛宕山からの眺望が描かれています。

「鉄砲州」「浅草寺」「築地」「西本願寺」と記されています。

「東京三十六景 あたご山」(昇斎一景 都立図書館蔵)

明治5年に焼失した築地ホテル館のタワーが描かれているので明治初期の光景と思われます。

築地ホテル館の左手には築地本願寺の大屋根が見えます。東京湾には3つの台場が見えます。

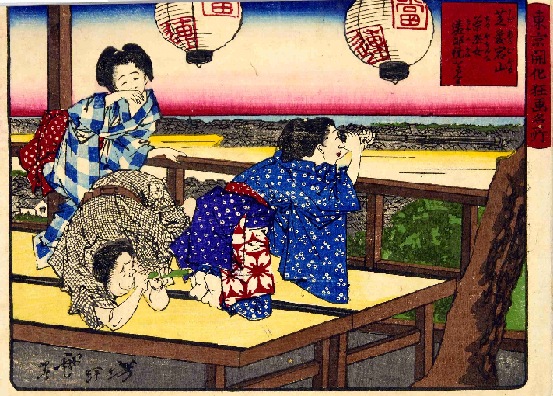

「東京名勝圖會 愛宕山見晴の図」(三代広重 明治2年 都立図書館蔵)

築地ホテル館のタワーが描かれています。左手に築地本願寺の大屋根が見えます。

「愛宕山の図」(小林清親 明治11年 都立図書館蔵)

小林清親が描いた明治初期の愛宕山です。

「愛宕山」(井上安治)

井上安治が描いた明治初期の愛宕山です。

「東京開化狂画名所 芝愛宕山 茶屋女遠眼鏡を見る」(月岡芳年 都立図書館蔵)

遠眼鏡で景色を見る茶屋女に男が悪戯しています。

横から見ると、斜度40度はあります。

階段中央には鉄鎖が設けられています。

(説明板)

「「出世の石段」のいわれ

愛宕神社正面の石段「男坂」(となりの緩やかな石段は「女坂」)は別名「出世の石段」と呼ばれ、その由来は講談で有名な「寛永三馬術」の一人曲垣平九郎(まがきへいくろう)の故事にちなみます。

時は寛永十一年。

三代将軍徳川家光公が芝増上寺ご参詣の帰り道、神社に咲き誇る源平の梅の馥郁たる香りに誘われて山頂を見上げて「誰か騎馬にてあの梅を取って参れ」と命ぜられました。しかし目前には急勾配な石段があり、歩いて登り降りするのにも一苦労。馬での上下など、とてもとても…と家臣たちは皆一様に下を向くばかり。

誰一人名乗りでる者はおりません。家光公のご機嫌が損なわれそうなその時!一人の武士が愛馬の手綱をとり果敢にも石段を上り始めました。

「あの者は誰じゃ?」と近習の臣に家光公からお尋ねがあっても誰も答える者はおりません。その内に平九郎は無事に山の上にたどり着き愛宕様に「国家安泰」「武運長久」を祈り、梅の枝を手折って降りてきました。

早速家光公にその梅を献上すると「そちの名は?」「四国丸亀藩の家臣曲垣平九郎にございます」「この泰平の世に馬術の稽古怠りなきこと、まことにあっぱれ。日本一の馬術の名人である。」と褒め讃えられました。

一夜にして平九郎の名は全国にとどろき出世をした故事にちなみ「出世の石段」と呼ばれるようになり、現代においても多くの皆様にご信仰を頂いております。」

<将軍梅>

社殿左方に平九郎手折りの梅樹があります。

「曲垣平九郎が手折り三代将軍に献上された梅と言われています」

<女坂>

男坂より緩いですが、斜度35度ぐらいでしょうか。

江戸時代は、男坂の68段に対し、女坂は96段ありました。

現在は、男坂86段、女坂107段です。

<新坂(愛宕神社車道)>

<北の参道>

立ち入り禁止となっています。庚申塔があるはずですが行けないので諦めます。

「起倒流拳法碑」(安永八(1779)年2月)台石の右面の地表に几号水準点が刻まれています。

下のほうが埋まっていたので、少し掘りました。

Tの形で一般的な几号と異なっています。

几号は、普遍的な恒久物に刻まれ、寺社だと鳥居に刻まれているのが多いのですが、

起倒流拳法は当時は恒久と思われていたのでしょう。

<三角点>

山頂に三角点があります。

鉄の蓋があり、中を見ると水準点がありました。

<弁財天社>

<池>

山頂に池があるとは想定外でした。

<三波石>

説明板には鉱石とありますが、三波石かなぁ。

<櫻田烈士愛宕山遺蹟碑>(桜田門外の変集合場所)

万延元(1860)年3月3日井伊大老暗殺事件の参加者18名の顕彰碑です。

ここに集合して桜田門へ向かったといいます。

東京市長大久保留次郎の書、皇紀二六〇一(昭和16)年の建立です。

<狂歌合長者園撰歌碑(蜀山人の狂歌碑)>

元治元(1864)年の建立。大田南畝以下19人の狂歌が刻まれています。

<手水舎>

<社殿>

奉納の提灯には、㈱永谷園と支柱に書かれています。

増上寺にも永谷園の木々を奉納した碑がありました。

<招き石>

「この石をなでて福を身につけて下さい」

<太郎坊神社/福寿稲荷社/恵比寿大黒社>

勝海舟と西郷隆盛の記念撮影用のパネルです。

勝海舟と西郷隆盛がここから江戸の街を眺め、戦火で包むことは避けようと話し合ったとも言われています。

正式な会見中に抜けて来たのか、会見前に来たのかは不詳。

<江戸開城 西郷南州 勝海舟 會見之地 西郷吉之助書> 港区芝5-33-8

「田町薩摩邸(勝・西郷の会見地)附近沿革案内

この敷地は、明治維新前夜慶応4年3月14日幕府の陸軍総裁勝海舟が江戸100万市民を悲惨な火から守るため、西郷隆盛と会見し江戸無血開城を取り決めた「勝・西郷会談」の行われた薩摩藩屋敷跡の由緒ある場所です。

この蔵屋敷(現在地)の裏はすぐ海に面した砂浜で当時、薩摩藩国元より船で送られて来る米などは、ここで陸揚げされました。

現在は鉄道も敷かれ(明治5年)、更に埋め立てられて海までは遠くなりましたが、この附近は最後まで残った江戸時代の海岸線です。

また人情噺で有名な「芝浜の革財布」は、この土地が舞台です。」

(碑裏面)

「慶応四年三月十四日

此地薩摩邸に於て

西郷勝両雄會見し江戸開城の

圓滿解決を図り百萬の民を戦火

より救ひたるは其の功誠に大なり

平和を愛する吾町民深く感銘し

以て之を奉賛す

昭和二十九年四月三日

本芝町會

本芝町會十五周年記念建之

大壽信吉」

「愛宕山」を堀り抜いた23区内唯一の「山岳トンネル」です。

昭和5(1930)年竣工、2004年に内壁の耐震補強工事実施。

全長は76.6メートル。愛宕下通り側からの一方通行路になっています。

愛宕山エレベーターは、愛宕山山頂に上がるエレベーターで、NHK放送博物館駐車場横に出ます。

「愛宕グリーンヒルズ」と同時に2001年に建設されています。

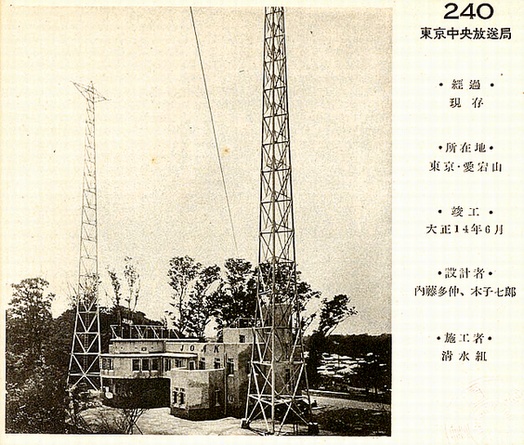

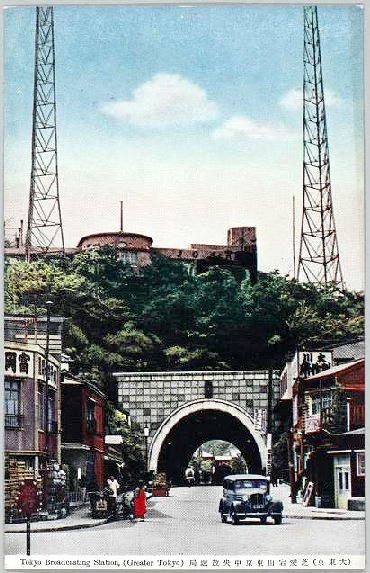

「東京中央放送局」(明治大正建築写真聚覧 建築学会編 昭和11年)/「芝愛宕山東京中央放送局」(絵葉書 都立図書館蔵)

かつての放送局の写真です。