「荏原神社」は和銅2(709)年に奈良「丹生川上神社」より龍神を勧請したことに始まるといわれる古社です。

康平5(1062)年前九年の役の際に、源頼義・義家が当社に参詣し品川の海中に身を浄め戦勝を祈願したといいます。

江戸期には「貴船明神社」と呼ばれ、「南品川宿」の鎮守となりました。

明治4(1871)年に「南品川神社」、明治8(1875)年に「荏原神社」へと改称しました。

なお、現在の「天王洲アイル」は、当社の天王祭に由来します。

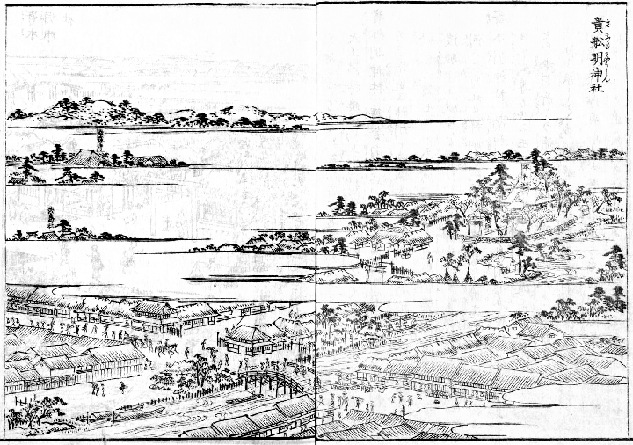

「江戸名所図会 貴船明神社」

左側に「海徳寺」「淡島社」があります。

画の下を流れているのは目黒川で、架かっている橋は「中の橋」です。

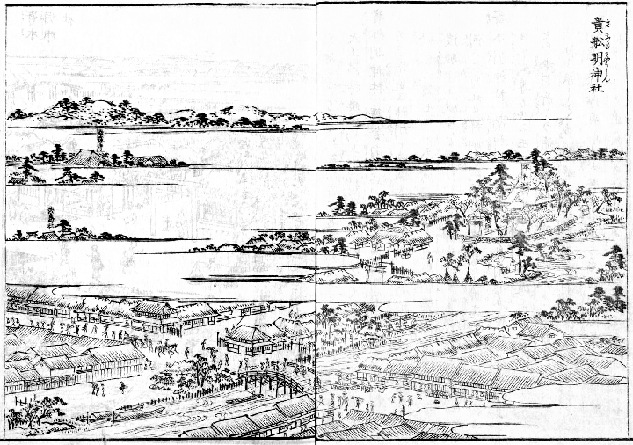

「江戸切絵図」

荏原神社は南品川宿の鎮守で、通称「南の天王さん」で品川の南を鎮守しています。

品川神社は北品川宿の鎮守で、通称「北の天王さん」で品川の北を鎮守しています。

「江戸切絵図」には、目黒川の北と南に二つの「天王社」が記されています。

なお、江戸時代の目黒川は品川貴船社(荏原神社)の北側を流れていました。

<社号標/鳥居>

社号標「郷社荏原神社」

<恵比寿像>

鳥居のすぐ先、左手には恵比須様の像が祀られています。

<明治天皇御東幸内侍所奉安所>

明治天皇は明治元(1868)年から翌年にかけ三度当社に行幸され、内侍所とされました。

<手水舎>

左手に手水舎。

<准勅祭社>

品川神社か荏原神社のいずれかが元准勅祭社ですが、現在双方とも准勅祭社を名乗っています。

現在の「東京十社」には「品川神社」が入り、当社は属していません。

<国旗掲揚塔>

「皇太子殿下御降誕

国旗掲揚塔建設記念」

<狛犬>

明治29(1896)年に奉納の狛犬です。

<龍の雨樋>

雨水は龍を伝って、天水桶に落ちます。

<天水桶>

天保6(1835)年銘の天水桶です。

「東都大門通 鋳工 伊勢屋彦助源吉定 天保六乙未初冬」

<社殿>

弘化元(1844)年に造営の社殿です。

社殿前の門柱のような斜めの柱は、崩壊した石鳥居の残です。

社殿の柱には、荏原神社のご由緒です。

扁額「荏原神社」は内大臣三条実美の書です。

<社務所>

<神楽殿>

(説明板)

「品川区指定無形民俗文化財 品川拍子

保持団体 品川拍子ゆきわ会

実施場所 荏原神社を中心とする南品川・東品川地域

指定 昭和六十二年三月二十四日(風俗慣習第二号)

品川拍子は祭礼時に神輿が巡行する際の囃子となる音楽で、大拍子と呼ばれる締め太鼓と、俗称トンビといわれる篠笛によって演奏される。その由来は定かではないが、荏原神社では昔から鳳輦(現在は御羽車)に神面と大拍子を付け「天下泰平・五穀豊穣」と叩きながら氏子地域を回ったのが始まりといわれ、品川宿で成立し、当宿とその周辺地域にのみ伝承されている。現在伝えられている品川拍子は、明治初年に嶋田長太郎が集大成したものとされ、初代家元と考えられている。

宝暦元年(一七五一)に始まる神輿の海中渡御で有名な「荏原神社天王祭」は、六月七日に近い日曜日を中心に行われるが、このとき神輿の上げ下ろしや、揉んだり差したり納めたりの動作を品川拍子で指示するなど、他に類例を見ない特色をもっている。

平成元年三月三十一日 品川区教育委員会」

<末社>

左から八幡宮、稲荷神社、熊野神社です。