○ 湯屋

・湯屋の外観と入口

・湯屋の一階

・湯屋の二階

・湯屋の見取り図/石榴口

・江戸の銭湯発祥の地

・運び湯の湯屋

・その他

・湯屋の模型

「江戸年中風俗之絵」(橋本養邦)

「江戸年中風俗之絵」(橋本養邦)の湯屋の部分を抜粋しています。

外から丸見えなので、高座(番台)の左手が男湯、右手が女湯であることがわかります。

男湯のほうには、二階への階段が見えます。

店の外では防火桶でしょうか、その水で行水している人がいます。キセル売りの隣の湯あがりの男性は、マイ桶を手にしています。

女性は留桶を利用する人が多く、男性は利用しない人が多かったようです。

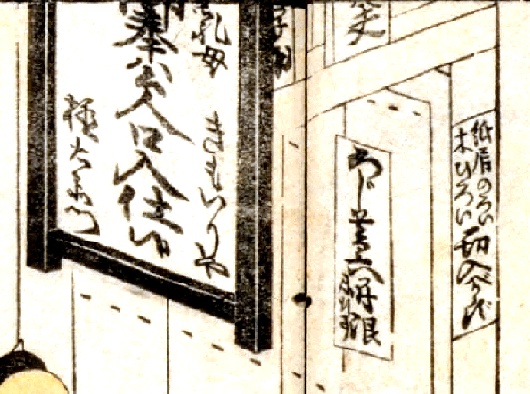

「絵本時丗粧」(歌川豊国画 享和2(1802)年)

右手の湯屋から出てきた二人の女性は、バスタオル代わりの浴衣を持っています。

左の女性は、顔や体を洗う時に使った糠袋の紐を口に咥えています。

高座の脇に「きもいりや 御奉公人口入仕り」の看板が見えます。

湯屋では奉公人などの斡旋も行われたことがうかがえます。

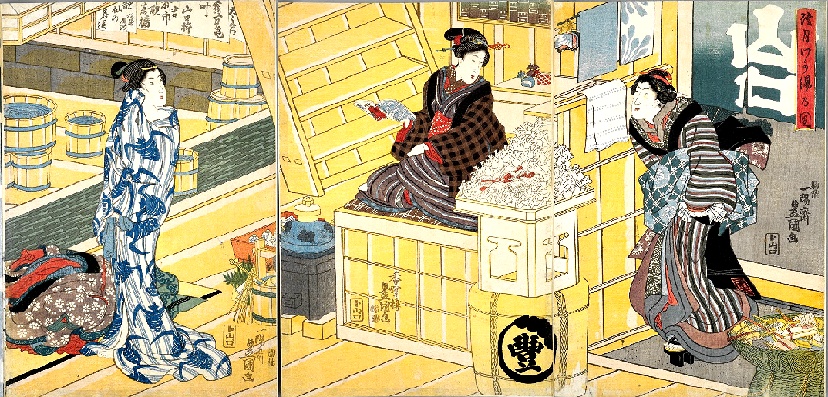

「睦月わか湯乃図」(一陽斎豊国)

「三方」におひねりが山と積まれています。正月の紋日、湯屋の初湯ですね。高座の脇で福茶がふるまわれています。

おひねりを置くのは特別な日で、これを紋日(物日)といい、正月や節句など年間20日ほどありました。

右下に見えるのは、正月の縁起物のお年玉です。

「貝柄杓」「扇箱」「半紙」「扇子」など多彩な品々が見えます。客はこれをもらって帰ります。

浴衣を抱えて女性が入店してきます。

糠袋は、皆さん持参したようですが、湯屋でも糠袋を売っています。

二階への階段が見えます。

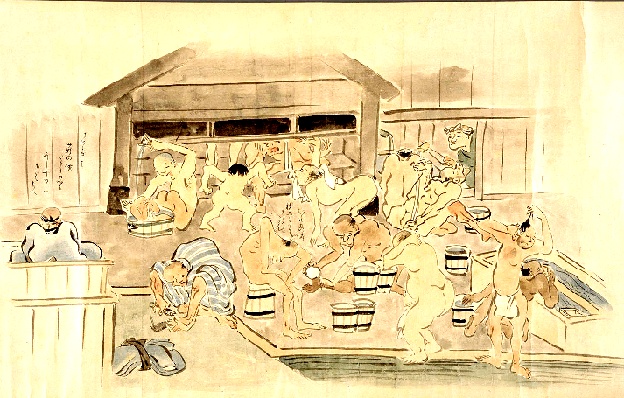

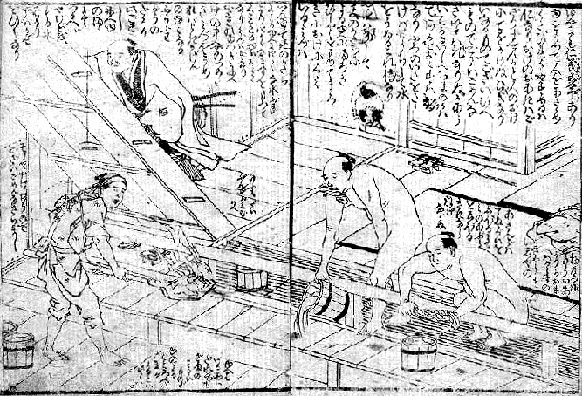

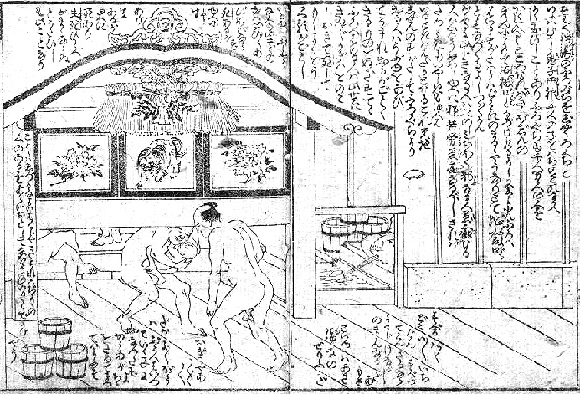

「職人尽絵詞」(鍬形恵斎) 男湯

湯屋の男湯の光景です。

左手に高座(番台)、右手に洗い場と上がり湯が見えます。

湯船は中央奥で、板戸の下をかがんで入ります。

ここを石榴口(ざくろぐち)と呼びます。

銅製の鏡をザクロの実の汁でみがいたことから、「鏡要る」と「屈み入る」をかけての洒落です。

<湯くみ>

石榴口の右手で、客に柄杓で湯んで差し出しているのが「湯くみ」です。

「賢愚湊銭湯新話」(山東京伝著・歌川豊国画)

湯くみは、浴槽の前に終日座って「岡湯」(上がり湯)を柄杓で汲んで浴客に差し出していました。

大変そうですね。

「賢愚湊銭湯新話」(山東京伝著・歌川豊国画)

右上の棚に留桶が置かれています。各個人の家紋やら屋号が見えます。

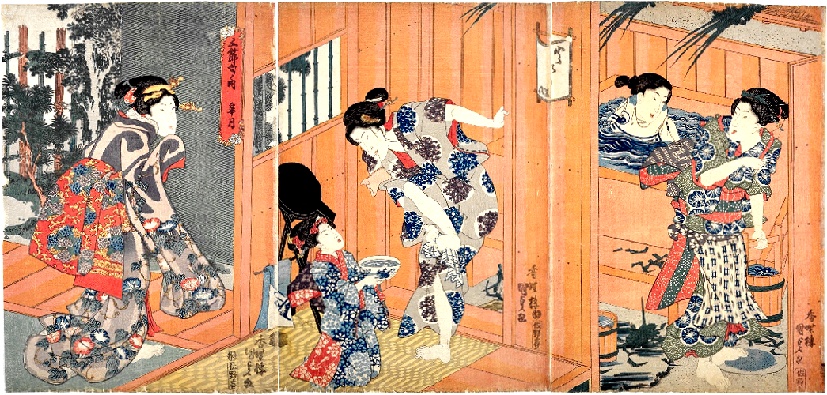

「肌競花の勝婦湯」(豊原国周) 女湯

寛政3(1791)年に「男女入込(いりこみ)禁止令」のお触れが出て混浴は禁止となっていました(江戸だけ禁止)。

描かれているのは女湯です。

【脱衣場】

左手に高座(番台)が見えます。高座から入ってすぐに板の間の脱衣場です。

葛籠や、葛籠をしまう、いろは3段の鍵付片扉の衣棚が見えます。

脱衣場と洗い場の境には仕切りの扉はなく、青竹が敷き詰められています。湯上り客がここで水分を流すためでしょう。

脱衣場の女性は糠袋の紐を咥えています。

【洗い場】

洗い場は板張りで中央に傾斜がついており、洗い湯が流れていく工夫が見えます。壁際に上がり湯が見えます。

右下の女性は腰帯を巻いているので妊婦で、糠袋で体を洗っています。

桶は、湯屋に備え付けの小桶のほか、帯の色が黄色の留桶(有料の個人専用桶)も見えます。

髪の毛を洗っている女性は一人もいません。洗髪は禁止されていました。

【石榴口】

赤い鳥居のような装飾が施された柱が石榴口で、その奥に湯船があります。

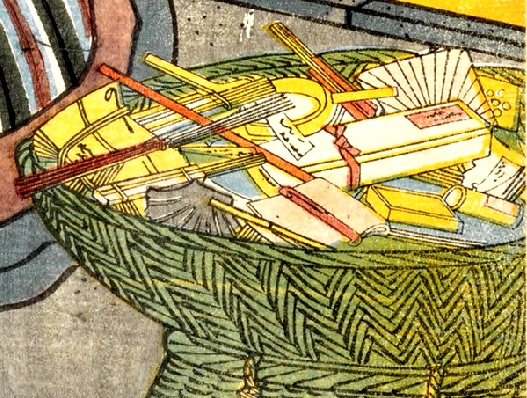

<おひねり>

湯屋の入口では浴衣を持った女性が高座におひねりを置いています。

番頭の前には「三方」におひねりが山と積まれています。紋日であることがうかがえます。

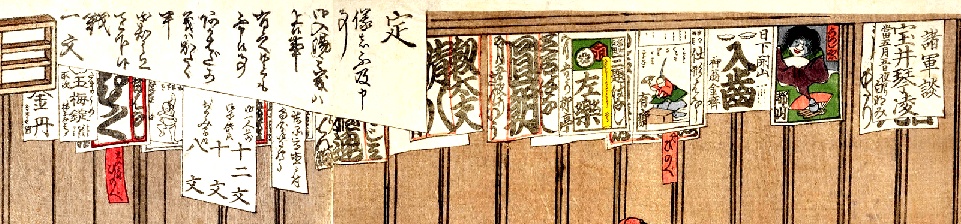

<広告/定め書き>

壁には各種広告が貼ってあり、浄瑠理・軍談をはじめ円朝や玉梅錠の広告などが見えます。

定め書きが掲示されています。

<留桶>

留桶の中に子どもが入っています。

<上がり湯/糠袋>

壁際に上がり湯が見えます。

脱衣場では、女性が糠袋の紐を咥えています。

洗い場では腰帯を巻いた妊婦が糠袋で体を洗っています。

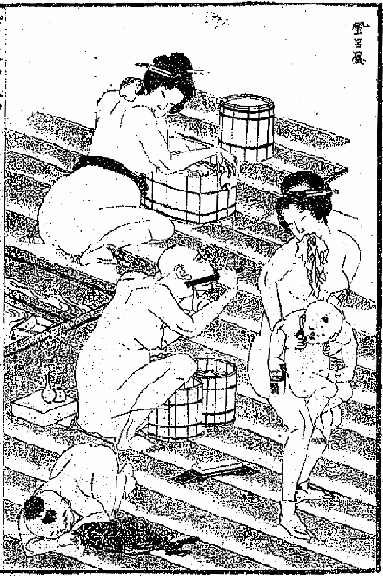

「北斎漫画 風呂屋」(葛飾北斎) 女湯

北斎漫画では、タイトルが「風呂屋」。江戸では湯屋の他、風呂屋の呼称もあったのですかね。

子どもを抱える母親。もうひとりの子どもは寝入っています。

妊婦は腰帯を巻いています。

尼さんはひげ剃りです。足元に徳利と茶碗があるのは何故?

2枚目は第一編に描かれている洗い場の光景です。

湯屋の二階に、男湯に限って、湯代とは別料金の娯楽・社交スペースがありました。

元々は、武士の刀を預かるスペースが必要だったことなどが関係していたようです。

「東京名所三十六戯撰 芝飯倉」(昇齋一景)

二階の座敷では、湯を釜にたぎらせ、茶を提供しています。

男が湯のみ茶碗を落とし、二階に上がって一休みしようとする男に、こぼれたお茶が顔面にクリーンヒットしています。

高欄から海を見渡す男がいる一方、一人の男が、男女別浴でも簡単な仕切り板があっただけの階下の女湯を覗いています。

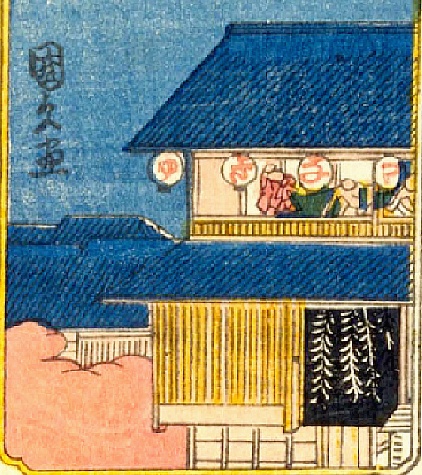

「江戸名所百人美女 薬げんぼり」(三代歌川豊国、二代歌川国久 安政5年)

コマ絵には、薬研堀の湯屋が描かれています。

入口には柳が描かれた暖簾がかかり、「やなぎゆ」と書かれた提灯が二階の休憩所にぶら下がっています。

湯屋の二階で男たちがくつろいでいます。

湯から上がった浴衣を羽織った美女は、糠袋の紐をくわえながら、高座に手を添えて足を拭いています。

「浮世風呂」(式亭三馬)

二階へ武士が上がっています。

「賢愚湊銭湯新話」(山東京伝著・歌川豊国画)

二階へ武士が上がっています(1枚目)。

二階の光景です(2枚目)。何とのぞき窓があって、階下を覗いている男がいます。

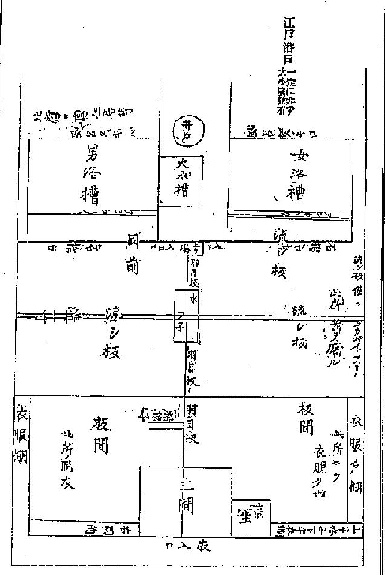

江戸の百科事典「守貞謾稿」に掲載の湯屋の平面図です。

左手の男湯にだけ、脱衣場から2階に上がる階段が描かれています。

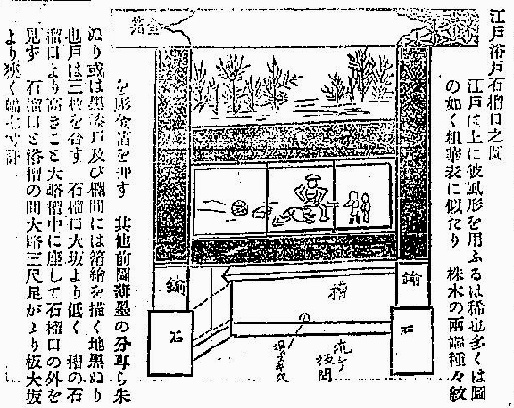

「守貞謾稿」に「江戸浴戸口之図」として掲載されている「石榴口」です。

「賢愚湊銭湯新話」(山東京伝著・歌川豊国画)に掲載されている「石榴口」です。

右手に「湯くみ」の柄杓が見えます。

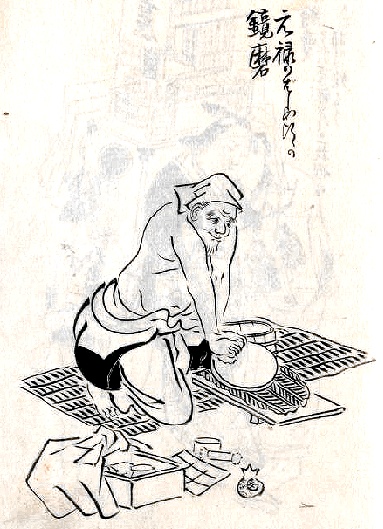

「元禄のはしめ頃の鏡磨」(世渡風俗図会 清水晴風)

床にザクロの実が転がっています。

天正19(1591)年、伊勢出身の商人、伊勢与市が、銭瓶橋のたもとに銭湯を開業しました。

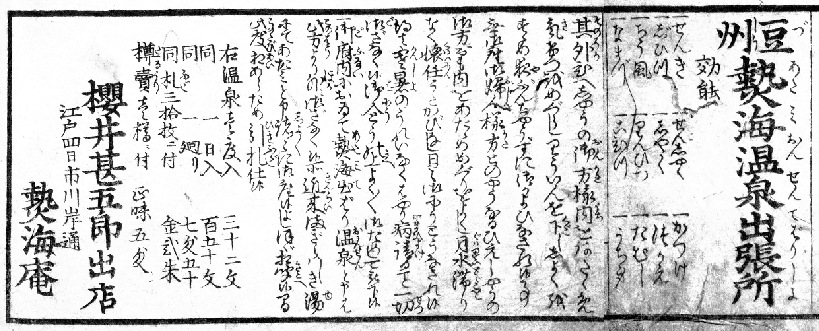

「江戸買物独案内 熱海庵」

江戸四日市川岸通にあった「櫻井甚五郎出店 熱海庵 豆州熱海温泉出張所」が掲載されています。

熱海温泉の効能が記され、温泉入り32文、1日入り150文、樽売5匁とあります。

将軍だけでなく、庶民も将軍ブランドの熱海温泉を楽しんでいたようです。

<押送船>

江戸周辺で漁獲された鮮魚は、押送船で江戸市中の河岸に運ばれましたが、押送船はその高速性から、カツオだけではなく、

熱海(大湯)の「御汲湯」も網代から江戸まで運びました。

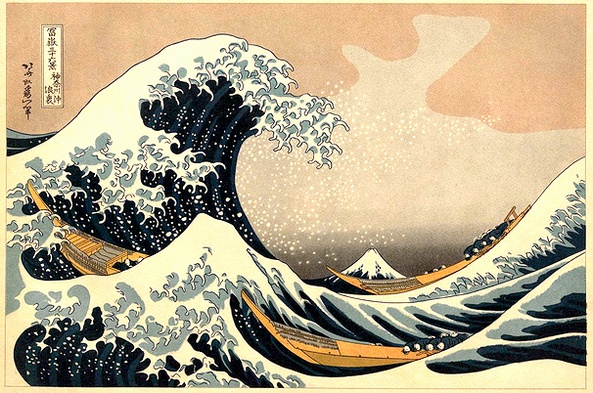

葛飾北斎「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」に神奈川宿(横浜市神奈川区)沖に押送船が描かれています。

押送船が運んでいるのは「カツオ」ではなくて「御汲湯」の可能性もありますね。

「初鰹百足のような船に乗り」(狂歌)

「鎌倉を生きて出でけん初鰹」(松尾芭蕉)

「鎌倉の海より出し初松魚 みな武蔵野の原にこそ入れ」(大田南畝)

<板の間稼ぎ>

「賢愚湊銭湯新話」(山東京伝著・歌川豊国画)

金目になりそうな他人の服を着て湯屋を出て行くのを「板の間稼ぎ」と言いました。

<湯帰り>

「春夕美女湯かゑり」(一陽斎豊国)

手ぬぐいを咥えたり、浴衣を抱えていたりと、湯帰りの光景です。

<タライで髪洗い>

「江戸名所百人美女 今川はし」(三代歌川豊国、二代歌川国久 安政5年)

湯屋では髪を洗うことはできないので、自家でタライを使って洗髪です。

<据風呂>

「五節句ノ内皐月」(香蝶楼国貞)

屋敷の中に設けられた据風呂です。

(画像はすべて国立国会図書館蔵からです)

ミルディスI番館(北千住マルイ)10階の、「シアター1010」と「足立区役所千住区民事務所」があるフロアーに、「千住宿」の1/50模型があります。

問屋場・貫目改所、一里塚、高札場、飛脚宿が復元されています。

じっくり見ると、湯屋も復元されています。詳細はこちらで記載。

<湯屋>

湯屋も精巧に造られています。

・「あけぼの湯」(江戸川区船堀) 安永2(1773)年創業 ※2024年12月18日に閉館しました。

開店時吹きならしたホラ貝が残っていて、HPに写真掲載あり。温泉銭湯です。

こちらで記載

・「鶴の湯」(江戸川区船堀) 江戸時代創業

ここも開店の合図のホラ貝が残っているとのこと。温泉銭湯です。

こちらで記載

・「金春湯」(中央区銀座) 文久3(1863)年創業

銀座のど真ん中、ビル中の銭湯。温泉ではありませんが何度か利用。

こちらで記載