六浦山延寿寺と号します。明暦3(1657)年に大乗山延寿院として開山、宝暦5(1755)年に六浦山延寿寺に改めたといいます。

「江戸切絵図」

「ミウラサカ」上に「延寿寺」があります。

(標柱)

「日荷大上人安置」(明治廿八年十一月)

<山門>

谷中のヒマラヤ杉のすぐ近くです。

門柱左「日蓮宗 延壽寺」、門柱右「谷中日荷堂」、扁額「円壽寺」。

(説明板)

「延寿寺日荷堂の絵馬(台東区有形民俗文化財)

台東区谷中一丁目七番三十六号 延寿寺境内

延寿寺は明暦二年(一六五六)に開創された日蓮宗寺院です。宝暦五年(一七五五)久遠寺に蔵されていた日荷像を勧請し、安永元年(一七七二)に日荷堂を建立して、本尊としました。

日荷は武蔵国久良岐郡六浦(現横浜市六浦)の人で、日蓮の高弟、日祐の弟子となり妙法と号しました。六浦にて、自ら造立したニ躰の仁王像を背負い、一昼夜のうちに身延山久遠寺に運び上げ、山門に安置したと伝えられます。

日荷堂の絵馬は、仁王像を背負い、六浦から身延山までの険しい道を歩いた日荷の健脚にちなんで、足病平癒の祈願のために奉納されたものです。日荷堂には現在、絵馬が七十五点、文字額が八点残されています。

はきものの絵馬が残された寺社は多くありますが、この日荷堂のように種類・点数が豊富で、保存状態が良好なものは少なく、きわめて貴重です。

延寿寺日荷堂絵馬群は平成八年に台東区有形民俗文化財に登載されました。

平成十七年三月 台東区教育委員会」

<浄行大菩薩>

<富増稲荷大明神>

手水鉢は文化2(1805)年銘です。

<地蔵尊>

<藤代義雄先生顕彰之碑>

藤代義雄(1902年9月6日?1945年12月10日)は、刀剣研究家です。

<能村登四郎の句碑>

「曼珠沙華 天のかぎりを 青充たす 登四郎」

<日荷堂>

日荷大上人像が安置されており、毎月10日に開帳されます。

扁額「心願成就」

(説明板)

「日荷堂「足腰病守護日荷上人安置之所」

健脚の神様として知られる日荷承認が祀られる「日荷堂」は、宝暦五年(1755)身延山より日荷上人尊像を勧請し、以来、江戸の人びとの足腰の病平癒の祈願所として親しまれてきました。堂内には、健脚祈願や祈願成就に感謝した人びとにより奉納された幾つもの絵馬が掛けられております。この絵馬群は平成八年に台東区の有形民俗文化財として登録されました。

現在の日荷堂は、明治四十四年(1911)に再建されたものです。

日荷上人「にちかさま」

日荷上人が、「健脚の神様」「足腰病守護の神様」と呼ばれるようになった由縁は、ある夜、六浦妙法(日荷上人という尊称を授かる前の法名)の夢枕に仁王尊が現れました。

「われは称名寺の仁王だが、改宗して身延山の守護神になりたい。おまえの力でなんとか身延山に送り届けてほしい」とのお告げでした。早速そのお寺に「仁王をいただきたい」とかけあったのですが、聞き入れてもらえません。そこで一策。和尚が囲碁好きということを耳にした妙法は、仁王像を賭けた勝負を挑んだのでした。なんとか妙法が勝ち、約束どおり仁王を貰おうとするも、和尚は「あれは冗談」と取り合いません。さらには、「あんな大きい仁王を担ぎ出せる訳がない」とも。しかし妙法は山門から仁王尊ニ体を担ぎ出し、それらを背負うこと三日三晩。横浜の地から身延山まで、歩き通し奉納に成功したのでした。ことの次第を聞いた身延山の法王はたいそう驚き「日荷」の尊称を授けたそうです。日荷上人は人々の厄難、災いは背負い去り、福を授けるのです。(厄除け、方位除け)また足腰病守護、健脚祈願はもとより、現代社会の足である乗り物の交通安全、車体安全等にも霊験あらたかです。

六浦山 延壽寺 日荷堂」

<絵馬>

2体の仁王像を背負う日荷上人が描かれています。

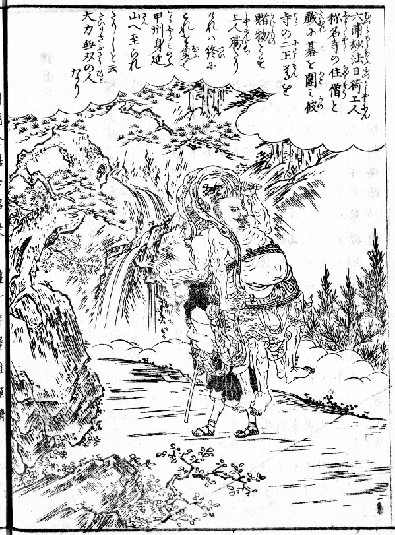

「江戸名所図会 六浦妙法日荷上人」

健脚の神様として信仰される日蓮宗の日荷上人は、称名寺の住職と仁王像を賭けて囲碁の勝負をしたと伝えられています。

挿絵には「六浦妙法日荷上人称名寺の住僧と戯れに碁を囲み彼の寺の二王尊を賭物とす 上人勝ちたりければ終にこれを負うて甲州身延山へ至られたりしと云う 大力無双の人なり」とあります。

挿絵には2体の仁王像を縄で縛り背負って歩く日荷上人が描かれています。

(参考)

「称名寺の仁王像」(横浜市金沢区)こちらで記載

「妙法寺の日荷上人像」(横浜市磯子区杉田)こちらで記載

<本堂>

扁額「六浦山」