○ 軍艦操練所跡

○ 築地ホテル館跡

○ 海軍省

〇 気球の飛揚試験

○ 海軍兵学寮・海軍医学校跡碑

○ 海軍参考館

かつて、江戸幕府の軍艦操練所が、波除通りに面してありました。

軍艦操練所跡には築地ホテル館が建てられました。

晴海通りの歩道に説明板「軍艦操練所跡」があります。

旧築地市場は解体され、勝鬨門駐車場も取り壊されて更地になっています。

<軍艦操練所跡>

向井将監や勝海舟が教授方頭取を務め、ジョン万次郎なども教鞭を取っています。

(説明板)

「軍艦操練所跡

所在地 中央区築地六丁目二〇番地域

ペリーによる黒船艦隊の来航後、西洋式海軍の必要性に迫られた江戸幕府は、安政四年(一八五七)四月、旗本や御家人、諸藩の藩士等から希望者を集めて、航海術・海上砲術の講習や、オランダから輸入した軍艦の運転を練習させる目的で軍艦教習所(後の軍艦操練所)をこの地にあった築地講武所内に創設しました。

万延元年(一八六〇)正月に講武所が神田小川町(現在の千代田区)に移転をした後には、跡地一帯は軍艦操練所の専用地とされました。元治元年(一八六四)三月には焼失して、南隣りの広島藩主浅野家下屋敷のあった場所(絵図では松平安芸守蔵屋敷)へ仮移転をしています。

設立当初は旗本永井尚志が総督をつとめ、長崎の海軍伝習所修業生を教授方としていました。その後、向井将監や勝海舟等が頭取をつとめました。

慶応元年(一八六五)七月、新たに海軍奉行を置き、慶応二年七月には海軍所と改称されました。同年十一月には再び類焼して現在の旧浜離宮庭園の地に移り、跡地には、日本最初の洋式ホテルである築地ホテル館が建てられました。

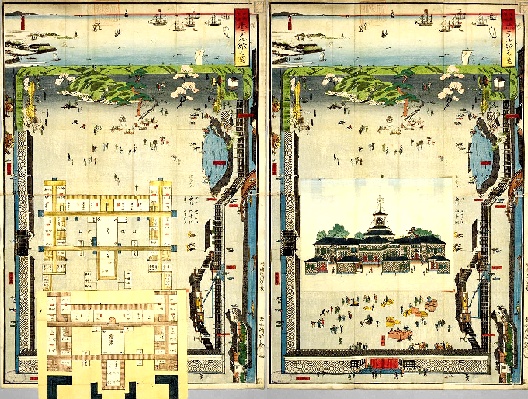

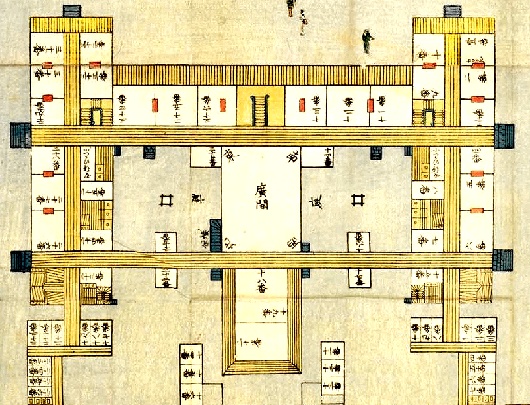

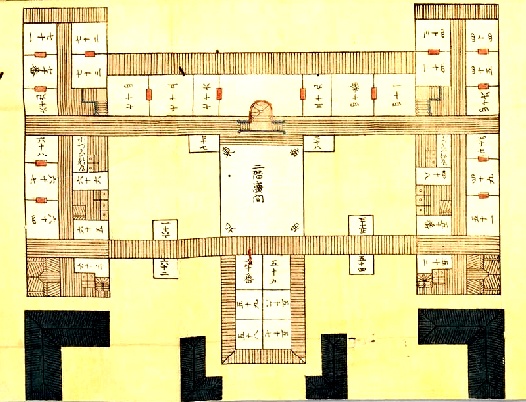

(「京橋南築地鉄砲洲絵図」を掲示)

平成二十一年三月 中央区教育委員会」

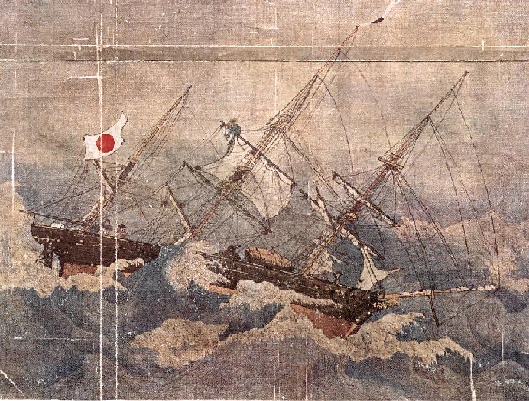

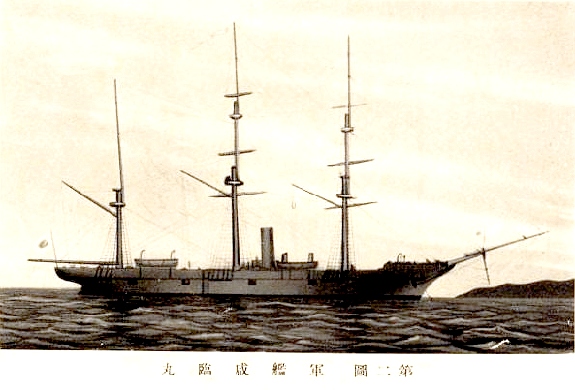

「万延元年遣米使節図録 咸臨丸烈風航行の圖」(田中一貞 1920)

「咸臨丸」も軍艦操練所の訓練船の一つとして使われました。

「幕末軍艦咸臨丸」(文倉平次郎 1938)

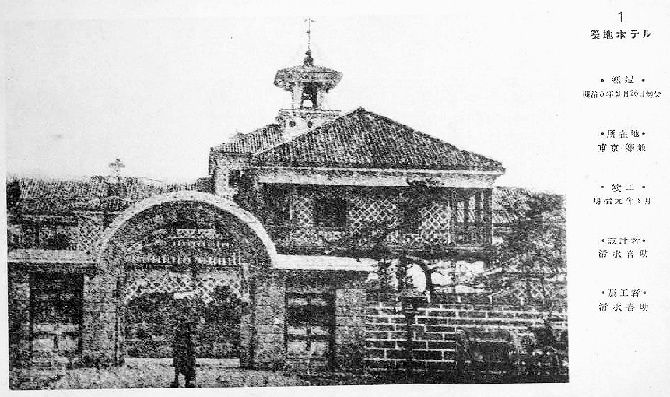

「築地ホテル館」(現:中央区築地6-20)は、築地居留地開設に併せて、外国人専用のホテルとして幕府により計画され、

基本設計はブリッジェンスが行い、清水喜助が建設を請負ました。財政に余裕のなかった幕府はPFIにより事業を推進しました。

築地ホテル館は、慶応4(1868)年に完成し、東京の新名所として多くの見物人が訪れ、錦絵にも多く描かれました。

英語では“The Yedo Hotel”(江戸ホテル)と呼ばれました。

完成からわずか4年後の明治5(1872)年に焼失し「まぼろしのホテル」とも言われています。

(清水建設のホームページに築地ホテル館の詳細が掲載されています。)

「築地ホテル」(明治大正建築写真聚覧 建築学会 昭和11年)

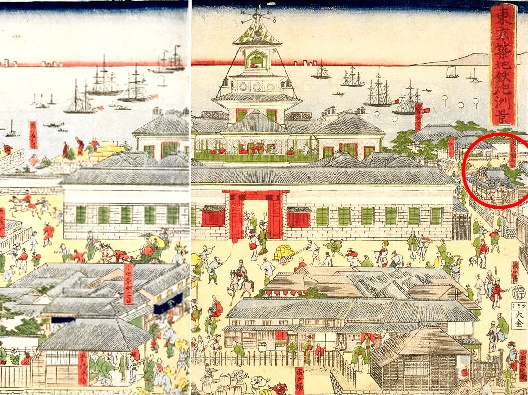

「東都築地ホテル館之図」(慶応4(1868)年)

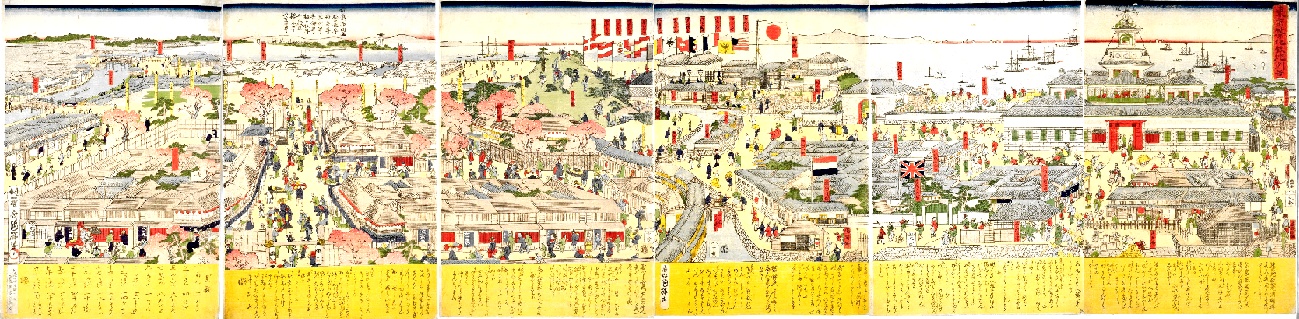

「東京築地鉄炮洲景」(歌川国輝 明治2(1869)年)

「東京築地鉄炮洲景」(国立国会図書館蔵)の右奥、波除稲荷の隣に「築地ホテル館」が描かれています。

「東京築地保弖留館繁栄之図」(二代国輝 明治3年)

築地ホテル館をメインに描かれています。

「東京繁栄車往来之図」(歌川芳虎 明治3年 都立図書館蔵)

左手には「新嶋原晩花楼」、中央には「築地ホテル館」が描かれています。

<ガス街灯柱のモニュメント>

築地外国人居留地跡にあるガス街灯柱の上に、築地ホテル館が乗っています。

今まで気がつきませんでしたが、よく見ると築地ホテル館の塔の部分でしょう。

<采女橋の高欄「築地ホテル館」>

采女橋の高欄は「築地ホテル館」と「銀座の柳」をモチーフとしています。

「築地よりみち館」に、築地ホテル館の錦絵の複製が、よくこれだけ集めたものだと感心するほど多く展示されています。

→こちらで紹介。

明治2(1869)年、明治政府は築地に海軍操練所を創設しました。翌明治3年、海軍兵学寮と改称、

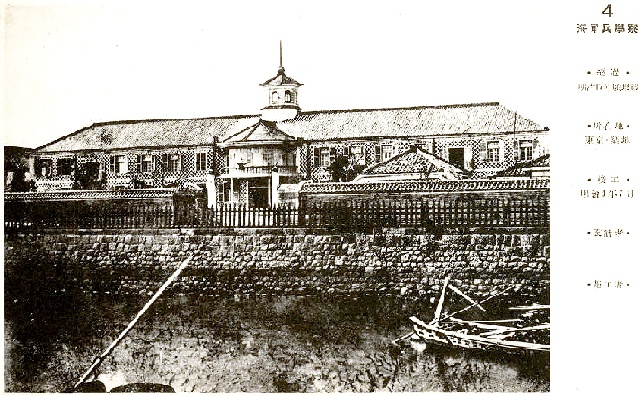

明治4年に竣工した校舎は海鼠壁に屋根瓦を配した西洋風の建築様式で人々の注目を集めました。

明治9年に海軍兵学校と改称しました。

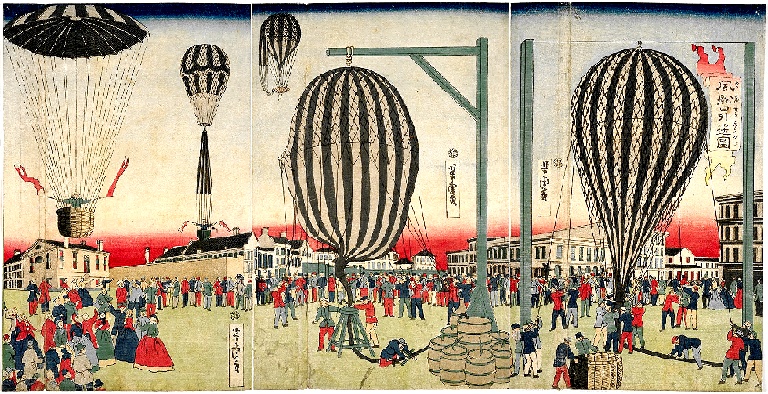

当時、気球の打ち上げ試験が催され、多くの見物人が集まり浮世絵にも描かれました。

明治21年には広島県江田島に移転しました。

<海軍伝習所>

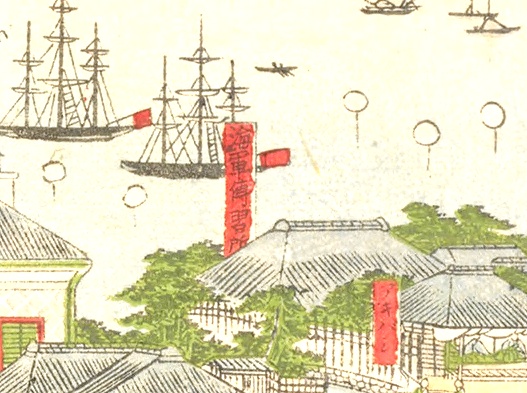

「東京築地鉄炮洲景」に描かれている「海軍伝習所」です(海軍操練所ですかね)。

波除稲荷の裏にあります。

空に浮かんでいるのは何でしょうかね。気球を打ちあげる前に、小さな気球の実験でもしていたのでしょうか?

明治10(1877)年の西南戦争では、熊本鎮台(熊本城)が西郷軍に包囲され、政府は気球を使って連絡を取る方法を計画しました。

気球製作に関する知見の乏しい陸軍省は、海軍省に対して気球の製造を依頼し、海軍省は兵学校に対して気球製造を命じました。

また、陸軍省は工部省管轄下の工部大学校と陸軍士官学校にそれぞれ気球開発を行わせました。

明治10(1877)年5月3日

工部大学校で、空気より軽い水素、石炭ガス、アルコール蒸気を入れた3つの気球で飛揚試験が行われました。

明治10(1877)年5月21日

築地海軍省前で、気球には石炭ガスが入れられ飛揚試験が行われました。

気球が人を乗せて高度198mまで上昇しました。

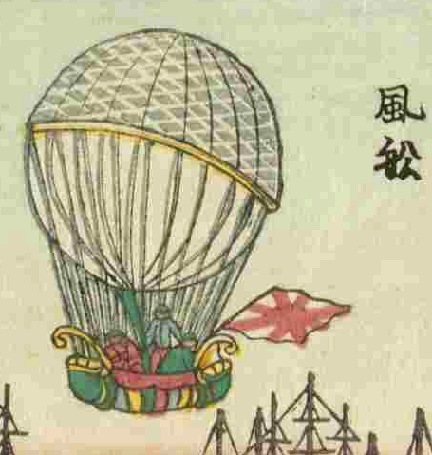

浮世絵では「軽気球」「風船」と表現されています。

明治10(1877)年5月23日

再度の飛揚試験が行われました。

明治10(1877)年11月7日

明治天皇の天覧により第一号球・第二号球の搭乗者の代わりに砂袋を吊籠に入れての試揚試験が行われるも、

一号球は上昇後に破裂・焼失し、ニ号球は強風によって繋留索が切断され行方がわからなくなりました。

「東京繁栄車往来之図」(歌川芳虎 明治3年 都立図書館蔵)

芳虎は、外国から来た珍しい題材を多く描きました。

空には、想像で描いている「風舩」があがっています。

明治10年の気球の打ち上げ成功前の明治3年に描かれています。

「高輪蒸気車往来」も想像で描いているので、二階馬車を馬の代わりに蒸気車が引くような絵図になっています。

左手には「新嶋原晩花楼」、中央には「築地ホテル館」が描かれています。

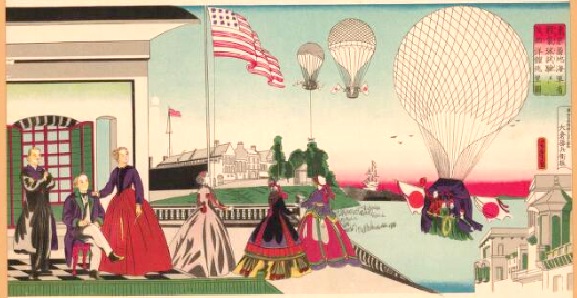

「風舩昇遥図」(歌川芳虎 明治5(1872)年)

明治10年の気球の打ち上げ成功前の明治5年に描かれています。

5基も気球が描かれ、吊籠には人が乗っています。描かれている人物を見ると外国の地のようです。

日本での成功の5年前に描いているとは驚きです。

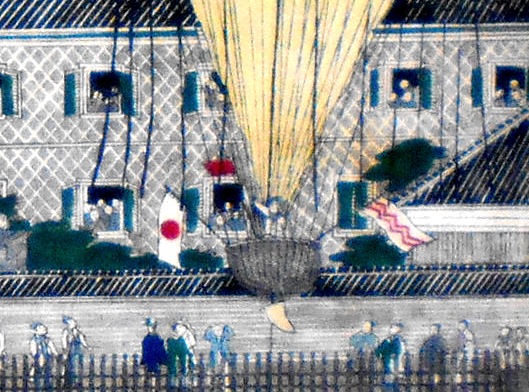

「軽気球之図」(二代歌川国明 明治10(1877)年 築地よりみち館展示)

築地海軍省前で、多くの見物人が出て気球の飛揚試験が描かれています。

吊籠には人が乗っています。

「東京築地海軍省輕氣球試驗并ニ従西洋舘兆望圖」(歌川芳虎 明治10(1877)年 昭和女子大学図書館蔵)

築地居留地から海軍省の気球試験を眺めています。吊籠には人が乗っています。

打ち上げられた気球は一基だけでしたが、三基も描かれています。

「東京名所図絵 築地海軍省風船ヲ試る」(三代広重 明治11(1878)年)

吊籠には人が乗っています。気球打ち上げ成功の図です。

(参考)「2006栃木熱気球世界選手権」

<海軍省その他>

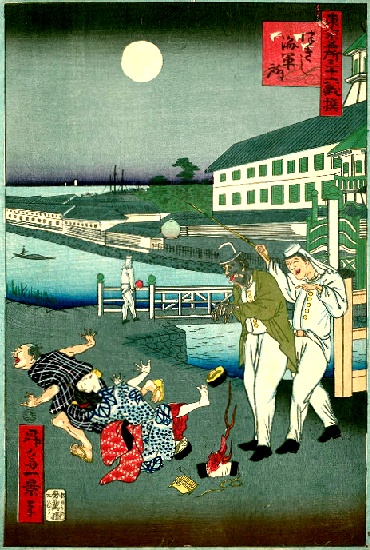

「東京名所三十六戯撰 つきし海軍所」(昇斎一景 明治5(1872)年)

「築地海軍省」(井上安治)

右手に海軍省、左手の建物は、ジョサイア・コンドル設計の訓盲院と思われます。

「築地よりみち館」に、海軍省の錦絵が、展示されています。

→こちらで紹介。

国立がん研究センターに、「海軍兵学寮趾」「海軍軍医学校跡」の碑があります。

2つの石碑の隣には、橋の欄干みたいな石柱と柵が遺されています。

位地的には、築地川東支川に架かっていた「北門橋」の遺構かも。

(表面)

「海軍兵學寮趾

海軍大将子爵斎藤實書」

(裏面)

「海軍兵學寮沿革

明治四年七月二九日海軍兵學寮を此地に

新築ス

同九年八月三十一日海軍兵學校と改稱ス

同二十一年八月一日江田島に移轉ス

昭和九年正月建立」

「海軍軍醫學校跡

神林美治書」

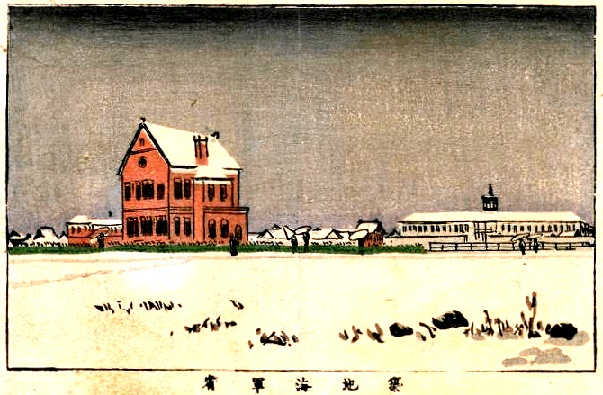

「海軍兵学寮」(明治大正建築写真聚覧 建築学会 昭和11(1936)年 国立国会図書館蔵)

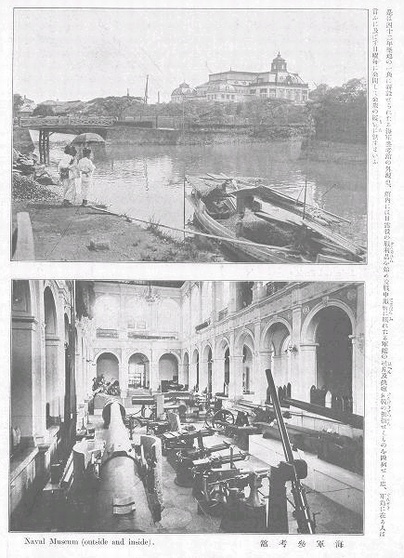

海軍参考館という博物館がかつて設けられていました。

明治42年、築地(現在:国立がん研究センター)に海軍参考館(Naval

Museum)が新設され、

日露戦争の戦利品等を展示していました。