○ 浮世絵パネル(JR保土ヶ谷駅)

○ 浮世絵に見る保土ヶ谷

○ マンホール蓋「東海道と箱根駅伝」

○ 横浜市東隧道

保土ケ谷駅自由通路東口側に浮世絵パネル「東海道五拾三次之内保土ヶ谷新町橋」が設置されています。

2017年3月4日の設置です。東海道沿いの8駅(小田原・川崎・藤沢・戸塚・平塚・大磯・東神奈川・保土ヶ谷)に、

各々の宿場にちなんだパネルが設置されているとのことです。

(説明プレート)

「帷子川に架けられた新町橋、家並みは保土ヶ谷宿である。共を従えた駕籠の虚無僧、橋のたもとには「二八」の蕎麦屋の看板があり、女たちが立ち話をしている。そこへ、笠を被った男たちの集団が通りかかる。宿場の屋根の連なりと末並木に沿った東海道を、江戸へ向けて男たちは進んできたのである。宿の裏手の田は田畑には、鍬をかつぐ農夫と子どものすがた、日々の暮らしのなにげない光景が郷愁をさそう。」

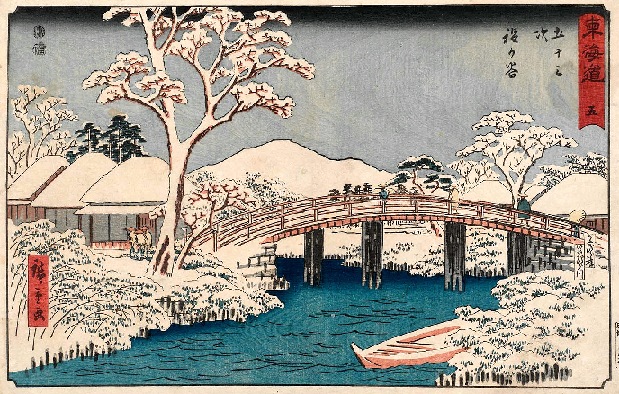

「東海道五拾三次之内 保土ヶ谷 新町橋」(広重)

帷子川に架けられた新町橋を渡ると保土ヶ谷です。

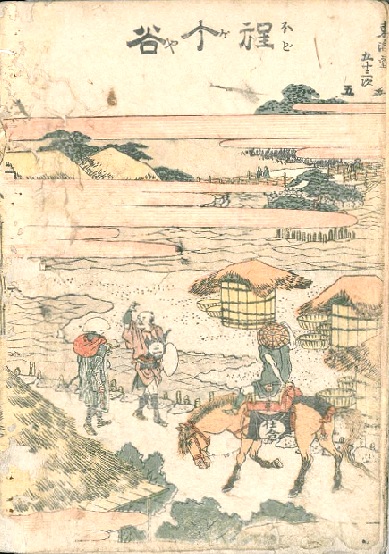

「東海道 五 五十三次 程か谷」(広重 ボストン美術館)

「東海道風景図会 程ヶ谷」(広重)

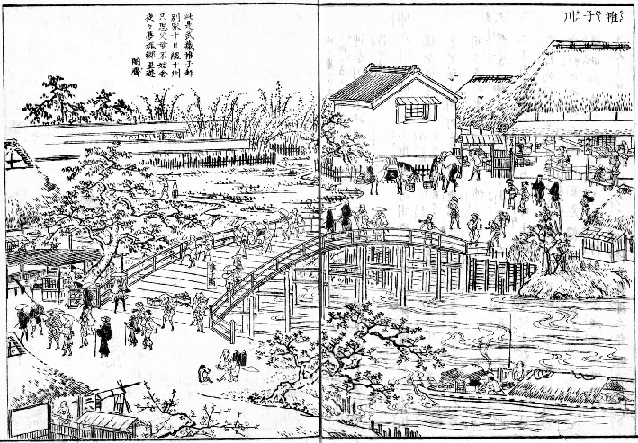

「江戸名所図会 帷子川」

「東海道五十三次細見図会 程ケ谷 戸塚ヘ二リ九丁」(広重)

上部に保土ケ谷宿から大山・富士への東海道の風景を描き、下部に大山参詣の人々と宿引が描かれています。

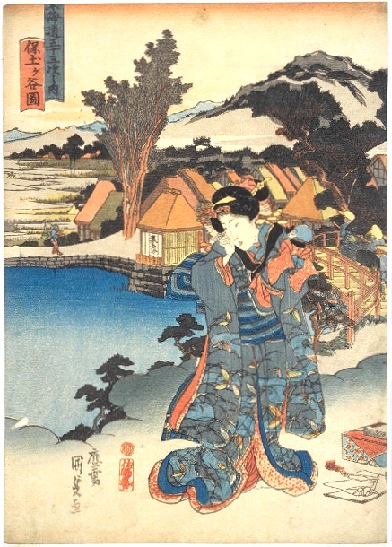

「東海道五十三次之内 保土ケ谷図」(国貞)

「大正期の保土ヶ谷」(広重画五拾三次現状写真対照 1918年)

「東海道五十三次 程が谷」(北斎)

「富嶽三十六景東海道程ヶ谷」(北斎)

「東海名所改正五十三駅 六 境木の立場 程か谷 戸塚迄二り九丁」(三代広重 明治8(1875)年)

明治初頭の境木茶屋が描かれています。電信線や人力車が見えます。

保土ヶ谷駅東口を出たところの国道一号線歩道上にあります。

東海道と箱根駅伝を描いたマンホール蓋です。

「東海道五拾三次之内 戸塚 元町別道」(広重)

元絵はこちらの戸塚宿のようです。

戸塚には箱根駅伝のマンホール蓋がいくつもあるようです。

東隧道は、水道管を敷設するため昭和5(1930)年に建築されました。

平成12(2000)年に横浜市認定歴史的建造物に認定されています。

また平成18(2006)年に土木学会選奨土木遺産に選定されています。

(プレート文)

「横浜市認定歴史的建造物

東隧道

建築年1930(昭和5)年

2000 横浜市」

(プレート文)

「土木學会選奨土木遺産

JSCE 2006

横浜水道に関わる隧道ー東隧道」」

(プレート文)

「【隧道名】東隧道(あずまずいどう)

【構造形式】山岳トンネル

【諸元】延長 168.0m 幅員 5.3m

【竣工年】昭和5(1930)年

【土木学会選奨土木遺産認定年度】平成18(2006)年度

東隧道は、「紫褐色の焼き過ぎ煉瓦と白の花崗岩とで装飾されている古典的デザインの坑門は、風格と美しさを備え、地域のランドマークとして親しまれている。水道幹線路の隧道で、公道と兼用になっているのもめずらしい」という理由から、南区の大原隧道と共に土木学会選奨土木遺産に認定されました。

この隧道は、関東大震災で被害を受けた水道の復興工事のうち、磯子、岡村、蒔田、大岡方面の配水強化をはかるために、公道と併用して築造されました。

形は馬蹄形で、坑門の外観表面は梁と柱部に白色の花崗岩を使用し、その他の壁部に紫褐色の焼き過ぎ煉瓦を張ることにより、構造的に梁と柱を明確に表すなど、意匠にも細かな配慮がなされています。」