井の頭池・中の島にある弁財天社は、天慶年間(938~946年)に源経基により創建されました。

<浮世絵にみる井の頭弁財天>

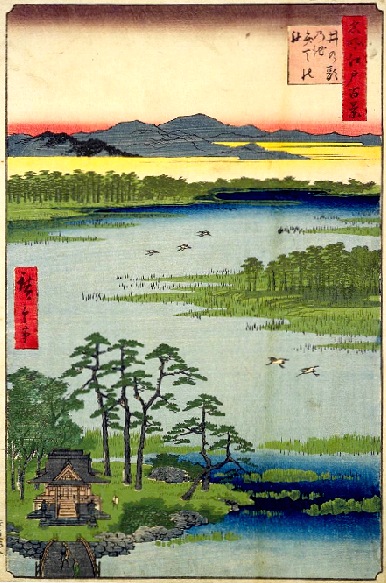

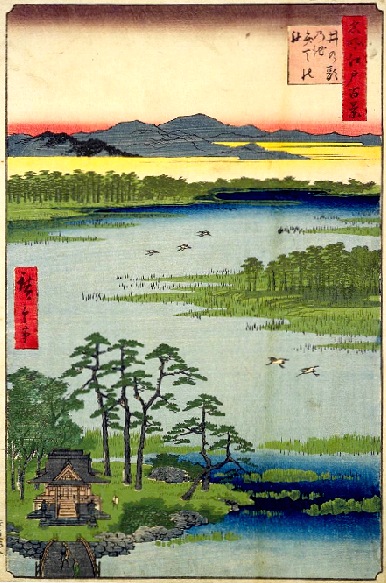

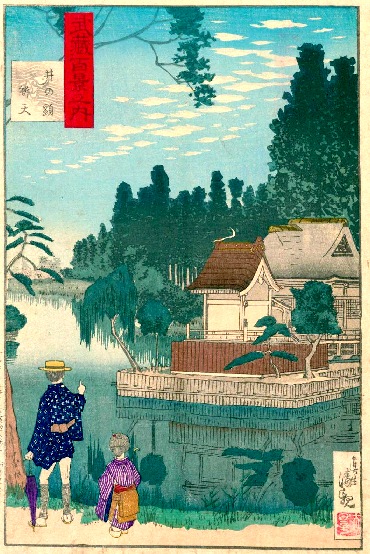

「名所江戸百景 井の頭の池 弁天の社」(広重)

名所江戸百景の中では、一番西に位置する名所です。

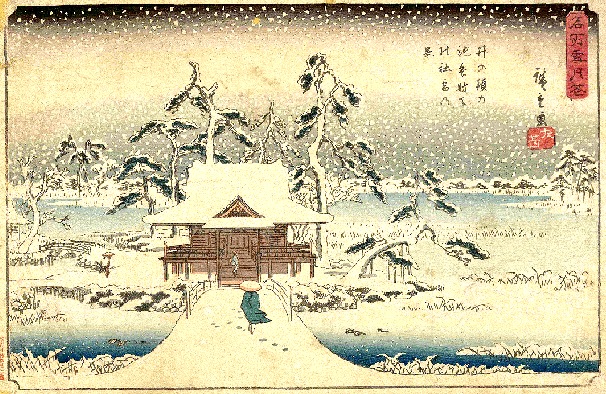

「名所雪月花 井頭の池弁財天の社雪の景」(広重 都立図書館蔵/国立国会図書館蔵)

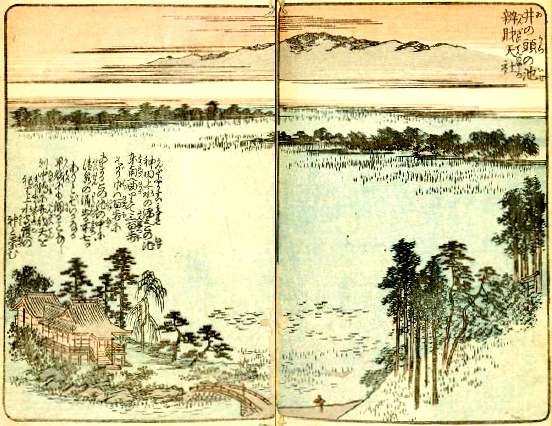

「絵本江戸土産 井の頭の池 辨財天社」(広重)

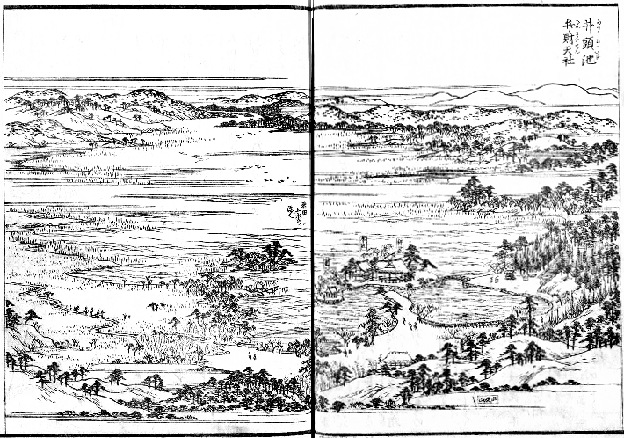

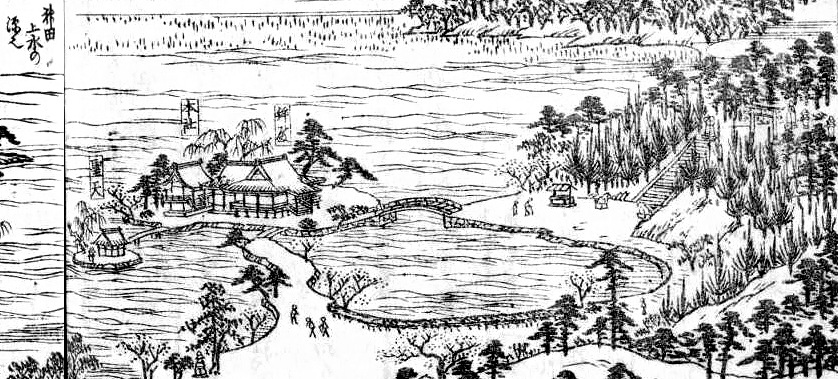

「江戸名所図会 井頭池 弁財天社」

池の中央に「神田上水の源なり」、絵の右下に「御殿山」とあります。

本文には「池中に清泉湧出する所七ヶ所ありて干魃にも涸ることなし故に世に七井の池とも称ふ」とあります。

弁財天社部分を拡大すると、上に石燈籠のある石階段からの参道、太鼓橋と、現在と同じ光景が描かれています。

「武蔵百景 井の頭弁天」(小林清親)

弁財天表参道入口に、弁財天への道標があります。

「神田御上水源・井の頭弁財天」「是より社まで一丁半」と刻まれています。延亨2(1745)年建立・天明4(1784)改建。

台石には、瀬川菊之丞、高麗屋純蔵(松本幸四郎)、中村勘三郎といった有名役者や芝居小屋の名が刻まれています。

「黒門」は、大正13(1924)年に再建されたものです。

(説明板)

「江戸市中の飲料水の主水源(神田上水水源地)の象徴でもある井の頭弁財天は、江戸時代を通じて篤い信仰に支えられ、多くの参詣人が訪れていました。井の頭弁財天参詣のための道は「井の頭道」とよばれ、各地にその道標や石造物が今も残されています。

この道標は、弁財天への道を示す最後のもので、延享2(1745)年に建てられ、天明4(1784)年に改修されています。(以下略)」

黒門の左脇の小さな祠には、大黒天石像が祀られています。

<石燈籠>

石段の両脇に建つ石燈篭は、慶応元(1865)年のもので、紫燈篭と呼ばれています。

<大盛寺> 三鷹市井の頭4-26-1

参道左手に大盛寺があります。井の頭弁財天の別当寺です。

<石階段> 三鷹市文化財

文政元(1818)年の石階段です。下端には「兩」「國」とあり、上端には「兩國」「講中」とあります。

<石橋> 三鷹市文化財

天保4(1833)年の石燈籠と文化14(1817)年の石橋(太鼓橋)です。

<手水舎>

<狛犬> 三鷹市文化財

狛犬は、明和8(1771)年の寄進です。

<石燈籠/弁天堂>

現在の弁天堂は、昭和2(1927)年の再建です。

<脇参道>

弁天堂の脇に出る参道の石橋です。石燈籠には「開園」「大正六年」とあります。

<宇賀神像> 三鷹市文化財

明和4(1767)年に寄進された宇賀神像です。

平成25(2013)年に移設・改修されました。

<銭洗い弁財天>

<放生供養>

三鷹鮨商組合建之

<宝篋印塔/聖観世音菩薩像/鎮魂供養碑/聖観世音菩薩建立之由来>

人間のための命を断たれた動植物の鎮魂供養のため三鷹食肉組合有志一同により平成6(1994)年に建立。

【七井不動尊】

手水鉢は、正徳3(1713)年の寄進で、三鷹市文化財です。

扁額「七井不動尊」は安井謙による書です。

七井不動尊拝殿両脇に弁天像と庚申塔が祀られています。

拝殿裏に3基の地蔵尊が祀られています。

<三鷹市指定文化財 井の頭の石造物群>

(説明板)

「三鷹市指定文化財 井の頭の石造物群

種別 重宝

指定年月日 昭和53年(1978) 5月8日

所在地 三鷹市井の頭4丁目

江戸時代、井の頭池は神田上水の水源となり、江戸城内や下町に水を供給した。そのため弁財天は江戸町民の厚い信仰をうけ、行楽の地としても愛された。また、清く澄んだ神田川の水は江戸時代の代表的な染物である江戸紫を染め出すにも利用された。下記の石造物は、それらのことを明らかにする貴重な資料である。

①狛犬一対 明和8年(1771) ⑦石階段 文政7年(1824)

②水盤 正徳3年(1713) ⑧紫燈籠一対 慶応元年(1865)

③石橋 文化14年(1817) ⑨石鳥居標石(宇賀神) 明和4年(1767)

④石燈籠一対 天保4年(1833) ⑩石燈籠一対 文化7年(1811)

⑤辛夷の碑 明治26年(1893) ⑪石燈籠一対 享保5年(1720)

⑥水盤 安永4年(1775)

平成5年(1993)10月31日 三鷹市教育委員会」