○ 屋外展示

○ 屋外展示場

○ 常設展示室

・富士塚の胎内洞穴

・鷹狩と目黒

山手通りに案内看板が出ています。

山の手通りから30mで、目黒区立第二中学校跡地、ここが目的地です。

めぐろ歴史資料館は、2008年9月、目黒区立第二中学校の校舎を利用して開館しました。

(パンフレットより抜粋)

「ようこそ、めぐろ歴史資料館へ

めぐろ歴史資料館は、2008年9月、旧目黒区立第二中学校の校舎を利用して開館しました。それまで祐天寺駅近くの守屋教育会館のなかにあった郷土資料室でおこなわれてきた調査研究や資料収集をもとにして、めぐろの歴史に、子どもからおとなまで、たくさんの方に親しんでいただき、楽しんでいただくために、この資料館は生まれました。

いま目黒区とよばれているこの地域には、どんな歴史があり、そこでは人びとがどのようにくらしてきたのでしょうか。はるかむかしにつくられた土器や石器、村や農家のくらしを伝える古文書、少し前まで使われていた古い道具や家具。どれも、それぞれの時代の人びとのくらしを教えてくれるたいせつな歴史資料です。

歴史をたどり、人びとのくらしにふれる時間旅行に、さあ、いっしょに出発しましょう!」

植栽に道標等が並んでいます。

「長泉院道標」/「富士講道標」

「田道橋道標」/「宿山組道標」寛政11(1799)年銘の庚申塔道標です。

「宿山組道標」/「三田用水境界石」

「陸軍用地」境界石

左側面には「235」、「239」と識別番号が刻まれています。この2基の境界石は、「三田目黒火薬製造所」(明治13(1880〜昭和3(1928)年)と「白金火薬庫」(現・自然教育園)との間に敷かれていた火薬運搬用の軍用線路の境界に沿って埋められていたものです。

「馬繋ぎ石」/「力石」

軍用馬を繋ぎとめるために用いた花崗岩製の石柱で、その上部には鉄製の金具が残っています。

歴史資料館に入館し、資料閲覧室から外に出ると屋外展示場に出ます。

「五輪塔」/「力石」30貫(112.5kg)の力石です。

「石臼」明治18年(1885年)に操業を開始した目黒火薬製造所(三田)で、黒色鉛火薬を水車で粉砕するために使われた石臼です。

「境界石」左側面「227」と識別番号が刻まれています。目黒火薬製造所と白銀火薬庫間の火薬運搬用の線路の境界に沿って置かれていたものです。

「水車の臼」

「しっこし坂下道標」

v

v

「寛政9年道標」「貝層標本」「自由が丘2丁目道標」

「五本木組馬頭観音」馬頭観世音菩薩塚と刻まれています。元治元(1864)年銘です。

「大黒屋由緒の碑」

目黒不動尊の門前町にあった料亭「大黒屋」の庭にあった碑です。

校舎の中とは思えないほど展示は充実しています。

「富士塚の胎内洞穴」

目黒新富士の「胎内洞穴」が復元され公開されています。

体内洞穴奥の祠の床下から、水平に埋葬された状態で「大日如来像」が発見されました。

埋葬後、粘土を塗りこめて火をかけているため、台座の一部は火を受けて赤くなっています。

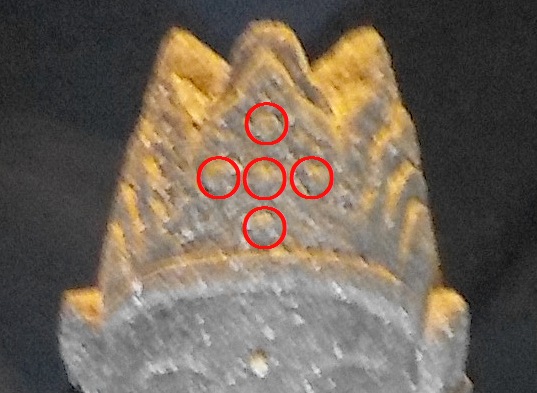

大日如来像の冠には金箔が施された5個の星があり十字架にも見えます。

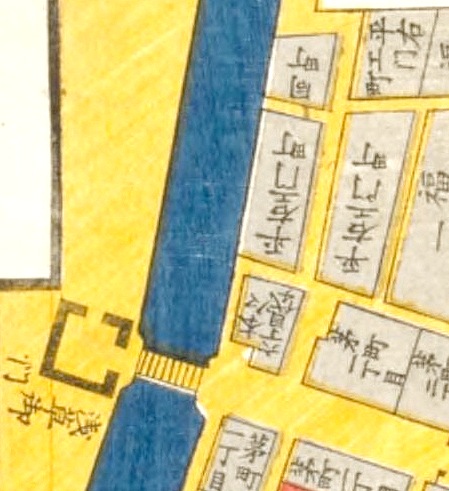

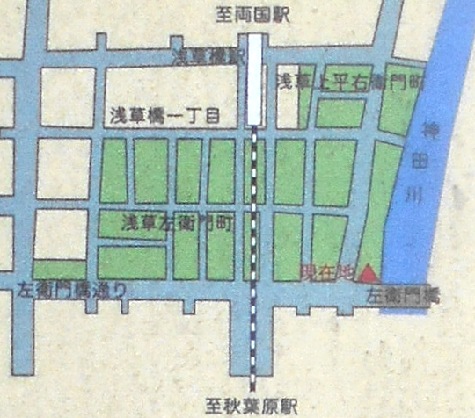

台座正面には「浅草平右エ門町」「信濃屋庄兵衛 倅 清蔵」とあります。

浅草平右衛門町は元は鳥越村の一部で、鳥越は隠れキリシタンが住む地で江戸初期の慶長18(1613)年には江戸幕府に摘発されています。

「爺々が茶屋」の島村家に伝わる「将軍御成之図」が掲示されています。

中央に将軍が座り、主人の彦四郎が茶を差し出しています。将軍のそばには鷹を手に据えた鷹匠が控えています。

鷹場高札

「目黒のタケノコ」