日圓山妙法寺と号します。

その繁栄ぶりは「浅草の観世音に並べり」と『武蔵名勝図会』に記されています。

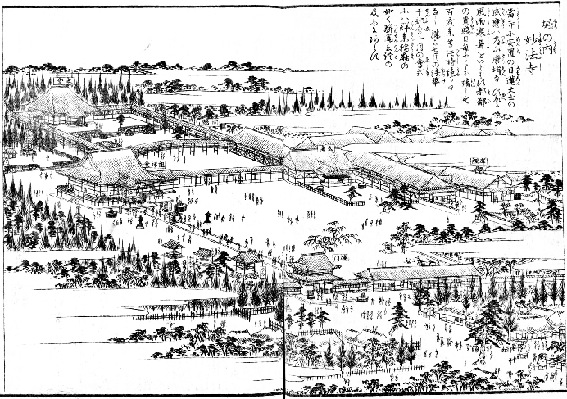

「江戸名所図会 堀の内妙法寺」

「絵本江戸土産 堀之内妙法寺」(広重)

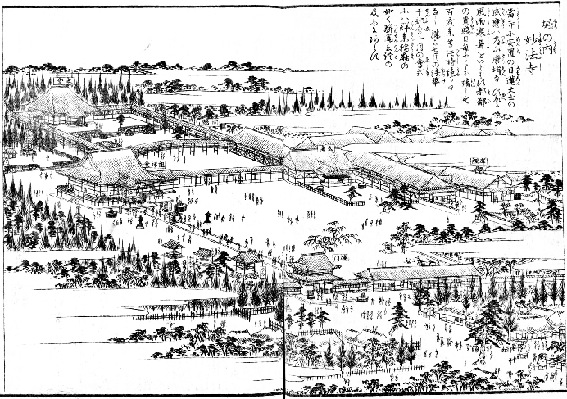

挿絵には「日園山と号す 宗祖日蓮大師の像はもと碑文谷にありしを故あってここに移す 霊験ことに新にして四時参拝夥し 実に法華の霊区たり」とあります。

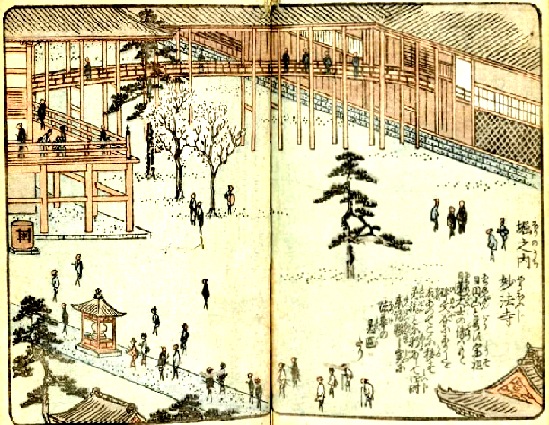

「江戸名勝図会 堀之内妙法寺」(二代広重)

「妙法寺境内の図」(豊広, 豊国)

「江戸自慢三十六興 堀之内淀はし水飴」(三代豊国、二代広重)

妙法寺参詣の土産として有名だったのが、中野坂上にあった「弁慶」の水飴と「大団子」の焼団子です。

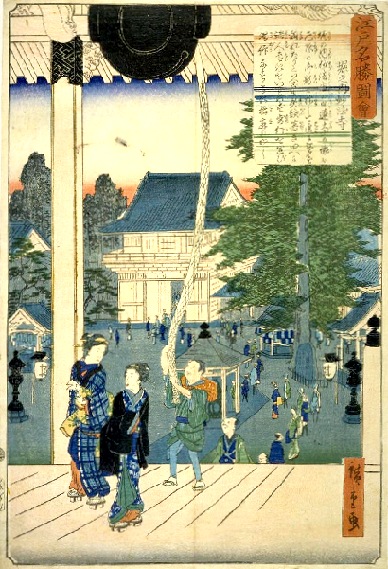

「江戸名所百人美女 堀の内祖師堂」(豊国,国久)

お百度参りの光景が描かれています。女性は襟に数珠をかけ、草履の鼻緒は赤い布で縛っています。

手にはお百度の回数を数えるために使う銭緡を持っています。

「名物 粟の水あめ」という札があり、水飴を売っています。

<御題目宝塔/鍋横道しるべ> 杉並区堀ノ内3-49

環七通り妙法寺東交差点の角の「参道入口おかいものみち 妙法寺商店街」に、

「南無妙法蓮華経」と刻まれた「御題目宝塔」が建っています。

平成14(2002)年に建立されました。

「御題目宝塔」の左手後方には「鍋横道しるべ」があります。

明治11年に建立された道標で「是より掘の内江十八丁十間」と妙法寺までの距離が刻まれています。

もとあった場所から現在地に平成14(2002)年に移設されています。

「境内案内図」

<妙法寺>

(説明板)

「妙法寺

本寺院は日圓山と号す、日蓮宗の寺で、十界諸尊と祖師像が祀られています。寺伝によると開基は覚仙院日逕とされ、開山は妙仙院日圓といい、元和7(1621)年に没したと伝えられています。

祖師堂の日蓮像は、弘長元(1261)年に日蓮聖人が法難にあい伊豆に流された折、同行を許されなかった日朗上人が、鎌倉の由比ガ浜に流れ着いた霊木を得て、祖師の御影を刻んだものと言われています。2年後に赦された日蓮上人がこれをご覧になり、開眼したと伝わります。日蓮聖人が42歳のことでした。日蓮像は、目黒碑文谷の法華寺(現在は目黒区の圓融寺)からこの寺に移され、「厄除祖師」として信仰されています。徳川11代将軍家斉や12代将軍家慶が当書院に立寄って休息したことから、いっそう有名になりました。

江戸時代から、初詣、節分会、法華千部会、彼岸会、施餓鬼会、御会式には参詣者で賑わい、浅草観音と並び称せられたと「江戸名所図会」に記され、その様子は、

2代広重作の浮世絵「江戸名勝図会(堀之内妙法寺)」などにも描かれています。また、妙法寺は、古典落語「堀之内」にも登場します。

現在当寺には、国指定重要文化財の鉄門をはじめ、都指定有形文化財の祖師堂、書院(御成間)、仁王門、麻布油絵日蓮聖人像の他、額(絵馬)堂など多くの文化財が保存されています。このほか、境内には有吉佐和子の記念碑も建てられています。

令和6年3月 杉並区教育委員会」

<題目塔>

自然石題目塔と四基の題目塔があります。

左から2番目の題目塔は、享保7(1722)年の銘、右から2番目は明和元年の銘があります。

一番右は、「妙法寺道」と刻されており道標を兼ねています。

<燈籠>

和洋折衷の燈籠です。

<開宗七百年紀念>

江戸消防記念会の「開宗七百年紀念」碑です。

<仁王門(山門)> 東京都文化財

仁王門は、天明7(1787)年の再建です。

徳川四代将軍家綱公が妙法寺の地頭所日吉山王社に寄進した金剛力士像が、明治元(1868)年に遷座安置されています。

<燈籠/狛犬>

仁王門右手に2基の燈籠があります。

<標柱「都重宝」>

(表)

「都重宝

妙法寺 鉄門

書院(御成間)

仁王門」

(裏)

「昭和四十年三月三十一日指定

昭和四十四年三月十日建設

東京都教育委員会」

(説明板)

「妙法寺所蔵杉並区指定文化財

木像如来形坐像

妙法寺旧参道入口灯籠

明恵上人書状

乾山焼色絵花唐草文水注

本阿弥光悦和歌巻・同断簡

板絵着色老翁奇瑞の図(北渓筆)

絹本着色舞楽図六曲屏風

平成十四年三月 杉並区教育委員会」

<總受附>

洋風意匠を基調とした鋳鉄製の門は、妙法寺が明治10(1877)年に工部省赤羽工作分局に設計施工を依頼し、翌明治11年に完成しました。

設計は、明治10年に工部省の御雇外国人として来日し、工部大学造家学科教師であったジョサイア・コンドルが担当しました。

コンドルの来日第一作ではないかといわれています。

左右門柱には「花飛浄界香成雨」と「金布祇園福有田」の漢詩が施されています。

(案内版)

「重要文化財『鉄門の由来』

この鉄門は明治十一年に完成した 洋風の意匠を基調とし 一部に加味した折衷の鉄門である

我が国の近代建築家養成の恩師と言われている英国人教師コンドル氏の設計遺構で 明治建築史上貴重な存在である

昭和四十八年 重要文化財に指定された

門柱左右の七文字の漢詩は 当時の身延山第七十四世吉川日鑑法主の筆跡である

花飛浄界香成雨

金布祇園福有田

『花は浄界に飛で 香りは雨となる

金を祇園に布て福は田に有り』」

<御札御守場>

<額堂>

文化11(1814)年に建立の額堂です。

<鐘楼>

<手水鉢>

宝暦10(1760)年造立、文政2(1819)年再建の青銅製の手水鉢です。

<天明之水>

手水舎には、天明2(1782)年に第十七世日研上人の時に穿掘された井戸水が使われています。

<手水鉢>

明和9(1773)年銘の手水鉢です。

<金燈籠>

明和6(1770)年銘の金燈籠です。

<祖師堂>

文化8(1811)年に建立された祖師堂です。

(表)

「都重宝 妙法寺祖師堂

(裏)

「昭和三十五年二月十三日指定

昭和三重六年二月 建設

東京都教育委員会」

<本堂「三軌堂」>

本堂は、文政2(1819)年の建立です。

(説明板)

「本堂『三軌堂』

当本堂には 釈迦如来 宗祖日蓮上人を安置し、三軌堂とも称しています

「三軌」とは如来の 衣・座・室 と言い 法華経を信じ説く人の持つべき次の三つの心がけを指しています

一、穏やかで柔和な心を持ち 困難に耐え忍ぶ如来の衣を着ること

二、こだわりのない安らかな心で 真実の教えを説く如来の座にすわること

三、すべてのものに大慈悲を注ぐ如来の室に入ること

正面の金文字三軌堂の大額は身延山第七十四世吉川日鑑法主の筆跡である」

<日朝堂、二十三夜堂、浄行堂、子育観音>

<日朝堂>

日朝堂は文政11(1828)年に建立され、身延山第11世の行学院日朝上人を祀っています。

(説明板)

「日朝堂

このお堂は 身延山第十一世行学院日朝上人の御尊像を泰安してあります

日朝上人は 日蓮宗の代表的数学者として宗門内外に高名であった

勉学に精進を傾けられ そのため眼病を患った

恢復の後 眼病の人々を救わんと大願を立てられた由縁から 眼病平穏の信仰をかけられる聖者と崇められ 又 稀世の学匠として高名であったから学業増進 入学成就志望の受験生の参詣が増加して居ります

眼病平穏祈願・学業増進・入学祈願

ご祈願希望の方は日朝堂の受付 又は祖師堂受付へお申し込みください」

<廿三夜堂>

(説明板)

「廿三夜堂縁起

二十三夜の夜 人々が寄り集って飲食を共にし 月の出を待つ信仰行事で廿三夜講 あるいは三夜供養ともよばれている

二十三夜の月には三体の菩薩の姿が現れる あるいは勢至菩薩をまつるなどの言い伝えがある

「二十三夜待つ」を年中いのれば願望が叶うといわれている とくに当山の廿三夜堂は古くから縁結びと財運に霊験あらたかとして現代ますますの信仰を集めている」

<浄行堂>

(説明板)

「浄行さまの由来

浄行さまは 霊験あらたかな菩薩の一つとして全国各地の老若男女の信仰を集めています それは人間生活の中で一番大切な健康の守護神であるからです

日蓮聖人も天上天下の大菩薩の中に 四大菩薩がおられると申されております それは

上行 無辺行 浄行 安立行 です

この四大菩薩は 釈迦 多宝 十方分身の俳様と共に全人類が最も信頼して頼りとするものであるとおっしゃっています

当山のここに安置し奉る菩薩は浄行菩薩であり水で心身を浄め諸病を退散させる功徳をもつ菩薩さまです

ご祈願なされば 所願成就 身体健全 が得られます」

<子育観音>

【裏庭】

<織部型燈籠(切支丹燈籠)>

織部型燈籠(切支丹燈籠)がありました。

寺HPによると、書院庭園には紀年の銘がある織部型燈籠(切支丹燈籠)があります。

<髪塚>

<五重塔/十三重塔>

<日露戦役戦病死者追悼碑/征清軍隊戦死者追悼之碑>

日清戦役の慰霊顕彰(明治28年7月建立)と日露戦役の慰霊顕彰(明治44年6月1日建立)です。

<有吉佐和子之碑>

有吉佐和子はキリスト教信者でしたが、境内をよく通った縁で記念碑が建てられています。

<道標>

<延宝9年燈籠>

延宝9(1681)年銘の古い燈籠があります。

<裏門>

<駐車場>