○ 一之橋

○ 葛飾北斎ゆかりの案内板⑧

○ 塩原橋

○ 竪川・歴史の散歩道ガイド

○ 塩原橋の由来

○ 烏亭焉馬居住の地

○ 塩原太助炭屋跡

○ 二之橋

○ 軍鶏なべ屋「五鉄」/中田屋茶舗

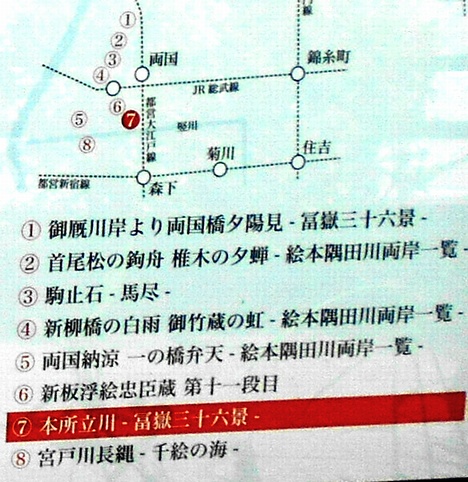

○ 葛飾北斎ゆかりの案内板⑦

○ 小林一茶居住の地

竪川の隅田川から入って最初の橋が一之橋です。

(説明板)

「忠臣蔵 一之橋 40

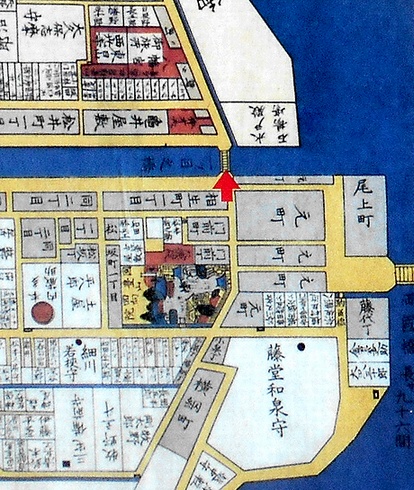

幕府は低湿地であった本所の開発にあたり、洪水の被害を最小限に止めるため排水路を碁盤目状に開削し、掘り出した土を陸地の補強、嵩上げに利用しました。排水路は隅田川に対し縦・横に開削されました。

万治二年(一六五九)、縦の代表格、堅川の開削と同時に架けられ、隅田川から入って一ツ目の橋という意で命名されたのが、この一之橋で長さ十三間、幅二間半ほどありました。

堅川の両岸には全国から水運でもたらされる様々な物品を扱う商家や土蔵などが建ち並び、橋を行き交う人々も多く、大いに賑わいました。

一之橋は、赤穂浪士が泉岳寺に引き揚げる際に最初に渡った橋としても知られています。」

「すみだが誇る世界の絵師葛飾北斎の描いた風景をたどろう

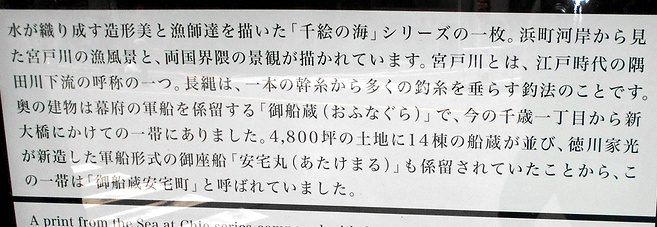

⑧ 宮戸川長縄 ‐千絵の海‐

水が織り成す造形美と漁師達を描いた「千絵の海」シリーズの一枚。浜町河岸から見た宮戸川の漁風景と、両国界隈の景観が描かれています。宮戸川とは、江戸時代の隅田川下流の呼称の一つ。長縄は、一本の幹糸から多くの釣糸を垂らす釣法のことです。奥の建物は幕府の軍船を係留する「御船蔵(おふなぐら)」で、今の千歳一丁目から新大橋にかけての一帯にありました。4,800坪の土地に14棟の船蔵が並び、徳川家光が新造した軍船形式の御座船「安宅丸(あたけまる)」も係留されていたことから、この一帯は「御船蔵安宅町」と呼ばれていました。」

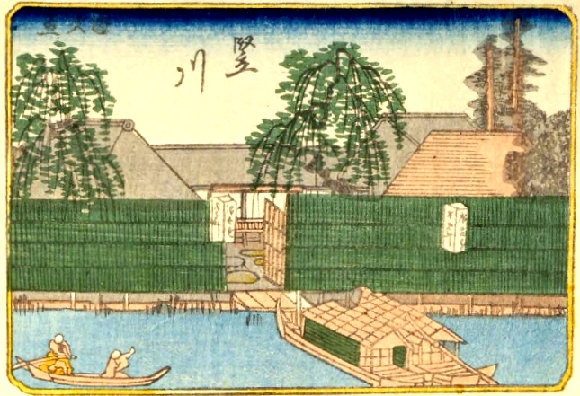

「江戸名所百人美女 竪川」(豊国・国久)

こま絵には、竪川の一之橋と二之橋の間にあった、

本所松井町河岸通(現:墨田区千歳)の料亭「清勢滝そば」が描かれています。

本所相生町に住んでいた塩原太助にちなんで付けられた橋名です。

木製の欄干です。

撤去予定の東京都の散歩道ガイド。

(説明板)

「竪川

本所開拓の第一歩は、両国橋の架設と、竪川をはじめ横川(大横川)、十間川(横十間川)、北十間川、南・北割下水などの河川の堀削に始まった。北斎の富獄百景に見られる本所の竪川は、万治2年(1659)に掘られたもので、当時、江戸城からみて縦に通じているところから竪川と称したといわれる。竪川の最初の目的は排水のためであったが、のちに隅田川と中川とを連絡する水路として輸送交通に大いに利用され、河岸には材木屋も多く木場の続きともなっていた。

その規模は、『葛西誌』によると、「竪川の長一里八町四十八間といふ。川幅は凡二十間なり。」とあり、当時、長さは約4.9km、幅は約36mで、両岸の水除土手は、土手敷が9.1~12.7mということであった。現在の竪川は延長が5.15km、そのうち本区画内の延長は2.68km、平均幅員36mとなっている。」

(説明プレート)

「塩原橋の由来

塩原橋は関東大震災の復興事業の一つとして、昭和三年十一月に架けられました。当時は木橋でしたが、昭和二十九年三月、現在の鋼桁橋に架け替えられたものです。

橋名は江戸時代の末「本所には過ぎたるものが二つあり、津軽大名墨屋塩原」と謳われた塩原太助がこの辺りに住んでいたことから、それに因んで付けられたものです。

太助は上州(群馬県)沼田から江戸に出て薪炭商人として成功した人ですが、その立志伝は明治の初め、南二葉町(亀沢三丁目)に住んでいた三遊亭円朝によって人情話に仕立てられ、その後浪花節や演劇にもなりました。歌舞伎の「塩原多助一代記」は明治二十五年に初演され、愛馬の別れで大変な評判をとったそうです。

天明元年(一七八一)当時、本所相生町(両国三丁目)に住んでいた太助が、亀戸天神に寄進した燈籠は今も境内に残っています。

平成四年三月 墨田区」

<亀戸天神社 塩原太助奉納の石燈籠>(江東区有形文化財) 江東区亀戸3-6-1

塩原橋の由来で言及されている亀戸天神に寄進した燈籠です。

御嶽神社鳥居の後ろ左に一基石灯籠があります。

「天明元年辛丑年八月十七日 本所相生町住 鹽原太助」。

残欠した燈籠もありますが、奉納者の住所が葛飾郡で、塩原太助寄進燈籠とは別物でしょう。

(説明板)

「塩原太助奉納 石灯籠

天明元辛丑年(一七八一)八月十七日

太助は、本所相生町(墨田区両国)で蒔炭商を営み、辛苦を重ね豪商をなした。」

塩原橋の南詰に、説明板「烏亭焉馬居住の地」があります。

(説明板)

「烏亭焉馬(うていえんば)居住の地

所在地 墨田区千歳二丁目十四番

烏亭焉馬は江戸時代中期に活躍した戯作者、狂歌師で、江戸落語を中興した人物です。本名は中村英祝、通称を和泉屋和助、居住地にちなみ立川焉馬とも名乗りました。寛保三年(一七四三)に本所相生町三丁目(現墨田区両国四丁目)に生まれ、文政五年(一八二二)に亡くなるまで堅川沿いに住まいを構えたことから、太田南畝は『太平楽紀文』の序文で、「相生町のはへ(え)ぬき」と呼びました。

焉馬の父は大工棟梁、兄も山形庄内藩お抱えの棟梁でした。焉馬も幕府小普請方の大工棟梁を務めました。演劇や茶番に通じ、俳諧や狂歌を嗜むなど町人としては余裕のある暮らしぶりでした。隠居の後は町大工棟梁として采配を振るい、家族は足袋屋や香堂を営み、さらにゆとりが増えます。多くの文人と交流があった焉馬は、その人脈をもとに精力的に活動します。まず、作品として両国の見世物を題材とした滑稽本や、現在でも上演される人気演目「碁太平記白石噺」などが発表されます。

天明六年(一七八六)、向島の料亭武蔵屋にて「落噺の会」が行われました。焉馬の狂歌師仲間や競演作者たちが百人余り集い、その中には焉馬が贔屓にする五代目市川團十郎もいました。その後、焉馬の自宅などで定会(月例会)が開かれるようになり、鹿野武左衛門以来途絶えていた落語が復活しました。この流れから初代三笑亭可楽や初代三遊亭圓生らの職業落語家が誕生し、現在伝統をつないでいます。ゆえに焉馬は、江戸落語中興の祖と呼ばれています。

現在、牛嶋神社の境内にある焉馬の狂歌碑(墨田区登録有形文化財)には「いそがずば濡れまじものと夕立のあとよりはるる堪忍の虹 談洲楼 烏亭焉馬」、裏面には「文化七歳庚午三月吉日建 本所堅川相生街 中村和助英祝」と刻まれています。

平成二十二年三月 墨田区教育委員会」

牛嶋神社境内には、烏亭焉馬の狂歌碑があります(こちらで記載)。

塩原太助は、旧本所相生町二丁目に炭屋を開きました。塩原橋から東に歩いて左手のマンションです。

「本所に過ぎたるものが二つあり津軽大名炭屋塩原」

炭屋の塩原太助は、津軽藩と並び称せられるほどでした。

(説明板)

「塩原太助炭屋跡 42

ここに、塩原太助(一七四三~一八一六)の炭屋がありました。

太助は、文化年間(一八○四~一八一七)の商人で、当時の本所相生町二丁目に炭屋を開きました。

十八才で江戸に出、職を変えながら四十二歳で炭屋山口屋に奉公しました。独立後、木炭の粉を丸くこね固めた炭団が当たり、「本所に過ぎたるもの二つあり、津軽屋敷に炭屋塩原」と謳われるほどの成功を収めました。名人と呼ばれた落語家三遊亭圓朝は、その人生を「塩原多助一代記」として作品化しました。

故郷、上野国(現在の群馬県みなかみ町)にいた頃の愛馬との悲しい別れや江戸での苦労の末に成功を収めていく姿に共感が集まり、その後も芝居や講談、浪曲などの数多くの題材となりました。 墨田区」

<二之橋> 墨田区両国4-1-7

(説明板)

「二之橋 46

万治二年(一六五九)、竪川が開削されると五つの橋が架けられ、隅田川に近いほうから一之橋から五之橋と名付けられました。そのニツ目の橋で、長さ十間(十八m)、幅三間(五.四m)ほどありました。

池波正太郎の「鬼平犯科帳」では、二之橋は「ニツ目橋」という名で数多く登場します。鬼平が事件を解決するなかで、弥勒寺門前のお熊婆のいる茶店「笹や」へ行くにも、大川から舟で乗付けて軍鶏なべ屋「五鉄」に立寄るにも、この橋は必ず登場し、正に欠かせない場所となっています。

現在の橋は平成十年(一九九八)に架橋されたものです。」

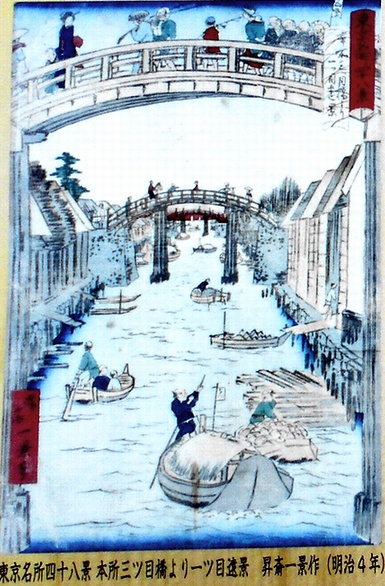

「東京名所四十八景 本所三ツ目橋より一ツ目遠景」(昇斎一景 都立図書館蔵)

三之橋から、二之橋、一之橋が描かれています。

(説明板)

「鬼平情景 軍鶏なべ屋「五鉄」 45

小説「鬼平犯科帳」に登場する、鬼平の行きつけの店、本所二ツ目の軍鶏なべ屋「五鉄」の場所は、「二つ目橋の角地で南側は堅川」とあるように、この辺りだと推定されます。

鬼平とその配下の密偵たちは、ここに集まって、軍鶏なべをつついていました。

その名物である軍鶏の臓物なべは「新鮮な臓物を、初夏のころから出まわる新牛蒡のササガキといっしょに、出汁で煮ながら食べる。熱いのを、ふうふういいながら汗をぬぐいぬぐい食べるのは、夏の快楽であった」と「鬼平犯科帳」には書かれています。」

(説明板)

「江戸の味 中田屋茶舗 44

両国では数少ない、江戸は安政元年(一八五四)の創業です。この年は、前年のペリー来航を受けた日米和親条約が締結され、翌年には安政の大地震が発生するという、政治、社会の両面において、激動の時代を迎えようとする時期に当たります。

このような時、日本橋の老舗茶舗「山本山」で修業を積んでいた中田屋創業者は独立の道を選び、現在の店に程近い、荷揚げに便利な竪川沿いの本所相生町に店を構えました。当時は、周囲の多くの店と同様、問屋を営んでいました。昭和二十年(一九四五)の大空襲で店を焼失し、間もなく現在地に再建し、昭和五十二年(一九七七)には、京葉道路沿いに支店を出しています。 墨田区」

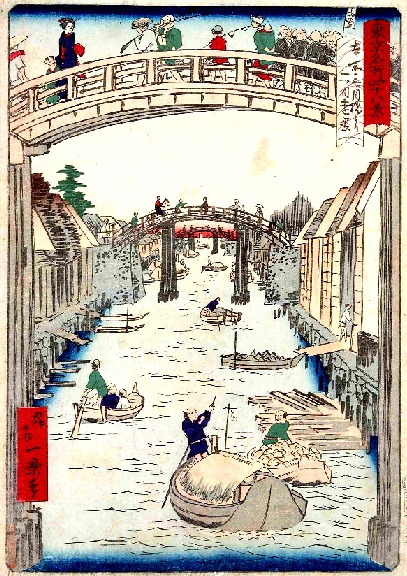

「すみだが誇る世界の絵師葛飾北斎の描いた風景をたどろう

⑦ 本所立川 -冨嶽三十六景‐

富士山を描いた「冨嶽三十六景」シリーズの一枚です。北斎が70歳頃の版行です。江戸時代、竪川の北側(旧相生町一丁目~二丁目付近)には、その水運を活かした材木問屋が密集していました。北斎はそれら問屋と職人たち、木材の間から覗く富士山を描きました。積み重ねられた材木の間から見える富士は、遠近法を得意とする北斎らしい構図です。右下の材木置き場には「西村置場」、その左右の材木には「馬喰丁弐丁目」「永寿堂仕入」などの墨書があり、版元名とその場所、本シリーズ(「冨嶽三十六景」)の宣伝がさりげなく入っています。」

二之橋のたもとに、説明板「小林一茶居住の地」が設置されています。

(説明板)

「小林一茶居住の地 所在地 墨田区緑一丁目一番

江戸時代後期の俳人小林一茶は、宝暦十三年(一七六三)五月、信濃国水内郡柏原宿(現長野県上水内郡信濃町大字柏原)で本百姓小林弥五兵衛の長男として生まれました。本名は小林信之、幼名は作太郎といいます。

三歳で母くにと死別し、八歳の時迎えた継母とは不和になり、一茶の生涯と作品に大きく影響を与えました。十五歳の時に江戸へ奉公に出て、苦労多い生活の中で俳諧に親しみます。やがて葛飾系の溝口素丸や小林竹阿に師事し俳諧を学び、各地を巡歴しながら多くの俳人と交流し俳諧への理解を深めていきました。

一茶は文化元年(一八○四)十月、それまで住んでいた本所五ツ目大島(現江東区大島)から本所相生町五丁目(現緑一丁目一番の一部およぴ二・三番)の借家に移ります。家財道具が運び込まれた日に一茶は

寝始る其夜を竹の時雨哉 (『文化句帖より』)

という句を詠んでおり、居宅の周辺には竹が植わっていたことがうかがわれます。一茶は五年ほどこの地を拠点に活動しましたが、文化五年十二月に旅から帰ると、留守中に借家が他人に貸し出されてしまっていました。

行年を元の家なしと成りにけり (『文化五・六年句日記』より)

以後、弟子や後援者の家を転々とし、文化十年に故郷に戻りました。晩年は妻と三男一女の死、度重なる病、住居の類焼などに悩まされながらも句を詠み続け、文政十年(一八二七)六十五歳で亡くなるまでの作品数は二万句にも及びました。

主な著作に『父の終焉日記』『七番日記』『おらが春』などがあります。子供や小動物への慈愛に満ちた作品が知られていますが、自らの境遇、都市や農村の日常に生きる人々の姿、政治や社会に対する思いを平明な言葉で句に詠んでおり、当時の社会状況や日常生活の実情を今日に伝えるものともなっています。

平成二十五年三月 墨田区教育委員会」

馬車通りには、一茶のレリーフのモニュメントがあります。