〇 永青文庫

<庭園の利用>

コロナ禍以前は、庭園は誰でも無料で利用できましたが、

現在は、宿泊者とレストラン利用者しか入ることができません。

また、神田川沿の「冠木門」からの入園は閉鎖されています。

蛍の時期は、ホテル利用がない人へ庭園入場券が2,000円で販売されます。

<ホテル椿山荘東京の歴史>(ホテルHP及び庭園のご案内資料よりまとめ)

すでに南北朝時代には椿が自生する景勝の地で「つばきやま」と呼ばれていました。

江戸時代は、この地は上総久留里藩黒田豊前守の下屋敷でした。

神田上水の水役として出府した松尾芭蕉が1677年から4年余り、

ホテル椿山荘東京に隣接する関口竜隠庵(のち関口芭蕉庵)に住んでいました。

山縣有朋が、明治11(1878)年に「つばきやま」を購入し庭、邸宅をつくり、「椿山荘」と命名しました。

大正7(1918)年、藤田組の二代目当主「藤田平太郎男爵」が、山縣有朋の意志を受け継ぎました。

昭和20(1945)年の空襲で、記念館や大邸宅、樹木の大半が殆ど灰燼に帰してしまいます。

昭和23(1948)年、椿山荘は藤田鉱業(旧藤田組)から藤田興業の所有となります。

藤田興業の創業者となった小川栄一は名園椿山荘の復興に着手します。

<庭園>

神田川沿の「冠木門」から入園(入園無料)、「庭園のご案内」をいただき簡単な説明を受けます。

裏には史蹟・景勝の説明が記されていてわかりやすいです。

庭園内は、各地からの移築・移転が中心ですが、元々あったものもあります。

樹齢500年の御神木、椿山、古香井、庚申塔です。

(パンフレット抜粋)

「ホテル椿山荘東京 庭園 史蹟・景勝

春は桜。夏は新緑。秋は月紅葉。冬は雪椿。日本の四季が豊かな表情を咲かせるホテル椿山荘東京。この周辺は、古来より椿が自生する景勝の地として知られ、1300年代の南北朝期の頃から「つばきやま」と呼ばれていました。江戸期の浮世絵師・歌川広重作「名所江戸百景」でも取り上げられており、往時の賑わいを伺い知ることができます。

明治維新を迎えると、長州藩士で新政府の礎を築いた元勲・山縣有朋公爵が、明治11年私財を投じてこの地を購入。起伏豊かな地形を巧みに生かし、今日に見る自然主義の名園を造り上げました。その庭園は、つばきやまの名にちなんで「椿山荘」と命名。ホテル椿山荘東京の歴史はこれを起源とし、当時明治天皇・大正天皇をはじめ政財官界の第一人者たちがしばしば訪れ、国政を動かす重要会議が開かれるなど、歴史の表舞台として登場していきます。

その後は、山縣公爵からこの名園を譲り受けた、関西財界で主導的地位を占めた藤田組の2代目当主・藤田平太郎男爵が、三重塔をはじめ歴史を偲ばせる文化財の数々を随所に配置。その風情を一段と高めるに至りました。自然を何よりも愛し、山水を心から愉しんだ山縣公、そしてその意志を受け継ぎ庭園維持に尽力した藤田男爵の想いを継承し、皆様とこの森のような素晴らしい庭園を共有できれば幸いです。」

<庭園めぐり>

神田川沿いの冠木門から入りました(現在は閉門)。

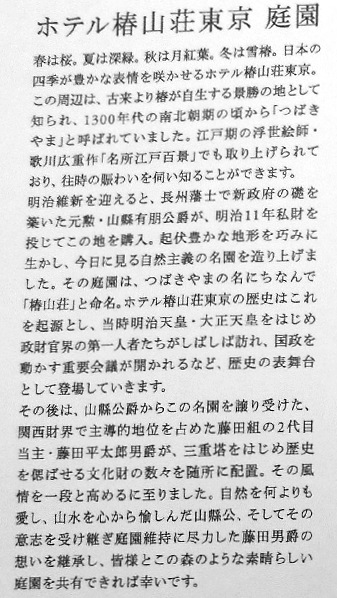

「長松亭」

入ってすぐ右手に茶室「長松亭」(昭和29(1954)年完成)があります。

(説明板)

「長松亭

電力業界の長老松永安左ヱ門翁に設計を依頼して完成した。松永翁好みの四畳枡床向切逆勝手(よじょうますどこむこうぎりぎゃくかって)の茶室。1954年(昭和29年)建築。」

「木春堂」

入ってすぐ左手に、石焼料理 「木春堂」があります。

五島慶太翁(東急電鉄グループ創始者)が神奈川県の中津渓谷沿いに所有していた田舎屋を、昭和28(1953)年に移築したものです。

「無茶庵跡」

左手に進んで行くと「そば処 無茶庵」(そば処は閉店し、「うな菊

東京店」が開店)があります。

文京区林町にあった紅葉旅館の離れの古民家を受け継いだもの(昭和29(1954)年に移築)で、室町期建築と伝えられています。

(説明板}

「椿山荘新十勝 御神木(椎)

当庭園における最古の樹木として保存されています。

樹齢500年 高さ20m 根元周囲4.5m」

(説明板)

「椿山荘新十勝 椿山

椿山のあるこの場所は、南方に早稲田田圃、西方に富士山を望むことができた展望の良い高台で、椿の自生する景勝の地であることから南北朝時代の頃より「つばきやま」と呼ばれていました。現在、それらの眺望は望めなくなってしまいましたが、山縣有朋公ゆかりのツバキを始め多くの園芸品種を植栽して、椿花の楽しめる場所となっています。」

聴秋瀑は、幽翠池から流れ落ちる滝です。滝下の水の流れが水車を回しています。

聴秋瀑は、山縣公が名付けたようです。

(説明板)

「椿山荘新十勝 幽翠池

幽翠池は、椿山荘庭園の西側に隣接する野間邸の湧水に水源をもつ人工の池で、当該庭園造営当初からの施設です。当時は、タマザサが生い茂る斜面が迫り、汀には苔むした石が並べられ、水面には葦が茂るなど、幽遠の趣があったとされています。ひょうたん型をした池のかたちは、現在もあまり変わってはいまえん。」

昭和40(1965)年に竣工した幽翠池へ落ちる「五丈滝」です。

滝の裏に回り、裏見の滝を体験できます。

水量多く湧き出ています。

鉄分で茶色になっています。

柵で立ち入れず味見できないのが残念です。

(説明板)

「椿山荘新十勝 古香井

古くから東京の名水に数えられた由緒ある湧き水。秩父山系からの地下水が湧き出されているもので、ミネラル・カルシウムを豊富に含んだ弱アルカリ性の水で健康には」最適とされています。1923年の関東大震災の際には被災者に開放され、その渇きをいやしたといわれています。(1辺90センチの正方形の井戸)」

「古香井」の奥に「十三重の石塔」があります。

(説明板)

「十三重の石塔

この塔は戦国時代の武将で茶人でもあった織田有楽(織田信長の弟)ゆかりの層塔と伝えられています。花崗岩製で、第一層目には四方仏(弥陀、弥勒、釈迦、薬師)が彫刻されています。数種の層塔が混合していますが、その一部は鎌倉時代の様式を示しています。(総高4m76cm)」

ホテルHPによると、

「嘉永6年(1853年)の古地図「江戸切絵図」によると現在ホテル椿山荘東京のある地は

上総久留里藩三万石黒田豊前守ほか複数名の土地で、区画にあたり公道が一本通っていました。

山縣公は、早稲田から関口台へ抜けるこの公道も併せて買い入れたと言われており、

この庚申塔は、元々この公道に造られていたものであったと言われています。」

寛文9(1669)年4月銘の庚申塔です。

三猿が刻まれているのが一般的ですが、こちらは猿と鳥2羽で珍しい。

(説明板)

「庚申塔

寛文年間(江戸時代初期)は各地で庚申信教が盛んとなり、数多くの庚申供養塔が建立されましたが、この庚申塔は寛文9年(1669年)に作られたもので、当時、この辺りに野道があった頃から現在の位置にあったと伝えられています。」

庚申供養塔は、昔からここにあったとのこと。

「江戸切絵図 雑司ヶ谷音羽絵図」を見ると、道がしっかりと描かれています。

庚申塔の横には六地蔵供養塔の一部と思われるものが置かれています。

六地蔵はお顔がもげていて破損が激しいです。

これまで見てきた六地蔵供養塔からすると、笠と台座が失われています。

山縣有朋公爵が明治11(1878)年に椿山荘と命名した際の感慨を刻んだ亀趺の碑です。

明治30(1897)年の造立です。

(説明板)

「椿山荘新十勝 椿山荘の碑

明治10年(1877年)西南の役に凱旋した山縣有朋公爵が、翌11年「つばきやま」と呼ばれていたこの地を入手し、「椿山荘」と命名した際の感懐を刻んだ記念碑です。

(総高2m70cm、碑の幅90cm)

「椿山荘の碑」の横にある筆塚です。

筆塚はもろい石で、草が生えて、文字が崩れています。

(説明板)

「筆塚

昭和33年(1958年)11月に出版美術家連盟の皆様によって除幕式が行われた筆供養の碑。

「筆に明け筆に生涯を送る私達の伴侶を芭蕉ゆかりの地に祀り筆塚とす」と説明文に記されています。

(高さ85cm、周囲4m50cm)」

今上陛下在東宮時、明治42(1909)年の椿山荘への行啓の際のお手植え松の碑とのこと。

内容から大正時代の建立です。

七福神に、ニワトリの庭の神が加わり、八福神です。

(説明板)

「庭の神(椿山荘の八福神)

ニワトリの形をしたこのカタマリは、2009年からこの庭園の七福神に仲間入りしました。

いつの日からかニワトリは、その翼で飛ぶことをやめ、庭の中の安心や幸せを守る神として崇められています。今日もチョコチョコ歩き回り、この庭を守ってくれています。」

<白玉稲荷神社>

大正13(1924)年、京都下鴨神社にあった社殿を移築しています。

(説明板)

「白玉稲荷神社

大正13年(1924年)に京都下鴨神社にあった社殿を譲り受けて移築し、翌14年に伏見稲荷大社から白玉稲荷を勧請して椿山荘の守護神としました。

平成元年、現在地に新社殿を建立し、鎮座いたしました。」

<三重塔「圓通閣」>

広島の篁山竹林寺から大正14(1924)年に移築。国指定有形文化財です。

(説明板)

「圓通閣(三重塔)

圓通閣は、平安前期に小野篁(おののたかむら西暦802〜852年)によって広島県の竹林寺に創建され、平清盛(西暦1118〜1181年)が第一回目の修復を執り行ったとの言い伝えがあります。椿山荘へは1925年(大正14年)、山縣有朋公爵から庭園を譲り受けた藤田組二代目当主藤田平太郎男爵によって移築されました。2010年(平成22年)には移築後初めての大規模改修(2011年完了)を行い、新たに聖観世音菩薩を奉安。臨済宗相国寺派有馬?底管長猊下による楽慶並びに入仏開眼法要を執り行い、「圓通閣(えんつうかく)」と名乗るところとなりました。「圓通」とは圓通大士、つまり観世音菩薩の異称で、圓通閣は観音堂を意味しています。」

<般若寺式石灯籠>

鎌倉後期の石灯篭です。

(説明板)

「椿山荘新十勝 般若寺式石灯篭(鎌倉時代後期作の逸品)

「般若寺型」石灯篭は江戸時代の茶人・造庭家の間で「名物の灯篭」と呼ばれ、本来は奈良市般若寺に在する石灯篭が原型とされていました。しかし椿山荘所在の般若寺式石灯篭の方が基礎の反花の勾配の美しさ、火袋の彫刻の図様、中台の各狭間内の文様に原格性があり、のびのびとし優れたものであることから、椿山荘所有のものが原型で般若寺のものはその模作であり、江戸時代初期作とされています。(石造美術研究の権威・川勝政太郎博士の調査発表による)」

<丸型大水鉢>

京都の日ノ岡峠からの移転です。

(説明板)

「丸型大水鉢

この丸型大水鉢は、京都府東山区粟田口から蹴上を経て山科に通じる日ノ岡峠にあったもので、木食上人養阿正禅(ようあしょうぜん)が旅人のために作ったものと伝えられています。この水鉢は牛車の轍が刻まれた敷石とともに保存されていますが、日ノ岡峠を越える人々が水鉢に溢れる清水で肌を冷やし

喉を潤した往時がしのばれます。

木食上人…米、麦、粟、稗、豆の五穀を断ち、木の実などを食とする戒律を守り、仏の道を修める僧の事です。」

<伊藤若冲 羅漢石>

京都伏見の石峰寺にあったものを大正14年頃に移されたとされています。

(説明板)

「羅漢石

江戸時代中期の画家、伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)の下絵による五百羅漢の内の約20体で、京都伏見の石峰寺にあったものを大正14年頃に移されたとされています。」

熊本藩主・細川家の江戸下屋敷跡にある文京区の施設です。

公募により2017年3月18日、「新江戸川公園」から「肥後細川庭園」へと改称されています。

2階展望所「山茶花」、休憩室「椿」は観覧・休憩無料となっています。

「松聲閣のご案内

この建物は「松聲閣」と呼ばれ、旧熊本藩細川家下屋敷のあったこの地で、

細川家の学問所として使用されていたようです。

現在は、歴史性を活かした修復を行い、一般開放(※一部貸し出し含む)しております。」

「江戸切絵図 雑司ヶ谷音羽絵図」

江戸切絵図から細川家下屋敷部分の抜粋です。

細川家下屋敷は、現在の細川庭園、永青文庫、和敬塾を含み、目白通りに面する広大な敷地でした。

屋敷地の変遷は、徳川三卿の清水家の下屋敷、のち一橋家の下屋敷に転じ、細川越中守の下屋敷、抱屋敷となりました。

明治15年には細川家の本邸となりました。

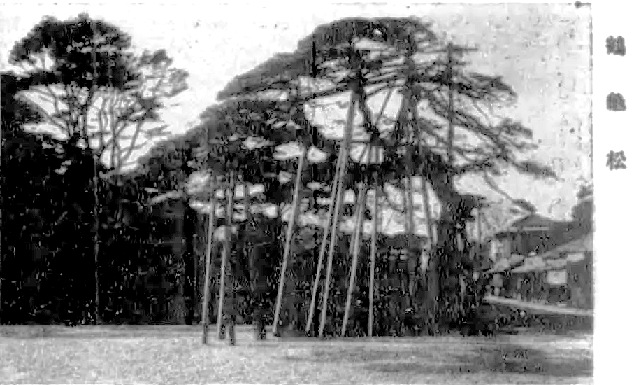

現在の目白通り側の下屋敷入口に「鶴」「亀」の文字と松の絵が描かれています。

門に向かって左手の松は見上げるように高く鶴の松といい、右手の松はやや低く平らなので亀の松といいました。

この辺りの旧町名は高田老松町といい、縁起のよい2本の老松を由来としています。

町会名「高田老松町会」や、老松近くに立地する「小石川消防署

老松出張所」にも老松の名称が継承されています。

鶴の松は明治38年頃に枯れ、亀の松は昭和8年頃に枯れています。

「大正元年地図」(国立国会図書館蔵)

大正元年の東京市地図から、小石川区高田老松町部分の抜粋です。

「現在の地図」

幽霊坂上に「小石川消防署老松出張所」があります。

目白通りに面して、鶴亀松はありました。

「東京遊行記」(大町桂月 明治39年 国立国会図書館蔵)

大町桂月は「鶴松の方は、千年の寿つきたるにや、半分以上枯れたり。亀松の方も、おぼつかなげ也。」と記しています。

「新撰名勝地誌 東海道東部」(田山花袋 博文館 明治43年 国立国会図書館蔵)

田山花袋は「鶴亀松 目白台の上、高田老松町、細川邸の門前にあり。老幹蟠曲、頗る愛すべし。」と記しています。

「東京史蹟写真帖」(戸川残花編 大正3年 国立国会図書館蔵)

「東京大観」(遅塚麗水 大正5年 国立国会図書館蔵)

細川邸がかつて一橋邸であった時に、将軍家から賜った鉢植えの松を地に下したのが、

かくは繁り栄えたという伝説があると記しています。

細川家に伝来する歴史資料や美術品等の文化財を管理保存・研究、一般に公開しているのが永青文庫です。

(説明板)

「永青文庫 (目白台1-1-1)

この地は、中世室町幕府の管領家の一門であり肥後熊本54万石の大名であった細川家の下屋敷跡である。細川家がここに入ったのは幕末で、当時は3千坪であったが、その後少しずつ拡張し、肥後細川庭園・永青文庫を含む神田上水から目白通りに及ぶ約3万8千坪の広大な敷地であった。

永青文庫は、南北朝時代から現代に至る歴代細川家約700年の間に蒐集された細川家の歴史資料や文化財、及び24代護立氏が蒐集した近代日本画、中国の考古品、陶磁器などを以って昭和25年に設立された。

昭和48年に登録博物館となり一般に公開されている。

文京区教育委員会 平成29年3月」