(説明板)

「芭蕉の俳句に詠まれた植物の樹名板

(略)〜俳人松尾芭蕉(1644ー1694)は、延宝五年(34才)から同八年までの四年間に亘り

此処に居住して神田上水の改修工事にたずさわったと言われている。

俳聖と神田上水の工事とは、まことに妙な取り合わせのように思われるが、

彼の前身が伊賀国(三重県)藤堂藩の武士であったことや、藤堂藩(藩祖高虎以来、築城土木、

水利の技術に長じていた)が当時幕府から神田上水の改修工事を命じられていたことなど考え合わせると、

彼が工事監督として、この改修工事に関係していたことも、納得がいくのである。

〜(略)〜

平成六年二月 東京都みどりの推進委員文京地区会」

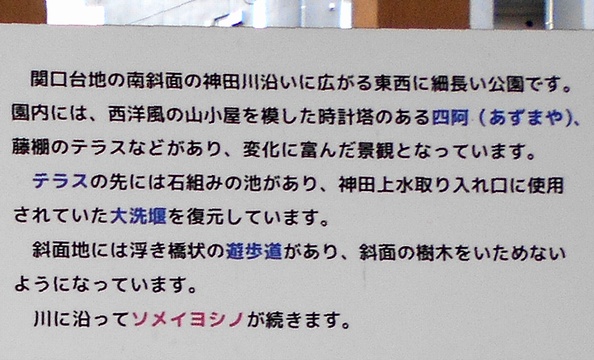

関口大地の南斜面の神田川沿いに拡がる東西に細長い文京区立の公園です。

「大正14年9月」の大きな碑があります。

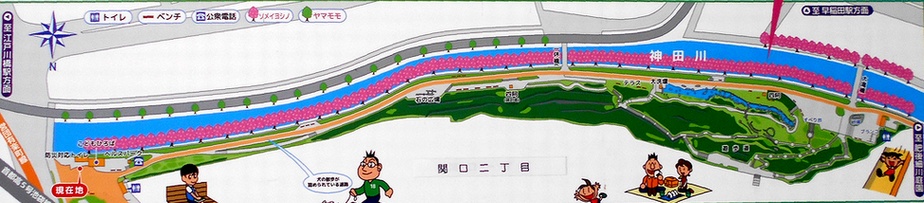

<観光案内マップ>

<大井玄洞の胸像>

(説明板)

「目白台・関口の歴史 〜川の歴史に想いをはせる〜

大井玄洞の胸像

かつて江戸川 と呼ばれていた神田川は、たびたび洪水をおこし、沿岸の人々にとって治水事業は、永年の願いでした。

明治四十三年(1910)の大洪水の後、大井玄洞(1855〜1930)は人々の願いをかなえるため、治水に尽力しました。

大正二年(1913)に護岸工事着手し、大正八年(1919)に完成させています。

人々は、この治水事業の功績を称え、昭和三年(1928)神田川沿いの江戸川公園

の当所に玄洞の胸像を建てました。

神田上水

日本最古の神田上水(神田川)は、徳川家康 の命により大久保藤五郎によって開かれました。井の頭池を水源とし、下流の大滝橋あたりに大洗堰を築き、水位を上げて上水を水戸屋敷に入れ、樋で地下を神田や日本橋方面に流しました。

園内の左手を進むと、石組みの池を見ることができます。その石組には、大洗堰の石柱を使用しています。更に、先を進むと「関口芭蕉庵」や「水神社」に出会うことができます。

「関口芭蕉庵」は、神田上水の改修工事に携わった松尾芭蕉が「龍隠庵」と呼ばれる水番屋に住んだといわれ、これがいつしか「関口芭蕉庵」と呼ばれることになったそうです。

「水神社」は、いい伝えによれば、水神が八幡宮社司の夢枕に立って、「我水伯(水神)なり、我をこの地にまつらば堰の守護神となり、村民をはじめ江戸町ことごとく安泰なり」と告げたため、ここに水神を祀ったといわれています。

江戸川の桜

下の絵は、明治三十九年頃の江戸川橋下流にある「中之橋」付近の景色を描いたものです。

見事な夜桜と船から花見を楽しむ様子が描かれ、かつての名所・盛り場としての姿を伝えています。

残念ながら大正末期頃の護岸改修により、この景色は失われましたが、当時の面影を惜しみ、現在の江戸川公園沿いに桜を植樹し、新たな桜の名所としました。」

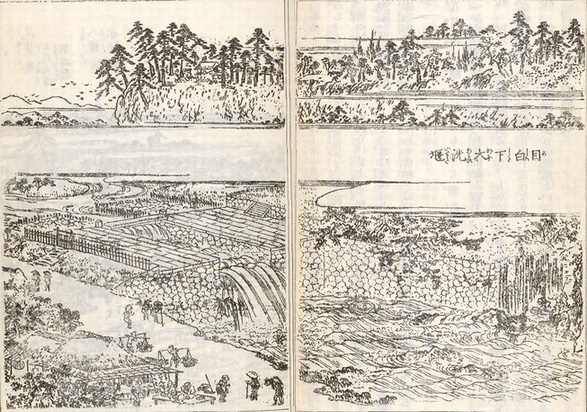

江戸名所図会に描かれた「目白下大洗堰」です。

○「雑司ヶ谷音羽絵図」(江戸切絵図)

江戸切絵図に描かれている関口上水です。

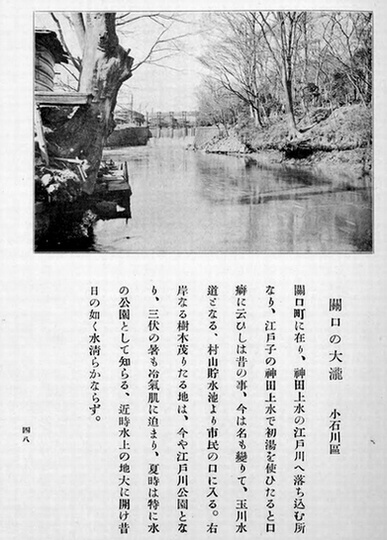

○「関口の大瀧」(江戸の今昔 歌川広重 湯島写真場 昭和7(1932)年)

「江戸の今昔」(昭和7年発行)に紹介されている「関口の大瀧」です。

水質、水量とも悪くなり、昭和8年に取水口はふさがれており、取水口がふさがれる直前の昭和7年発行。

「近時水上の地大いに開け、昔日の如く水清らかならず。」と、水質の悪化に触れています。

大滝橋の北詰に「神田上水取水口大洗堰跡」があります。

(説明板)

「神田上水取水口大洗堰跡 区指定史跡

徳川家康の江戸入り(天正18年ー1590)の直後、井の頭池から発する流れに、善福寺池、妙正寺池の流れを落合であわせ、関口で取水して水路を定めたのが神田上水である。

大洗堰で水は二分され、余水は江戸川に落し、他は上水として水戸殿に給水し、神田橋門外付近で二筋に分かれた。一つは内堀内の大名屋敷に給水し、他の一つは本町方面、日本橋で北の町屋に給水した。

大正末年には、水質、水量とも悪くなり、昭和8年に取水口はふさがれた。上水道として最も古い神田上水の、取水口である大洗堰の跡は永く歴史に残したいものである。

文京区教育委員会 昭和62年3月」

<大滝橋> 文京区関口2丁目(北詰)1丁目(南詰)

<一休橋>

大滝橋の下流には一休橋がかかります。

「大洗堰」の一部の遺構が、取水口の「角落」の「石柱」として残されています。

(説明板)

「神田上水取水口の石柱

井の頭池を源流とするわが国初の神田上水は、関口の大洗堰(現在の大滝橋あたり)で水位をあげ、上水路(白堀)で水戸屋敷(現後楽園一帯)に入れた。そこから地下を樋で神田、日本橋方面に給水した。

この大洗堰の取水口に、上水の流水量を調節するため「角落」と呼ばれた板をはめこむための石柱が設けられた。

ここにある石柱は、当時のもので、昭和八年大洗堰の廃止により撤去されたものを移した。

なお、上水にとり入れた余水は、お茶の水の堀から隅田川へ流された。

昭和五十八年十二月 文京区役所」

(説明板)

「目白台・関口の歴史

大洗堰の由来碑について

かつて、この地には神田上水の堰があり、古来より風光明媚な江戸名所として知られていました。上水の工事には俳人松尾芭蕉も関与し、その旧居(芭蕉庵)は四○○m程上流に復元されています。

大正八年東京市はこの地を江戸川公園として整備し、史跡(大洗堰)の保存に努めましたが、昭和十二年になり江戸川(神田川)の改修により失われたので、翌年、堰の部材を再利用して、由来碑をたてました。

左の碑文はその文面です。由来碑はすでに失われましたが、近年、この碑文のみが見つかりましたので、ここに設置しました。

平成三年三月 文京区役所」

<神田上水旧蹟碑記>

昭和13年3月の碑文です。