○ 関口フランスパン

○ 関口水神

○ カトリック関口教会/東京カテドラル聖マリア大聖堂

○ 正八幡神社

○ 幸神社

○ 旧町名案内「旧関口台町」

○ 講談社 野間記念館

関口フランスパンは、明治21(1888)年4月小石川関口教会付属聖母仏語学校製パン部として創業しました。

フランスパンを日本に広めた老舗です。

新目白坂の下、ニチバンが入っている目白坂STビルの1階にあります。

新目白坂をあがっていくと、右手に関口教会があります。

鳥もも唐揚げ(個売)や、ハッシュポテトなども売っているのは少々驚きました。

モーニングのトーストセットのトーストは外はカリカリ、中はふんわりで美味しい。

葡萄パンはぶどうが多くて、パン生地はふんわりバター風味で美味しい。

カレーパンはスパイシー。

メロンパンは中のクリームが緑色。

クリームパンは、バニラビーンズが入っていてこれまた美味しい。

店舗横のスロープの先の駐車場に関口水神があります。

お店で教えていただいた暗証番号を入力して開錠します。

(説明板)

「関口水神由来

天正十八年(一五九〇年)徳川家康は、江戸入りの直後、江戸がいつか深刻な水不足になると考え、大久主水に上水道の造営を命じました。

主水は、井の頭池から発する流れに善福寺池、妙正寺池の流れを合わせ、小石川の関口に堰を築き(関口の大洗堰)水位を上げ、上水を神田より

市中に給水しました。

これが日本初の都市水道「神田上水」です。

関口という地名は、神田上水の堰を設けたので、その名が起こったと言われています。

関口水神は、創建の年代は明らかではありませんが、「江戸妙子」には「上水明けてより関口水門の守護神なり。」とあります。

伝えによれば、水神様が八幡宮社司の夢枕に立ち、「我水伯(水神)なり、我をこの池に祀らば堰の守護神となり、村民を始め、江戸町ことごとく安泰なり。」と告げたので、ここに水神様を祭ったと言われています。

又、この辺りは、田園地帯で清らかな神田上水が流れ、江戸時代は風光明媚な江戸名所と知られていました。

中国の風水では、うねった坂道が下がり、くぼみになった所に水がある場所は龍が住む神聖な場所と言われています。そこからも、この目白台のふもとに水神様を祭ったのだと思われます。

元々水神様は芭蕉庵の近くにあるとされていましたが、ここが本来の場所であるという霊示により「関口水神」を発現し、お祭りしました。

関口水神崇敬会

水は方円の如し

浅野方一」

<御神水>

かすかに硫黄臭がします。横の水道水より明らかに温かいです。

湧水ではなく、地下から汲み上げた冷鉱泉じゃないかな、これ。

かすかな硫黄臭はあるものの、無味で飲みやすいです。

建築家丹下健三の設計で有名な「東京カテドラル関口教会」聖マリア大聖堂は、

建物全体が一大十字架を象る圧倒的スケールの建築です。

(説明板)

「東京カテドラル聖マリア大聖堂

ドイツ・ケルン市の信者たちの寄進をもとに、1964年に丹下健三の設計により建造されました。ステンレス・スチール張りの外装で、内部には1本の柱もないというユニークでダイナミックな造りです。」

<ジョセフィーヌの鐘>

太平洋戦争中の金属供出命令は、明治憲法記念会の申し入れで免れたと言われています。

明治政府法律顧問ボアソナードの銘の入った鐘です。

もう一つの鐘が築地教会にあります(こちらで記載)。

(説明板)

「ジョセフィーヌの鐘

キリスト教が解禁されて間もない1877年、築地に聖堂が完成し、2つの鐘がフランスから海を渡って運ばれてきました。そのひとつがこの鐘です。「日本近代法の

父」と呼ばれるギュスターブ・ボアソナード氏とアンリエット婦人により寄贈され、「アドレード・ジョセフィーヌ」と名付けられました。

2つの鐘は築地教会で二重奏を奏でていましたが、ジョセフィーヌは1920年の東京大司教座の移転とあわせ関口教会に移されました。第二次世界大戦中、金属として供出されそうになりますが、明治憲法記念会からの申し入れにより免れたと言われています。その後も戦災を乗り越え時を告げてきましたが、1964年の現大聖堂の献堂により役目を終えました。

もう1つの鐘である「江戸のジャンヌ・ルイーズ」もまた築地教会に保管されています。」

「ジョセフィーヌの鐘の歴史

1873 日本でキリスト教が解禁される

1877 ボアソナード夫妻により築地教会に寄贈される

1920 築地教会から関口教会に移される

第二次世界大戦中 金属として供出されそうになるところを、明治憲法記念会からの強い申し入れにより免れる

1945 空襲によりひびが入る

1957 信者の協力により原型どおりに改鋳される

1964 東京カテドラル大聖堂の献堂により役目を終える

1964-1994 ルルド横の鐘桜に設置される

2017 献堂50年記念事業として新たな吊台に設置される」

<ルルドの洞窟>

東京にある「ルルドの洞窟」です。

実物の洞窟を忠実に再現し建てたものです。

(説明板)

「ルルドの洞窟

ルルドはフランスの西南、ピレネー山脈の奥地にある町です。今から凡そ百二十年前(一八五八年)キリストの御聖母マリアが、町はずれの洞窟で、ベルナデツタという少女にお現われになつて、世界の人人の改心のため、また平和のために祈るようにおすすめになりました。そして、そのあかしとして、霊泉がわき出で、その水を飲み或はそれに浸つた人たちのうちに、不治の病が完全になおるという奇跡が行われ、今日もなお続いております。教会は厳正な科学的調査の末、一八六ニ年その事実を認め、そこに教会を建てて人人の参詣をゆるしました。現今の巡礼期には全世界から一日に七万ないし三十万人の参詣者が集まるということです。この洞窟は実物と全く同じ大きさで、一九一一年(明治四十四年)仏人宣教師ドマンジエル神父が建てたものです。」

目白坂の中腹にあります。

水神社に並び鎮座していた椿山八幡宮を下の宮と呼ぶのに対し、

当社は上の宮とも、また関口八幡宮とも称せられたといいいます。

手水舎は嘉永7(1854)年8月の奉納です。

(説明板)

「正八幡神社

創建は慶長十六年(一六一一)頃と伝えられて居る

祭神は品陀和気尊(誉田別尊 後に応神天皇)

関口の鎮守

祭典は毎年一月 五月 九月の各十五日

昭和六十二年十一月拝殿東側一部補修工事を行ふ

目白八幡宮竜泉寺 洞雲寺之持黄檗関口上の宮

現在の本殿 拝殿は昭和十二年五月建立

関口町関口台町関口駒井町関口水道町の関台町会関口町会関水町会の奉納金にて行ふ

平成元年十二月参道改修工事を行ふ 関口二、三丁目町会関口町会関水町会有志の奉納金にて行ふ」

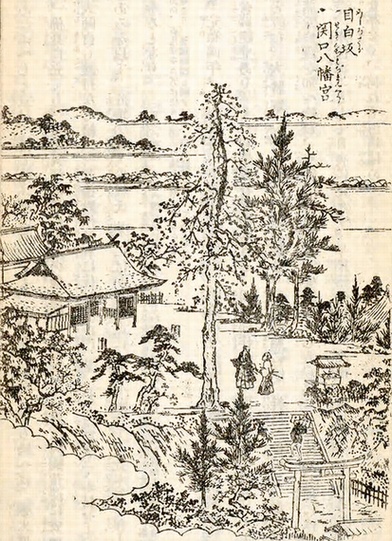

「江戸名所図会 目白坂 関口八幡宮」

江戸名所図会に、描かれています。

目白坂を上がったところにある小さな幸神社です。

小さい神社ですが、江戸名所図会に「道山幸神社」として描かれています。

(説明板)

「幸神社 関口2-6-1

祭神は、猿田彦命・稲荷大神である。道山幸神社または駒塚神社とも称した。

創建年代は不詳。江戸時代、当社の祭神の猿田彦命の神像は、その昔当地の崖下が入江であった頃、海中より出現した神像で、神体全体に蠣殻が付着していたと伝わる。かつては神木の榎が植えられた庚申供養塚があり、そこに猿田彦命を安置したという。

幸神社が面する道路は、かつて「清土道」とよばれ、江戸・東京から練馬などの西北近郊の村々とを結ぶ主要道の一つであった。道の神である猿田彦命を祀った当社は、清土道における江戸・東京の出入り口に位置し、道行く人びとの安全を祈った祠であった。

文京区教育委員会 平成27年8月」

<以波東之桜>

燈籠の台座にとってつけたように据えられている石碑。

裏は漢文の説明。

「江戸名所図会 道山幸神社」

江戸名所図会に描かれています。

神社のすぐ横には、旧町名案内があります。

「旧町名案内

旧 関口台町 (昭和41年までの町名)

もと、関口村の内で畑地であった。天和2年(1682)町屋を開き、享保5年(1720)から町奉行支配となった。

町名は関口村の高台(目白台地)にあったので、関口台町と称えたといわれる。関口の名称は、むかしこの辺りに奥州街道の関所があったからとも、また神田上水の分水のための大洗堰があったからともいわれる。

明治5年、旧細川越中守、黒田豊前守(現・椿山荘)、柳生播磨守ほかの武家屋敷地および寺地を併せた。

目白台下に、松尾芭蕉ゆかりの芭蕉庵がある。西隣の胸突坂下には、神田上水の守護神であった水神社がある。

芭蕉庵や水神社の一帯を椿山といった。鎌倉合戦のころこの辺りに伏兵を入れたとあり、そのころから椿が多かった。」

目白坂を上がって、椿山荘の先に、野間記念館。

2019年7月16日から、老朽化・建て替えのため休館中。