○ 大松原

○ ペルリ提督の像

○ 遣米使節記念碑

○ 番所跡

○ お台場の石垣石

「芝公園」は、上野、浅草、深川、飛鳥山と共に、明治6(1873)年に東京で最初の公園として指定されました。

(説明板)

「公演制度の誕生 太政官布達公園 日本で最も古い公園の一つ芝公園

公園がまだなかった江戸時代、江戸は庭園都市とよばれるほどに多くの庭園がありました。しかしこれらは大名や旗本などの屋敷がほとんどで、江戸庶民にとって身近に楽しむことができた緑あふれるレクリエーションの場としては、寺社境内や徳川吉宗が設けた数少ない花見の名所などでした。

明治に時代が移り、新政府が打ち出した日本初の公園制度、明治6年(1873)の太政官布達第16号により、公園が誕生しました。その後、明治20年(1887)までに、江戸時代からの花見の名所や寺社境内など全国81箇所の公園が指定されました。

上野の寛永寺と共に江戸の名所だった増上寺を中心とした芝公園は、上野、浅草、深川、飛鳥山と共に、明治6年(1873)に東京で最初の公園として指定されました。徳川将軍家の菩提寺増上寺の境内を取り込んだ形で公園化を図り、広大な敷地は1〜25号地に区画されていました。現在も公園では号地のままで親しまれています。当初は増上寺の境内を含む広い公園でしたが、戦後に新憲法が施行され、政教分離によって増上寺等の境内の部分が除かれ、現在の環状の公園になりました。

芝公園サービスセンター」

<芝公園>

芝公園のうち、増上寺三解脱門(三門)前に位置するあたりは古くから大松原と呼ばれて

老松枝を交え松籟俗塵を払い、自然美豊かな区域でした。

松は焼失、あるいは枯死し主たる景観はくすのきに変わりました。

(説明板)

「大松原と呼ばれて 松籟俗塵を払う

芝公園のうち、増上寺三解脱門 (三門) 前に位置するあたりは古くから大松原と呼ばれて北中南の三区よりなり老松枝を交え松顔俗塵を払い、

自然美豊かな区域でした。

それは寛永17年(1640)増上寺二十世大僧正南誉雪念上人のとき、幕命によって三門の左右に松を植付けたことに始まるとも、青山家藩士の植

樹で百本松原と称したことによるとも伝えられています。

明治時代に入り「東京通志」の中に三門前の通り(現・日比谷通り)を「山門前南北二通ズル大路ヲ松原通、其東ヲ松原裏通ト称ス。』と記述されており、明治12年頃には山門前通りの南方古川(赤羽川)に架橋するため旧学寮瑞華院、隆崇院の間を切り開いて道路をつけ、橋を芝園橋と呼びました。山門前通りが三田方面との連絡ができるようになったのはこの時からでした。

松はその後の災変によって焼失、あるいは枯死し主たる景観はクスノキに変わりました。

芝公園サービスセンター」

説明板に掲載されている絵図です。

「東都名所 増上寺」(広重)

「東都名所 芝神明増上寺全図」(広重)

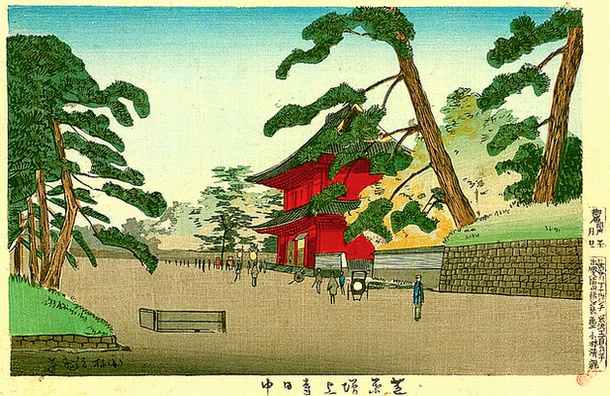

「芝葉増上寺日中」(小林清親)

左手に「大松原」が描かれています。

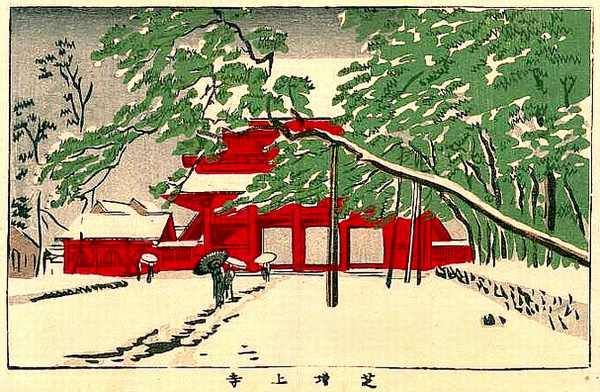

「芝増上寺」(井上安治)

井上安治も「大松原」を描いています。

<モニュメント>

東京都は園地改修にあたりペルリ提督像と、遣米使節団記念碑を配置し直し、

新たにモニュメントを設置しています。

このモニュメントは月見をイメージと港区役所近くの説明板に記載があります。

昭和28(1953)年7月20日、東京都が日本開国百年記念祭挙行のとき、

東京都民からロードアイランド州ニューポート市に、石灯籠1基を贈った返礼としてこの像を受けました。

「COMMODORE MATTHEW C. PERRY 1794-1858」

「Felix W de Weldon 1953 Nweport RI USA」

(銘板)

「誌

嘉永六年七月(1853年)および安政元年二月(1854年)に日本の開港のため米国代表として江戸湾を訪れたペルリ提督の出生地でありまた当時日本訪問の出港地である米国ロードアイランド州ニューポート市から親善のしるしに東京都に贈られたものである

米国人フェリックス・ド・ウエルドン作 東京都」

「マシュー・カルブレイス・ペリー(Matthew Calbraith

Perry)肖像」(メトロポリタン美術館蔵)

1794年4月10日〜1858年3月4日

安政5(1858)年6月にアメリカ全権ハリスとの間に調印された日米修好通商条約の批准書交換使節が、

安政7年1月18日(1860年2月9日)、芝公園に程近い竹芝からポーハタン号に乗船、横浜に4日停泊した後、

旧暦1月22日(2月13日)、サンフランシスコに向け出港しました。

(碑文)

「西暦1860年2月9日(万延元年正月18日)新見豊前守正興一行は日米修好通商条約批准書交換の使命をおびて江戸竹芝より米艦ポーハタンに搭乗、初の使節として米国に赴いた。副使村垣淡路守範正の詠にいう、

竹芝の 浦波遠く こぎ出でて

世に珍しき 舟出なりけり

遣米使節渡航より百周年にあたり、日米両国民の友好親善の基礎を築いたその壮途をここに記念するものである。

1960年6月 日米修好通商百年記念行事運営会」

港区役所近辺の番所跡です。通路がカギ形となっています。

月見をイメージしたモニュメントが、ここと増上寺前にあります。

(説明板)

「松原の復元

芝公園のうち、増上寺三門前に位置するあたりは古くから松原 と呼ばれています。

それは、寛永十七年(一六四〇)増上寺二十世大僧正南誉上人のとき、幕命によって三門の左右に松を植付けたことに始まるとも、青山家藩士の植樹で百年松原と称したことによるとも伝えられています。

松はその後の災変によって焼失、あるいは枯死し主たる景観はくすのきに変りました。

ここは江戸時代の番所跡と伝えられ、土るいにはさまれた通路がカギ形をしています。

都は園地改修にあたり原形を残すとともに往来の松原を偲ぶものとして黒松を植え、月見をイメージしたモニュメントを設置しました。

昭和六十二年二月 東京都」

図書館南の植栽にお台場の石垣石があります。

(説明板)

「お台場の石垣石

お台場(内海御台場)は、嘉永六年(一八五三)黒船来航により、幕府が急きょ築造した海上砲台です。未完を含め七基の台場のうち、国の史跡指定を受けた、第三と第六の二基を残して、その他は解体、埋め立てられました。

この石は、その時、第五台場(現・港南五丁目)から移されたといわれています。

伊豆周辺から運ばれた安山岩で側面には、約一○○年の間、波に洗われた跡をとどめています。

港区教育委員会」