○ 増上寺

渋沢栄一は、明治42(1909)年に火災で焼失した増上寺再建のため、

大正7(1918)年に興勝会の副総裁となり尽力しました。

左手にザ・プリンスタワー東京(徳川家南霊廟)、右手に東京プリンスホテル(徳川家北霊廟)。

徳川歴代将軍の元霊廟の上に建っています。

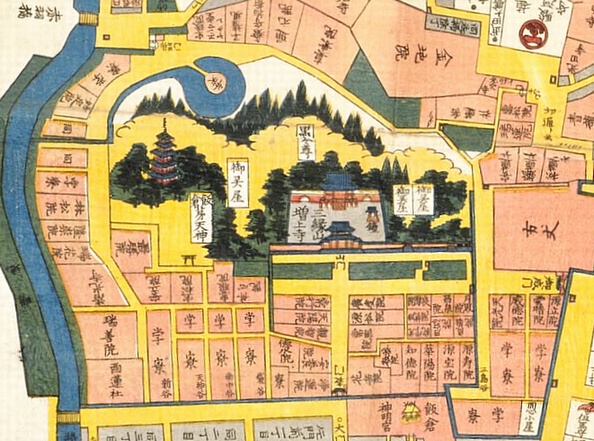

「江戸切絵図」

「芝口南西久保 愛宕下之図」に描かれています。

増上寺部分を回転して拡大。

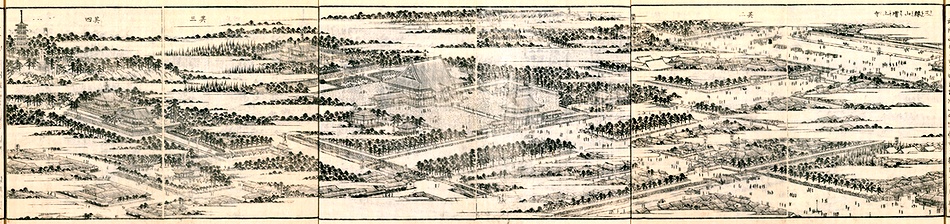

「江戸名所図会」

江戸名所図会に「三縁山増上寺」其一〜其四にわたって描かれています。

其1〜其4の絵を1枚に連結しました。

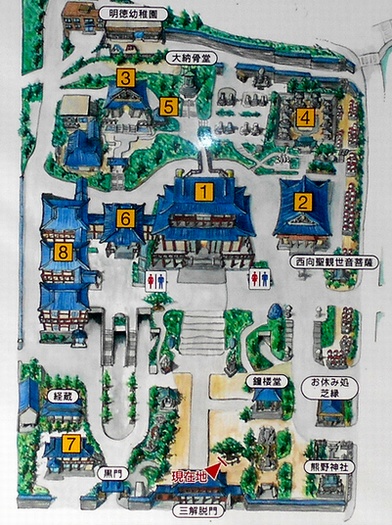

(説明板)

「浄土宗 大本山 増上寺

沿革

浄土宗の七大本山の一つ。三線山広度院上寺が正式の呼称です。

開山は明徳四年(一三九三年)浄土宗第八祖 西誉聖聡上人によって、江戸貝塚(現在の千代田区紀尾井町)の地に浄土宗正統根本念仏道場として創建され、慶長三年(一五九八年)に現在の地に移転しました。

文明二年(一四七○年)には勃願所に任ぜられるなど、関東における浄土宗教学の殿堂として宗門の発展に寄与し大きく発展してきました。

江戸時代初期、増上寺法主十二世 源誉存応上人、後の「観智国師」は徳川家康公から深く帰依を受け、手厚い保護もあり増上寺は大隆盛へと向かって行きました。

徳川将軍家の菩提寺として、また関東十八壇林の筆頭として興隆し、浄土宗の統制機関となりました。

その大きさは、寺領一万石余。二十数万坪の境内地、山内寺院四十八宇、学寮百数十軒、常時三千名の僧侶が修学する大寺院でした。

現代でも浄土宗大本山として格式を保ち、宗教活動の他文化活動も幅広く行われ.建造物、古文書、経など多数の重要文化財を保管しています。」

(説明板)

「三縁山 広度院 増上寺

浄土宗の七大本山の一つ。

三縁山広度院増上寺(さんえんざんこうどいんぞうじょうじ)が正式の呼称です。

開山は明徳四年(一三九三)、浄土宗第八祖 西誉聖聡 (ゆうよしょうそう)上人によって、江戸貝塚(現在の千代田区紀尾井町)の地に浄土宗正統根本念仏道場として創建され、文明二年(一四七○)には勅願所に任ぜられるなど、関東における浄土宗教学の殿堂として宗門の発展に大きく寄与してきました。

江戸時代初期、増上寺法主第十二世 源誉存応(げんよぞんのう)上人、後の「観智国師」が徳川家康公から深く帰依(きえ)を受け、手厚い保護を受けました。

慶長三年(一五九八)に現在の地に移転し、徳川将軍家の菩提寺として、また関東十八檀林(だんりん)の筆頭として興隆し、浄土宗の統制機関となりました。

その規模は、寺領一万石余、一二十数万坪の境内地、山内寺院四十八宇、学寮百数十軒、常時三千名の僧侶が修学する大寺院でした。

現代でも浄土大本山として格式を保ち、宗教活動のほか文化活動も幅広く行われ、建造物、古文書、経典など多数の重要文化財を所蔵しています。」

<増上寺旧方丈門>

(説明板)

「東京都港区指定文化財 有形文化財 増上寺旧方丈門(黒門)

増上寺の方丈(庫裡)の表門であったので方丈門とよばれ、また全体が黒漆塗であったために黒門ともよばれた。

四脚門で、建造年代を明らかにする棟札などの記録は見出せないが、江戸時代初期の特徴を示す様式から十七世紀後半のものと推測される。

蟇股には唐獅子や牡丹が浮彫されていて、精巧で写実的な図柄は、近世の建築彫刻の特色を示している。長年の風蝕のため、古色をおびているが、桃山建築の豪華さのおもかげがうかがえる。

昭和五十五年十一月十五日 東京都港区教育委員会」

<三解脱門>

国の重要文化財として指定されています。

(説明板)

「三解脱門

慶長十六年(一六一一)に徳川家康公の助成により、江戸幕府大工頭、中井大和守正清によって建立され、元和八年(一六二二)に再建されました。

この門は、増上寺で唯一の江戸時代初期の面影を残す建造物で、重要文化財に指定されています。

三解脱門は、別名「三門」と呼ばれ、三つの煩悩「貪欲(とんよく・むさぼり)、瞋恚(しんに・いかり)、愚痴(ぐち・おろかさ)」の三悪を解脱する悟りの境地を表しています。

建築様式は三戸楼門、入母屋造、朱漆塗。唐様を中心とした建物に、和様の勾欄などが加味され、見事な美しさを見せています。

その大きさは、間ロ十間余(約十九メートル)奥行五間(約九メートル)高さ七丈(約二十一メートル)の二重建て構造。

さらに左右には三間(約五・四メートル)の山廊を有しています。

上層部(楼上)内部には、中央に釈迦三尊像、脇壇に十六羅漢像が安置されています。」

<グラント松>

(説明板)

「グラント松

米国第18代大統領グラント将軍は明治12年7月国賓として日本を訪れ、増上寺に参詣し記念としてこの樹を植えました。」

<鐘楼堂/大鐘楼>

「今鳴るは芝か上野か浅草か」

戦時中に供出されなかったことが不思議です。

(説明板)

「鐘楼堂

寛永十年(一六三三)に建立されましたが焼失、戦後に再建されました。納められている大楚鐘は、延宝元年(一六七三)に品川御殿山で椎名伊予守吉寛により鋳造されました。

徳川四代将軍家綱公の意向で奥方の「かんざし」まで寄与され、七回の鋳造を経て完成したもので、江戸三大名鐘の一つに数えられ、東日本では最大級として知られています。

その大きさ、高さ一丈(約三メートル)重さ四千貴(約十五トン)の大鐘です。その鐘の音は、時を告げるだけではなく、煩悩を浄化し、人々の心を深い安らぎへと誘います。

江戸時代の川柳には「今鳴るは芝(増上寺)か上野(寛永寺)か浅草(浅草寺)か」・「江戸七分ほどは聞こえる芝の鐘」・「西国の果てまで響く芝の鐘」等と詠われ、江戸庶民に親しまれてきました。」

<土木殉職者慰霊塔>

全国建設業協会の前身である日本土木建築請負業連合会が、

昭和12年3月21日、殉職者の御霊を合祀・供養するため慰霊塔を建立しています。

<聖観世音菩薩>

ホテルニュージャパン罹災者のみたまとこしえに安からんことをお祈りして

<魚供養之碑>

(説明板)

「魚供養之碑

魚がしに会社を起こし、水産物を商って三十七年ひたすら業界の発展と社会への貢献を志し、困難を克服して現在に至った足跡を顧みるとき、感慨ひとしお無量なるものがある。

今日あるは、水産物とりわけ魚類のおかげであることに思いをいたし、深い感謝をこめて、ここに魚供養碑を建立するものである。

願わくは、生業を同じくする人々よ、しばし歩みをここにとどめ、彼らのために感謝の祈りを捧げられんことを。

昭和六十年三月八日 千代田水産株式会社」

<仏足石>

(説明板)

「仏足石

仏足石は仏の足うらの形(千輻輪相)を石に彫りつけたもの、インドでは仏像が刻まれる以前は仏足石や 菩提樹などで釈尊を象徴的にあらわし、人々はこれらを仏として礼拝した。

この仏足石は、当山第70世福田行誠上人の代、山内宝松院松涛泰成上人の発願により明治14年5月に建石されたもので、側面には仏像、経文、由来などが刻まれている。」

<ブッシュ槙>

(説明板)

「ブッシュ槙(コウヤマキ)

米国第41代ブッシュ大統領が副大統領として昭和57年4月24日来日の際、増上寺に参詣し、記念としてこの樹をお手植されました。」

<詠唱発祥の地>

増上寺吉水講の発足20周年を記念して2002年に建立されています。

<奉納 桜二百本 さつき二千株>

永谷園本舗が昭和55年に奉納。

<奉納桜百本>

永谷キミの喜寿記念に昭和55年に奉納。

北村西望氏の作品がありました。

(説明板)

「聖鋏観音縁起

この聖鋏観音像は、昭和五十六年八月三日、国際美容協会会長・山野愛子が願主となって、大本山増上寺境内のこの地に建立、開眼された。

願主の一生がハサミに支えられ、お陰によって生かされたことへの深い感謝と、ハサミの中にみる己を滅して他を整え美しくする働きを、観音様と拝む心とによって聖鋏観音像造立を発願。併せて美容はもとより、ハサミにかかわりのあるすべての人々の心の拠り処となり、お守りとなるよう願われて奉造された。

聖鋏観音像は、彫刻界の長老北村西望氏の制作である。

毎年八月三日を「ハサミの日」と定め、この世におけるつとめを果たし終えたハサミをあつめてこの塚に納め、ハサミ供養法要が厳修される。

ハサミは観音菩薩の御手そのものである。

徹誉大僧正」

<祐天桜>

住友林業のバイオテクノロジーで増殖された貴重種の祐天桜が植えられています。

<阿波丸事件殉難者之碑>

(碑文)

「阿波丸は第二次世界大戦も終りに近い昭和二十年四月一日夜半台湾海峡で米国潜水艦クイン・フィッシュ号に不法撃沈された。同船は連合国側の要請に応じ日本軍占領の南方諸地域に抑留されている捕虜および民間人に對する救恤品の輸送に当っていた。国際法でその安全が保障されていたにもかかわらず、この悪魔のような所業により遭難者の数は二千有余名、世界史上最大の海難事故となった。(以下略)

昭和五十二年四月一日 阿波丸事件犠牲者 遺族一同」

<め組殉難供養碑>

江戸の町火消し「め組」の殉難者・物故者の供養のために、享保元(1716)年に建立されました。

かたわらに纏を刻した標石と、組員名を刻した玉垣風の石柱があります。

徳川家の菩提寺境内に、町人の供養碑があります。

西南の役で戦死した看護卒の供養碑で、明治11年に建てられたものです。

題字は山岡鉄太郎(鉄舟)の筆です。

<筆塚(心と創造)>

<熊野(ゆや)神社(熊野三所大権現宮)>

「三本足の烏[八咫烏]」

手水鉢には熊野権現の神使「八咫烏」が日輪とともに描かれています。

(説明板)

「三本足の鳥 [八咫烏(やたがらす)]

『神々のお使い』

日本書紀によると

神武天皇が天下統治のため紀の国(和歌山県)の熊野に上陸した際に、東征中の荒れすさぶる中で道に迷った時、日輪の中の天照大神より「天から八咫烏を使わそう。その八咫烏が道案内をするであろう。八咫烏の飛びゆく後ろに付いて行きなさい。」というおさとしがありました。

そうして無事山越えを出来たという、まさに神のお導きという言い伝えが残されています。

『日輪の中に三本足の鳥』

ルーツは中国で、太陽の中に三本足の鳥が住む(おそらく黒点であろう)と考えられ、太陽は鳥によって空を運ばれるとも考えられました。

島の足を三本とするのは、二本足は陰数の為、陽の数である『三』こそが太陽にふさわしいと考えられます。

日本に於いても、三本足の鳥が太陽の象徴であると伝わったと推測されます。

また時代によっては、『地・仁・勇』或いは『天・地・人』を表すとも言われています。

日の神、天照大神の子孫である天皇が三本足の鳥と八咫烏が習合し、熊野の鳥も三本になったものと考えられます。

『シンボルマーク』

天皇の即位の礼に立てられるのぼりの紋様には八咫烏が使われたそうですし、また天皇の礼服の紋章には、日輪の中に八隈島の刺繍が施されているそうです。

近日身近なところでは、サッカー日本代表が着ているユニフォームの胸に付いておりますマークも八咫烏です。すなはち日本サッカー協会のシンボルマークとして用いられております。日本サッカーの成長と勝利への導きを願っております。

私共大本山増上寺みこし講も、昭和四十九年に発足当時より八咫烏を代紋とさせて頂いております。お祭りの御神輿を通じて、結集した四百余名が大本山増上寺より護国豊穣、天下泰平を導いて頂きたいと祈願しております。このたび、みこし講発足三十年を記念して、熊野神社(境内)修復改修工事をさせて頂きました。今回の工事の際にみこし講の大柱の前に、この水舎に向かって三箇所の鳥の足跡(保存有)が付いていたという縁起のよい事がありました。当熊野神社にも本物の八咫烏がいると信じてみこし講一同も八咫烏のお導きを頂いてより高い志をもって、一層の努力を心掛けてまいります。

皆様のご多幸とご発展をお祈りいたします。

大本山増上寺熊野みこし講 世話人 益子良道」

「熊野三所大権現宮 由来記」

(説明板)

「熊野三所大権現宮 由来記

増上寺鎮守中最大なものとして、本殿拝殿あり、大きさ不明なれど東照宮に次ぐものなりと云う縁山志によれば、火災ありしも、明暦以来焼けたる事なし。

御神体は

熊野本宮大社 家津御子大神(ケツミコノオオカミ)

熊野那智大社 大己 貴命(オオナムラノミコト)

熊野速玉神社 伊伊弉諾尊(イザナギノミコト)

以上の三御神体を祀り、故綿貫次郎翁のご指導により「大本山増上寺熊野みこし講」を起こし、護持・奉賛しております。

祭禮は毎年三月三日に古式にのっとり行なわれていましたが、近年は四月第三日曜日に定まる。

大本山増上寺熊野みこし講」

<芝縁(しえん)>

料理店があります。

<西向聖観世音菩薩>

鎌倉時代、執権・北条時頼公が観音山(現:東京タワー)に辻堂を建て、鎌倉街道に向けて安置した

石像の観音さまです。昭和50(1975)年、安国殿前に尊像を遷座、同55(1980)年1月に観音堂落成。

江戸三十三観音札所で聖観音像は子育て開運の利益広大と言われています。(増上寺HP説明を短くまとめた)

(標柱)

「西向観音は、現在三康図書館のある場所にあった観音山に西に向けて安置されていたもので、

現在の正則中学校あたりにあった地蔵山に東向きに安置された四菩薩像とともに、その間を通る街道を見下ろす形をとっていました。

将軍家の菩提所である増上寺は格式が高く、庶民には近寄り難いところもありましたが、この像は安国殿に安置されている黒本尊とともに多くの庶民の信仰の対象として今に続いています。

平成四年三月三十日 港区文化財総合目録登録 港区教育委員会」

<千躰子育地蔵菩薩>

現在は千体を超え、1300体ほどあるようです。

(説明板)

「千躰子育地蔵菩薩

子や孫の無事成長を祈って当寺ひまわり講の方々が中心となって、それぞれのお施主様がお建てになりました。

幼い子や孫への愛情の表れとして、頭を守り、寒さをしのぐ為の「赤い帽子」「赤い前掛け」

「風車」をお地蔵さまに奉納しています。

地蔵菩薩像には触らないでください。」

<三波石>

<安国殿と黒本尊>

家康公が尊崇していた「黒本尊」(御開帳:正月・5月・9月の15日)が祀られています。

(説明板)

「安国殿と黒本尊

この建物は徳川家康公の法号「安国院殿」からその名をとっています。「安国殿」とは元来家康公の尊像を祀る御霊屋を意味していましたが、戦後の復興に伴う境内堂宇整備の一環として、昭和四十九年(一九七四)当時の仮本堂をこの地に移転し、家康公の念持仏として有名な「黒本尊阿弥陀如来」を安置し「安国殿」と命名しました。

建物の老朽化に伴い、平成二十三年(二〇一一)法然上人八百年御忌を記念し、念仏信仰の拠点として家康公が成し遂げた天下泰平の世(安らかな国づくり)を願い、新たに「安国殿」を建立しました。

「黒本尊」は当山の秘仏で、正月、五月、九月の各十五日、年三回行われる祈願会の時だけ御開帳されます。また両脇陣には、家康公肖像画、徳川家位牌、和宮像、聖徳太子像、仏舎利などが記られており、庶民の信仰の中心として親しまれています。」

<大殿>

大修理中。

<四菩薩像>(港区登録有形文化財)

徳川将軍家墓所前にあります。

(説明板)

「四菩薩像

正面から

普賢菩薩(ふげんぼさつ) (辰年守本尊)

地蔵菩薩(じぞうぼさつ) (子育地蔵)

虚空蔵菩薩(こくぞうぼさつ)(丑寅守本尊)

文殊菩薩(もんじゅぼさつ) (卯年守本尊)

もとはこの場所の北西、地蔵山に安置されていた。

西向の観音像に対し東向きであった。

正嘉二年(一二五八)の作と伝たえられる古像である。」

<貞恭庵>

皇女和宮さまゆかりの茶室です。

(説明板)

「貞恭庵

幕末の劇的な時代を生き抜いた徳川家十四代将軍家茂公正室、皇女和宮さまゆかりの茶室。

昭和五十五年(一九八○)に移築・改修されました。

その際に和宮さまの戒名『静寛院宮贈一品内親王好誉和順貞恭大姉』から「貞恭庵」とつけられました。

四畳半の二間の茶室からなる建物です。

増上寺では和宮さまの遺品と伝えられている袈裟、琴、手紙、漢詩の書掛軸などを所蔵しています。」