○ 旧渋沢家飛鳥山邸

○ 第一銀行頭取男爵澁澤榮一像

○ 渋沢栄一胸像

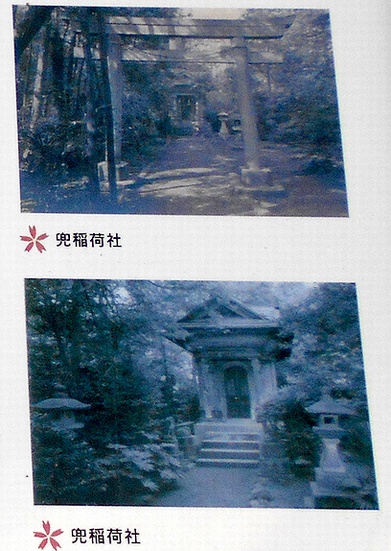

○ 兜稲荷社跡

○ 旧渋沢庭園内

○ 大河ドラマ館/観光案内所/おみやげ館

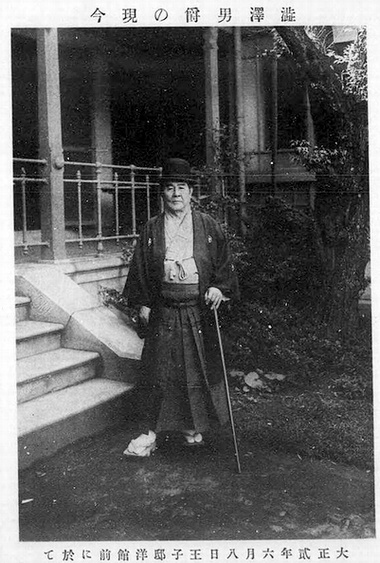

渋沢栄一は、明治12(1979)年に飛鳥山に別荘を、明治34年からは飛鳥山本邸(兜町本邸から転居)を構え、

本邸を単なる私邸ではなく、国内外からの賓客を迎える活動拠点としていました。

渋沢邸のできた明治12(1979)年にアメリカ大統領を務めたグラント将軍も、この王子の渋沢邸を訪ねています。

渋沢邸内のうち、晩香廬と青淵文庫の二つの建物が国の重要文化財に指定されています。

【大正2年6月8日王子邸洋館前に於て】

邸宅の内、晩香廬と青淵文庫の二つの建物が遺されており、

前者は渋沢栄一の喜寿を記念して清水組(現:清水建設)から、

後者は栄一の傘寿と子爵叙爵を記念して龍門社(現:渋沢記念財団)から贈られた建物です。

(説明板)

「国指定重要文化財(建造物)

旧渋沢家飛鳥山邸(晩香廬・青淵文庫) 北区西ヶ原二-十六-一

飛鳥山公園の南側一帯には、日本の近代経済社会の基礎を築いた、渋沢栄一の自邸が所在していました。現在、敷地は飛鳥山公園の一部になっていますが、旧邸の庭園であった所は「旧渋沢庭園」として公開されています。

渋沢栄一は明治三十四年から昭和六年に亡くなるまでの三十年余りをこの自邸で過ごしました。当時の渋沢邸は、現在の本郷通りから「飛鳥山の3つの博物館」に向かうスロープを上がった付近に出入り口となる門があり、邸内には、和館と洋館からなる本邸の他、茶室や山形亭などの建物がありました。残念ながらこれらの建物は昭和二十年の空襲で焼失してしまい、大正六年竣工の「晩香廬」と大正十四年竣工の「青淵文庫」、この二棟の建物のみ「旧渋沢庭園」内に現存しています。「晩香廬」は、渋沢栄一の喜寿の祝いとして、「青淵文庫」は傘寿と子爵への昇格の祝いとしてそれぞれ贈呈されたものです。どちらの建物も大正期を代表する建築家の一人で、清水組(現清水建設)の技師長を務めた田辺淳吉が設計監督しています。当時の世界的なデザイン・美術の運動の影響を受けた建築であることが評価され、平成十七年、「旧渋沢家飛鳥山邸(晩香廬・青淵文庫)として二棟が重要文化財(建造物)に指定されました。

平成十九年三月 東京都北区教育委員会」

<晩香廬> 国重要文化財

(プレート文)

「国指定重要文化財 旧渋沢家飛鳥山邸 晩香盧

所在地 北区西ヶ原2-16-1

設計者 田辺淳吉(清水組技師長)

建築年 1917(大正6)年

指定年月日 2005(平成17)年12月27日

近代日本の大実業家のひとり渋沢栄一の喜寿を祝い、合資会社清水組(現・清水建設(株))の清水満之助が長年の厚誼を謝して贈った小亭である。

建物は応接部分と厨房、化粧室部分をエントランスで繋いだ構成で、構造材には栗の木が用いられている。外壁は隅部に茶褐色のタイルがコーナー・ストーン状に張られ壁は淡いクリーム色の西京壁で落ち着いた渋い表現となっている。応接室の空間は勾配の付いた舟底状の天井、腰羽目の萩茎の立簾、暖炉左右の淡貝を使った小窓など、建築家田辺淳吉のきめこまかな意匠の冴えを見ることができる。なお晩香廬の名は、バンガローの音に当てはめ、渋沢自作の詩「菊花晩節香」から採ったといわれる。

財団法人 渋沢栄一記念財団」

<青淵文庫> 国重要文化財

(プレート文)

「国指定重要文化財 旧渋沢家飛鳥山邸 青淵文庫

所在地 北区西ヶ原2-16-1

設計者 中村田辺建築事務所・田辺淳吉

建築年 1925(大正14)年

指定年月日 2005(平成17)年12月27日

渋沢栄一(号・青淵)の80歳と子爵に昇爵した祝いに、門下生の団体「竜門社」より寄贈された。渋沢の収集した「論語」関係の書籍(関東大震災で焼失)の収蔵と閲覧を目的とした小規模な建築である。

外壁には月出石(伊豆天城産の白色安山岩)を貼り、列柱を持つ中央開口部には、色付けした陶板が用いられている。上部の窓には渋沢家の家紋「違い柏」と祝意を表す「寿」、竜門社を示す「竜」をデザインしたステンドグラスがはめ込まれ、色鮮やかな壁面が構成されている。内部には1階に閲覧室、記念品陳列室、2階に書庫があり、床のモザイクや植物紋様をあしらった装飾が随所に見られ、照明器具を含めて華麗な空間が表現されている。

財団法人 渋沢栄一記念財団」

晩香廬の脇に渋沢栄一像があります。渋沢栄一の像では一番古い像でしょう。

銘板が台座の前と後ろにはめ込まれた立像です。

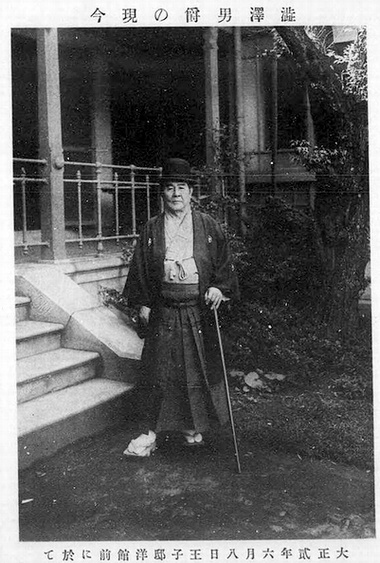

表の銘板によると、第一銀行頭取男爵澁澤榮一とあります。

当時は子爵ではなくまだ男爵でした。

第一銀行の頭取時代の還暦の時の像であり、他の像より躍動感がある気がします。

裏の銘板によると、この像は、兜町の第一銀行本店中庭にありましたが、

関東大震災で店が罹災するものの像は幸いにも罹災を免れました。

第一銀行の改築に当り、清和園誠之堂の前に設置。

銘板は昭和9年10月の日付です。

渋沢栄一記念財団のデジタルアーカイブで調べると、この銅像は渋沢栄一頭取の還暦を祝して、

第一銀行行員一同より長沼守敬氏に依嘱して鋳造したもので、

明治35(1902)年4月3日、第一銀行本店新築落成に際し、中庭に設置し除幕式が行われました。

「本店新築披露ヲ行ヒ、兼ネ其中庭ニ建設セル栄一銅像ノ除幕式ヲ行フ。」明治35年4月3日

「中庭及銅像

営業室の背部に廊下を隔て鍵形の中庭を設け、各室の光線及空気の流通を完全ならしめ、

又其庭中に花崗製の石台を築き、其上に渋沢男爵の洋装にて直立したる全身の銅像を装置したり、

此銅像は渋沢男爵還暦の節第一銀行行員一同より長沼守敬氏に依嘱して鋳造せしめたるものを、

建築落成に際し此庭中に建設したるものなり」(竜門雑誌〔明治三五年四月〕に記載)

昭和9年に第一銀行の保養施設「清和園」(世田谷区瀬田)の誠之堂前に移設されました。

なお、清和園にあった誠之堂と清風亭は、ともに深谷市に移築復元されています。

清和園からいつ飛鳥山にこの銅像が移設されたのかは調べきれていません。

飛鳥山に移設された時の除幕式は昭和31(1956)に行われていますが直前はどこにあったか不詳。

史料館の入口脇に渋沢栄一胸像があります。

「小倉右一郎作」のプレートがあります。

養育院中央記念広場にある渋沢栄一像と同じ作者です。

詳細不詳ですが、栄一翁の生前の作品かもしれません。

渋沢栄一が創設した第一国立銀行の構内に兜社がありましたが、

1897(明治30)年の第一銀行改築時に現在地に移築されました。

<水盤の二重星(ダブルスター)>

第一国立銀行の行章は、星形を2つ重ねた「二重星(ダブルスター)」でした。

「朝に星をいただいて出勤し、夕に星を眺めて帰る」という勤勉さを表したものだったそうです。

水盤に「二重星(ダブルスター)」が刻まれています。

(説明板)

「兜稲荷社跡

日本橋兜町の第一銀行構内にあった洋風の珍しい社です。1897(明治30)年の第一銀行改築時に現在地に移築されました。その後、1966(昭和41)年に破損が激しく、危険ということもあって取り壊されましたが、基壇部分や灯籠等は現在まで残されています。この社は、最初、三井組の為換座として新築された時、三井の守護神である向島の三囲神社から分霊を勧請し、兜社と名付けられたものでした。その後兜社は、為換座の建物と共に第一国立銀行に引き継がれたのです。」

「曖依村荘跡」「無心庵跡」「茶席待合跡」「山形亭跡(六角堂)」「唐金燈籠」「飛鳥山公園の古墳」とあります。

(説明板)

「ようこそ旧渋沢庭園へ

曖依村荘跡(あいいさんそうあと)

飛鳥山公園の一角は、渋沢栄一が1879(明治12)年から亡くなる1931(昭和6)年まで、初めは別荘として、後に本邸として住まいした「曖依村荘」跡です。約28,000?の敷地に、日本館と西洋館をつないだ母屋の他にも色々な建物が建っていました。住居等主要部分は1945(昭和20)年4月の空襲で消失しましたが、大正期の小建築として貴重な「晩香廬」と「青淵文庫」が、昔の面影をとどめる庭園の一部とともに、よく保存されています。

渋沢史料館

渋沢栄一の1840(天保11)年から1931年(昭和6)年の91年におよぶ生涯と、携わったさまざまな事業、多くの人々との交流等を示す諸資料を渋沢史料館にて展示しております。」

(説明板)

「無心庵跡

茶席「無心庵」

設計は茶人としても有名な益田孝の弟、克徳と柏木貨一郎と言われています。京都裏千家の茶室などを参考にして1889(明治32年)に建てられました。栄一は、徳川慶喜の名誉回復を図るため、慶喜と伊藤博文等をこの茶室で対面させたという逸話が残されています。

無心庵には茶室のほかに広間も設けられ、伝統的なものの中に、新しい時代の茶席をも感じさせるものがあったようです。縁先には石製の手水鉢が置かれていましたが、こうした静かなたたずまいも1945(昭和20)年4月13日の空襲で焼失してしまいました。

邀月台

無心庵の東側に切り立つ崖の斜面には、月見台がしつらえてありました。当時ここからは、栄一が誘致した王子製紙の工場が眼下に見え、荒川方面まで続く田んぼの先には、遠く国府台の台地や、さらにその北には、筑波山の雄姿を望むこともできたといいます。」

(説明板)

「茶席待合跡

茶席「無心庵」への途中にあった待合です。腰を下ろすだけの簡素なものですが、気持ちを落ちつけ、茶席へ誘う重要な役割を担っていました。現在は軒下の踏石をはじめとして、礎石などがほとんど当時の形で残されています。」

(説明板)

「山形亭跡

丸芝をはさんで本邸・西洋館と対した築山にあった亭です。「六角堂」とも呼ばれていました。この亭の名前は、六角形の土台の上に自然木を巧みに組んだ柱で、山形をした帽子ような屋根を支えていたところから付けられたようです。西洋館の書斎でくつろぐ栄一が、窓越しにぼんやりと見える山形亭を遠望する写真も残されています。」

山形亭付近に唐金燈籠があります。

「天明六年丙午九月八日」「紀伊国主権中納言従三位源治貞」の刻銘が見られます。

天明6年だと、10代将軍徳川家治(浚明院殿)への和歌山藩主徳川治貞による寛永寺への奉献燈籠ですかね。

(説明板)

「飛鳥山公園の古墳

飛鳥山1号墳

古墳時代後期の直径31mの円墳。平成元年の調査で周囲には幅3.8mの周溝が廻ることが確認された。また、平成5年の埋葬施設の調査で、切石を使用した横穴式石室が確認されている。石室は玄室の左側壁の最下段と床石の一部が原位置を留めている他は、大きく壊されていた。石室の形態は残された側壁から「同張型横穴式石室」と判断できた。石室内からは太刀や刀子の破片、鉄鏃・耳環・管玉・切小玉・ガラス小玉が出土している。公園内では他にも古墳の周溝が確認されており、古墳群が形成されていたようである。」

大河ドラマ館が設けられ、チケット売り場横に、観光案内所が新設されました。

大河ドラマ館は入館料800円。

<おみやげ館>

2021年2月20日にオープンした「おみやげ館」は渋沢栄一グッズで充実しています。

期間限定で、2021年12月26日までの営業です。

渋沢庭園内にあり、入園は無料です。