�@�@���@���a��@�u���̉Ɓv

�@�@���@������ ���R���V��

�@�@���@�ˉ������q

�@�@���@���̉ƐՒn�i�a���X�j

�@�@���@�z�K�_��

�@�a��h�ꂪ���܂������剮�͖���25(1892)�N�ɉЂŏĎ����A

�@���݂̒��̉Ƃ͉Ɠ��p�����h��̖��Ă��A�v�̎s�Y�v�w������28(1895)�N�ɏ㓏�����Z���ł��B

�@���݂͓y�n�����Ƃ��ɐ[�J�s���L�ƂȂ��Ă��܂��B

�����a��@�u���̉Ɓv���@�[�J�s�w��j��

�@�@�@

�@���ԏ�Ɍf������Ă�������ł��B

�i�����j

�u�䂪�l���́A���Ƃɍ݂�B�a��h��

�@�V�ۏ\��N�i�ꔪ�l���j���_�A�a��s�Y�E�q��̎q�Ƃ��Ēa���B���a�Z�N�i���O��j��\��̑吶�U�����܂ŁA���ɌܕS�ɂ��̂ڂ��Ɛݗ��Ɍg���A�Z�S�Ƃ�����������E�Љ�ƂɊW�B���{���ƊE�̑c�B���̓V�ˎ��ƉƂƌĂ�鏊�Ȃł���B

�@�j�̓]�����B�c���O�N�i�ꔪ�Z���j�\�ܑ㏫�R�E����c��̒�A�����ɐ��s���ă��[���b�p�ɓn��B��\���̓~�ł������B�h��ɂƂ��āA���������Љ�Ō����������̂��ׂĂ����قł���A�������Ȃ܂łɕ����Ă������Ύv�z�݂���ɑł��ӂ����قǂ̃J���`���[�E�V���b�N��̌��B�������A�ނ̓V���b�N����̃p���[�Ɋ������B�����O�̍D��S�ƃo�C�^���e�B�ŁA�V�����{�ɕK�v�Ȓm����Z�p��n�~�Ȃ܂łɋz���B�Ƃ�킯�A���|�I�ȍH�Ɨ͂ƌo�ϗ͂͌����ׂ��炴����̂Ɗm�M�����B

�@���̐��������̌˘f�����悻�ɁA���������H�D�E�т�E���A�}�Q��f�����B�Ȃ��M���铹���������A�ߋ��̉߂��ƌ��ʁA�@������ɕq�B�������肷��̂��A���̒j�̐g��ł������B

�@��N�Ԃ̗V�w���I���A�������N�i�ꔪ�Z���j�A���B���g�̉��v�𐋂����j�́A���x�͎Љ�̉��v�Ɍ����āA��r�ɕ��ݎn�߂��B

�@�A���̓��N�A���{�ŏ��̊�����Ђł��鏤�@���ݗ��B�����Z�N�i�ꔪ���O�j�ɂ́A��ꍑ����s��n�����A���Ė��ɏA�C�����B�̗́A�̋������W���A�V�X�e���Ƃ��āA����Ȃ�@�\�������鍇�{�g�D�B�h��̖��́A�䂪�����̂��̋ߑ��s�ɂ��A�傫���J�Ԃ����B

�@�Ȍ�A��`�������E�������@��c���Ȃǂ�g�D�����̂��͂��߁A�e��̎��Ɖ�Ђ��N�����̑�Ȃ���т��d�˂Ă������B

�@�h��͂܂��A�����͎Љ�̂������A�����҂͕K���Љ�ɊҌ����ׂ��Ƃ����M�O�̎�����ł��������B

�@�������~���A����E�Љ�E�������Ƃɓq������M�́A���U�ς�邱�ƂȂ��A���̏_�a�ȖڂŌb�܂�Ȃ��҂���������葱�����B

�@�������Ƃ̂Ȃ������A������̎Ⴓ�B�������琶�܂ꂽ�͂̂��ׂĂ�s���āA���{���ƊE�̑b��z�����a��h��B���͂��ꂽ�ˊo�ƍs���͂́A���Ȃ��A�l�X�𖣗�����B

�@�@���a�\��N�ꌎ�@�@�G�R�[���Ɗ�����Ёv

�@�@

���W����

�@���a��@�u���̉Ɓv�́A�[�J�s�w��j�ՂɎw�肳��Ă���ƂƂ��ɁA

�@�u�a��h�ꐶ�n�v�Ƃ��Č��̋��Ղɂ��w�肳��Ă��܂��B

�@�u�����a���V�n�v�i���a15�N�����j�́A�K�c�I���̏��ł��B

�@�@�@

�i�ē��j

�u�[�J�s�w�蕶�����@���a��@�u���̉Ɓv(�Ȃ���)

�@���a��@�u���̉Ɓv�Ɏc�錻�݂̌����́A�ꉮ�A�����A�S�̓y���A��A������\������܂��B��������̍�ʌ��k���̍��_�̉��~�Ƃ��ċM�d�ȗ��j��Y�ł��B�a��h�ꉥ���V��11�N(1840)�ɂ��̒n�Œa�����܂����B�v

�@�@

�����̉Ƃɂā�

�@���a�Q�N�u���̉Ɓv�ɂāi�p���t���b�g�j

�@�@

���Ⴋ���̉h�ꑜ��

�@���쏺���̖K���g�ߒc(�p������)�ɐ��s���c��3(1867)�N�ɁA�t�����X

�}���Z�C���ŎB�e���ꂽ�ʐ^�����ɐ�������܂����B

�@�u�Ⴋ���̉h��@Eiichi in Paris 1867�v

�@�@�@

�@

�@

���剮��

�@�@�@

�@

���������䁄

�@�F�V�q�ɂ̎Џ͂Ɠ����ł��ˁB

�@���ʂ̏���������Ƃ��Ɏg�p�����L�͂�![]() (������E�肤��)�̊��ł��B

(������E�肤��)�̊��ł��B

�@�@�@

�@

���a��h��A���h���C�h�i�a���p�j��

�@�a��h��A���h���C�h���v�����J���ł��B��ゾ�������Ă��܂��B

�@�ߘa3�N2��13���`12��26���܂ŁB

�@�@�@

�@

���J���쉀�ɂ������聄

�@���a��@�ɂ���O��̔�́A�h�ꂪ����J���쉀�ɂ���܂������A

�@�a��ƕ揊�̐����k���ɂ������Ďq��������u���̉Ɓv�ɐ������Ă��܂��B

�y�ڐ݂̌o�܁z

�u���̔�́A�a��h�ꉥ�̖��铌���s�䓌��̒J���쉀�ɂ���a��ƕ揊���Ɍ�������Ă������̂ł��B

�@�a��ƕ揊�̐����k���ɂ�����A���q�����̐\���o���A������\�Z�N�O���ɁA���a��@�u���̉Ɓv�ֈڐ݂������܂����B�v

�@�@�@

�@

�@

����E�a�����聄

�@�a��h��̕�A�a���̔�B��͉h��B

�y����z

�u���̔�́A�a��h�ꉥ�̕� ���� �̏�����ł���B

�@��̓��e�́A�悭�����A�ґ�������A�����������Đl�X�ɐڂ���Ƃ����A�����̐l�ƂȂ���L�����̂ŁA�h�ꉥ�͐��U�ɂ킽�葽���̎Љ�����ƂɌg��������A���̎����͕ꂩ��p���ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��悭�����Ă���B

�@�����͖������N�a�ɂ�蓌���Ő������A�v�Ӎ��̕�Ɋ��Y���悤�ɑ����A���̔�͖����\�Z�Nᡖ��\�ꌎ�����J���Ɍ��Ă�ꂽ�B

�@��̐�ɂ͉h�ꉥ���g���s���A��z�Ə��́A�����̎O�M�ɐ�������ޒJ�C�i��Z�j�ɂ����̂ŁA�S������h�炷��h�ꉥ�̐S����������킹���ł���B�v

�@�@�@

�@

���Ӎ��a�����聄

�@�a��h��̕��A�a��s�Y�E�q��̔�B��͔����Ւ��B

�y����z

�u���̔�́A�a��h�ꉥ�̕��ŁA�Ӎ��ƍ������a��s�Y�E�q��̏�����ł���B

�@�����l�N�\�ꌎ��\����A���N�Z�\�O�ŖS���Ȃ����B�N�������������ܓ��ɋ����̕�n�ɑ���ꂽ�B

�@�Ӎ��v��̖����ܔN�A�̋����������o�ē����ɋ����\����h�ꉥ���A���X�ɉ����ĕ��̍Վ������������Ƃ̂Ȃ��悤�A�����̒J���V���������Ɍ����������̂ł���B��͔����Ւ��A���͖����̎O�M�ɏグ�������������i�߁j�A��z�͓������O�M�̊ޒJ�C�i��Z�j�ł���B�v

�@�@�@

���a��Y�lj��聄

�@�a��Y�́A�����Ւ��̖���ł��B�h�ꂪ�p�������ɗ����O�ɗ{�q�ƂȂ�܂����B

�@1864(�c��4)�N�A�є\�푈�Ŏ��n�B��͉h��B

�y����z

�u���̔�́A�a��h�ꉥ���A�є\�푈�ŖS���Ȃ��������̋`�q����Y���Â�ō�������̂ł���B

�@����Y�͔����Ւ��̖���ŁA�h�ꉥ���p�������֗����ۂɗ{�q�ƂȂ����B�Z�~���͉h�ꉥ�̊w��̎t�ŁA�x�������ꏉ��꒷�ƂȂ����B

�@�c���l�N�l���A�]�ˏ邪�J�ꂷ��ƁA����Y�́A�N���Ȃ����Ƃ̋�������߂������Ƃ��o�����A�U���R�ɐg�𓊂����B�U���R�́A�a���������Ւ��𒆐S�ɁA�����b�ō\�����ꂽ���̂ł��邪�A�܌���\�O���A�є\�Ŋ��R���}���������B�킸�������̐퓬�ʼn�ŏ�ԂƂȂ�A����Y�͐�ꂩ��̋���ڎw���ē����A��U�����č��R�i���z�����j�Ɏ���A���R�Ƒ����A�i�ދ��܂�A���Ɏ��n���ĉʂĂ��B

�@���̒Ǔ���́A����Y�v��\�N���o���吳�Z�N�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ŁA����Y�̎�Ղ�ɍ��ނƂƂ��ɁA�h�ꉥ������Y��Ǔ����č�����������܂�Ă���B�����o�Ă��Ȃ��A�Ⴍ���ĖS���Ȃ����`�q����Y�𓉂މh�ꉥ�́A�v���̐[�����������킹��B�v

�@�@�@

�����̉Ƃ�������a��Ƃ̐l�X��

�@�a��h�ꂪ���̉Ƃ��o����A���̉Ƃ���������̂Ă��Ɩ��̎s�Y�A�����ĕv�Ȃ̎��j�����Y�A

�@����ɖ��É���w������ޔC��A���̉Ƃɖ߂����v�Ȃ̒��j�����B

�@�z�K�_�ЂɌ����肪����܂��B���L�摜�̓p���t���b�g��蔲���ł��B

�@�@�@

�����̉Ƃ̌�����

�@���a��@�u���̉Ɓv�����A���a��@�u���̉Ɓv�y���T

�@�@�@

�@

�@

�@���a��@�u���̉Ɓv�y���U�A���a��@�u���̉Ɓv�y���W

�@�@�@

�@

�@

�@���a��@�u���̉Ɓv�y���V�A��ˁA�K

�@�@�@

�@

�@

�@��ɂ��������C�ɂȂ�܂����B�͐ɂ��Ă͏������܂�ہB�a��h�ꏭ�N�̗��K�p�͐Ə���Ɏv�����ށB

�@�@

�@���R���V�Ղ̔�́A���a��@�̗��̐������Ɍ��Ă��Ă��܂��B

�����R���V�Ձ�

�@�\�ʁu���R���V�Ձv�́A�a��h��Ƃ��e���̂��������Y����̊��|�ł��B

�@���ʂɂ́A�h��̉��̏a���Y�ɂ��u����̋L�v���L������Ă��܂��B���a11�N10���L���B

�@�a��h��̍��u���v�́A�a��h�ꂪ18���ɔ����Ւ��ɕt���Ă��炢�܂����B�i�J��杉�k�b�M�L�ɋL�ځj

�@���̉Ƃ̉��ɂ��������������̂��ƂŁA���̉Ƃ́u�����������̏�v�ł����B�i�藠�ʂɋL�ځj

�@�@�@

�@

�@�@�@

���������@�[�J�s�������`����v

�@������ɂ����鋴�͐����B

�@�@

�@�������a��ꑰ��n���Ɗ��Ⴂ���܂����B������͂������X���ł����B

�@�@

����א_�Ё@�[�J�s������

�@��א_�Ђ�����܂��B���̉��ɂ̓l�M�����g����܂��B

�@�@�@

�@�@�@

�@

�@

�@�@�@

�@

�@

�@�_��̓��ɂ���a���X�Ɂu���̉ƐՒn�v�̌f��������܂��B

�@�u�V�c�c�@���������@������\��N�\����\���

�@�@�a��s�Y�E�q��E���@�@���@���̉ƐՒn�@�a�Y�v

�@�@�@

�@

�@�z�K�_�Ђ͋����������̒���ł��B

�@�{�a�͖���40(1907)�N9���ɏa��h��ƌ�������������p��ܔ����đ��c����܂����B

�@�q�a�͑吳5(1916)�N9���ɏa��h�ꂪ������L�O���đ��c��i���܂����B

�@�@�@

�����������q�����@�[�J�s���`����������

�@�a��h����c�����ɕ��������������q���́A�[�J�s�̖��`�����������Ɏw�肳��Ă��܂��B

�i�ό��ē������j

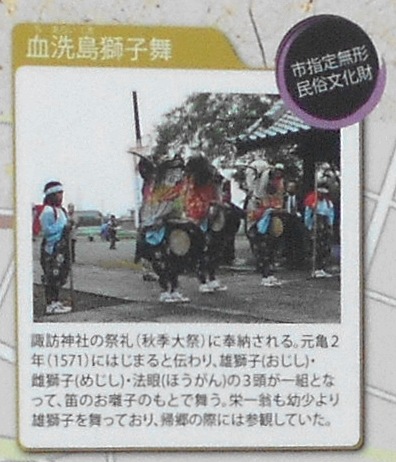

�u���������q���@�s�w�薳�`����������

�z�@�K�_�Ђ̍�i�H�G��Ձj�ɕ�[�����B���T2�N(1571)�ɂ͂��܂�Ɠ`���A�Y���q�i�������j�E�����q�i�߂����j�E�@��i�ق�����j�̂R������g�ƂȂ��āA�J�̂����q�̂��Ƃŕ����B�h�ꉥ���c�����Y���q���Ă���A�A���̍ۂɂ͎Q�ς��Ă����B�v

�@�@

���Ѝ��W�^�Q����

�@�Ѝ��W�u���Аz�K�_�Ёv�́A����30(1897)�N�ɉh�ꂪ���|�������̂ł��B

�@�@�@

�@

�@

�@�q�a�̍��e�ɋk�̖ƐΔ肪����܂��B������ω̎q���k�̖�A���Δ�����Ă܂����B

�i�����j

�u�z�K�_��

�@�������̒���ЂŁA�×���蕐���̐��h�������A��������ɉ����Z�푾�����͐폟���F�肵���Ƃ����A�܂��A���̒n�̗̎�����ےÎ���Q�q�����Ɠ`�����Ă���B

�@�吳�ܔN�i1916�N�j�ɏa��h��̊�����L�O���đ����ɂ�茚�Ă�ꂽ�a�������肪�����Ɏc��B�_�Ђ̔q�a�͉h�ꂪ����ɉ����đ��c��i�������̂ł���B

�@�h��͋A���̍ہA�܂����̎ЂɎQ�w�����B

�@�����āA���N����Ɏ��畑�������q�����H�̍玞�Ɋӏ܂��邱�Ƃ��y���݂Ƃ��Ă����B

�@�����ɂ́A�h���A���̌��j�����������B�܂�������ω̎q�����A�h��̂��߂ɐA�����k������A���̗R�����L�����肪����B�@�[�J�s�v

�@�@�@

���F�V�e�q�⓿�����聄

�@��̒����̉E���ɑ傫�ȁu�a��e�q�⓿������v������܂��B�u�Șa�M�v�̑莚�ł��B

�@�a��h�ꂪ���̉Ƃ��o����A���̉Ƃ�������s�Y�A�����Ďs�Y�̎��j�����Y�A

�@����ɖ��É���w������ޔC��A���̉Ƃɖ߂������j�����A���̎O�l���������Ă��܂��B���a48�N�̌����ł��B

�@�蕶�́A�z�K�_�Ђ̔q�a�ɒu���Ă���p���t���b�g�ɋL�ڂ���Ă�̂ŎQ�l�ɂȂ�܂��B

�@�@�@

�@

���F�V�h�ꉥ�̊�i�ɂ��q�a�����ꁛ�����N�L�O��

�@�u������\���N�\���g���v

�@�@�@

�@

���{��y�q����

�@�I��2600�N�L�O�i���a15�N�j�B

�@�@

���q�a�E�{�a��

�@�q�a�Ɩ{�a�͂��ꂼ��Ɨ����Ă��܂��B

�@�{�a�̝G�z�͏a��h��̊��|�ł��B

�@�u�z�K�_�Ё@���l�ʌM�j���F�V�Ĉ�ޏ��v

�@�@�@

�@

�@�@�@

�@

���a���������聄

�@�a��h��̊�����j���āA�z�K�_�Ђ̎��q���̋����ɂ���Č�������܂����B

�@����c�v�i����c��̂V�j�j�̑�z�ł��B

�@�蕶�́A�z�K�_�Ђ̔q�a�ɒu���Ă���p���t���b�g�ɋL�ڂ���Ă�̂ŎQ�l�ɂȂ�܂��B

�@�@�@

�@

�@�@

���V���{�ق���

�@�����E���ɓV���{������܂��B���������ɐ��K�Q�A���K�R������܂��B

�@�@�@

�@