○札場河岸公園

・芭蕉像

・草加宿芭蕉庵

・望楼

・正岡子規句碑

・高浜虚子句碑

・札場河岸跡

・甚左衛門堰跡

・利根川百景 綾瀬川と松原

・日本の道百選 日光街道

かつての綾瀬川の「河岸」の面影を再現する公園です。

札場河岸公園は、平成4(1992)年に、国土交通省「手づくり郷土賞」を受賞しています。

おせん公園にある曾良像は芭蕉像に視線が向き、こちらの芭蕉像は曾良像に視線が向いています。

「もし生きて帰らばと元禄二年三月二七日芭蕉奥の細道の旅の第一歩をこの地に印す

平成元年三月 尾形仂」

(解説板)

「解説板 松尾芭蕉(Matsuo Basho)

1689年(元禄2)3月27日、46歳の松尾芭蕉は、門人の曽良を伴い、奥州に向けて江戸深川を旅立ちました。深川から千住宿まで舟で行き、そこで見送りの人々に別れを告げて歩み始めたのでした。この旅は、草加から、日光、白河の関から松島、平泉、象潟、出雲崎、金沢、敦賀と、東北・北陸の名所旧跡を巡り、美濃国大垣に至る600里(2,400km)、150日間の壮大なものでした。この旅を叙したものが、日本三大古典に数えられる『おくのほそ道』です。

月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人なり。舟の上に生涯をうかべ、馬の口をとらヘて是をむかぶる者は、日々旅にして、旅を柄とす・・・・

あまりにも有名なその書き出しは、「予もいづれの年よりか、片雲の風に誘はれて漂泊の思ひやまず・・・」と続き、旅は日光道中「第2の宿駅の叙述に進みます。

もし生きて帰らばと、定めなき頼みの末をかけ、その日やうやう早加(草加)といふ宿にたどり着きにけり

芭蕉は、肩に掛かる荷物の重さに苦しみながら2里8町(8.8km)を歩き、草加にたどり着きました。前途多難なこの旅への思いを吐露したのが「草加の条」です。『おくのほそ道』の旅は、この後草加から東北へと拡がっていくことになります。

この松尾芭蕉像は、『おくのほそ道』旅立ち300年を記念して制作されたブロンズ像です。像の製作者は、彫刻家・表倉忠彦氏。像は、友人や門弟たちの残る江戸への名残りを惜しむかのように、見返りの旅姿をしています。台座側面には、芭蕉研究者の第一人者・尾形仂氏による芭蕉と『おくのほそ道』に関する一文が刻まれています。」

お休み処で売店です。

望楼の内部は螺旋階段になっており、のぼって周辺の景色を眺めることができます。

(解説板)

「解説板 望楼

望楼とは、遠くを見渡すための櫓(やぐら)のことをいいます。常に見張りを置いてまちなかの火事発生の発見に努めるための施設でした。

この望楼は、石垣の上に埼玉県産のスギ、ヒノキを使った木造の五角形の建築物で、高さは11.1mあり、内部は螺旋階段になっています。午前9時から午後5時までの間は、自由に内部に入ることができ、草加市を一望することができます。」

(碑文)

「梅を見て野を見て行きぬ草加まで」

正岡子規は、明治27(1894)年、高浜虚子を伴い、上野根岸の子規庵から千住に出て、

日光街道を草加町まで歩き、引き返して西新井大師を参詣しながら帰途に就いています。

子規以降、多くの文芸家が草加を訪れています。

(碑裏)

「子規と草加

俳人、正岡子規が草加を訪れたのは、明治二十七年の三月、高浜虚子とともに郊外に梅花を探る吟行の途次である。

このときの紀行文である「発句を拾ふの記」によれば、上野の根岸から草加まで歩き、茶店に休息を求め、昼食をとり、再び去った。そのわずかな有縁を証す詠句は、文芸の街を傍称する草加にとって貴重な作品である。

ここにその句を刻し、子規を顕彰するものである。

平成五年三月二十一日 正岡子規句碑建立委員会建之

碑文揮毫 梶田越舟」

「巡礼や草加あたりを帰る雁」

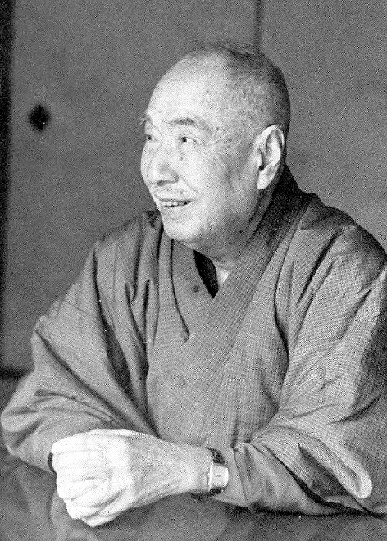

「高浜虚子肖像」(国立国会図書館「近代日本人の肖像」

明治7(1874)年2月22日〜昭和34(1959)年4月8日

高浜虚子まとめ

札場河岸(甚左衛門河岸)は、野口甚左衛門家が特定の者に請け負わせて運営する私河岸でした。

綾瀬川に面して、階段があります。

綾瀬川の舟運は、上り荷は主に下肥、下り荷は主に米でした。

(解説板)

「解説板 札場河岸

河岸とは川を利用した舟運に使われていた船から荷駄を積卸しする場所のことをいいます。札場河岸はもともと甚左衛門河岸といい、野口甚左衛門家が特定な者に請け負わせて運営にあたる私河岸でした。野口甚左衛門家の屋号が「札場」であり、安政大地震により甚左衛門河岸脇へ移転したことから、やがて札場河岸と呼ばれるようになったものです。文政年間(1818〜1830)の取り決めでは、①運賃収入の多少に関わらず1か年に金12両を甚左衛門方に納入すること、②船の破損は請負人が修復すること、③ただし河岸から谷古宇土橋までの堤防約70間(約126m)は、甚左衛門方で修復することと定められていました。また、この河岸は草加宿や赤山領(現・新田地区の一部)の年貢米を積み出し、そのほかのさまざまな商品の船積み、荷揚げをしていました。

綾瀬川は、江戸時代の中期から、草加地域と江戸を結ぶ大切な運河として多くの船が行き交い、草加、越谷、粕壁(春日部)など流域各所に河岸が設置され、穀物等の集散地としてまちが発展しました。舟運は、明治、大正に至るまで発展を続けましたが、鉄道の開通など陸上交通が急速に発達したことで衰退し、昭和30年代には姿を消しました。

札場河岸は、綾瀬川の河川激甚災害対策特別緊急事業の終了を記念して、平成元年度から平成3年度にかけて整備されました。平成4年度「手づくり郷土賞」を受賞しています。船着き場の石段を復元して当時の雰囲気を再現しています。

札場河岸のそばにある甚左衛門堰は、洪水時に綾瀬川から伝右川に逆流する水が田畑を侵すのを防ぐための堰で、かつては木造の堰でしたが、1895年(明治27)に煉瓦造りに改築されました。甚左衛門堰は建設当初の姿をよく残し、保存状況が極めてよいなどの理由から、1998(平成11)に埼玉県の指定文化財となりました。また、札場河岸のような河岸遺跡と煉瓦造水門が共存するところは、草加以外には見られません。」

綾瀬川と伝右川の間にある古い煉瓦造りの二連アーチ型水門です。

明治27(1890)年に完成し、昭和58(1983)年まで使用されました。

埼玉県指定文化財に指定されています。

(説明板)

「埼玉県指定文化財 平成十一年三月十九日指定 草加市神明二丁目一四五番一ほか 草加市

甚左衛門堰 一基

明治二十七年から昭和五十八年までの約九十年間使用された二連アーチ型の煉瓦造水門。煉瓦は、横黒煉瓦(鼻黒・両面焼き煉瓦ともいう)を使用している。煉瓦の寸法は、約21cmX10cmX6cm。煉瓦の積み方は段ごとに長平面と小口面が交互に現れる積み方で、「オランダ積」あるいは「イギリス積」と呼ばれる技法を用いている。

煉瓦造水門『甚左衛門堰』は、古いタイプの横黒煉瓦を使用しており、建設年代から見てもこの種の煉瓦を使った最後期を代表する遺構である。また、煉瓦で出来た美しい水門は、周囲の景観にとけ込み、デザイン的にも優れたものであり、建設当初の姿を保ち、保存状態が極めて良く、農業土木技術史・窒業技術史上でも貴重な建造物である。

平成十四年三月 草加市教育委員会」

昭和63(1988)年に利根川百景に選定されています。

昭和62(1987)年に日本の道百選に選定されています。

碑のデザインは埼玉県の県土の形になっています。

右下のプレートが草加市の位置です。