○ 大川本陣跡

○ 清水本陣跡

○ 明治天皇草加行在所

○ 八幡神社

○ 藤城家住宅

○ おせん茶屋

○ 東福寺/大川図書墓

○ 神明宮/几号水準点

○ 草加市立歴史民俗資料館/白蛇弁財天

○ 草加神社/氷川中公園 別頁

〇 浅古家の地蔵堂 別頁

平成24(2012)年に、今様・草加宿まちづくり市民推進会議「本陣石碑建立特別委員会」が建立した石碑です。

草加宿では、享保年間(1716~1736)から安永年間(1772~1781)にかけて、

宿篠葉村の名主である大川家が本陣を務めています。

平成24(2012)年に、今様・草加宿まちづくり市民推進会議「本陣石碑建立特別委員会」が建立した石碑です。

草加宿では、享保年間(1716~1736)より大川家が本陣を務めてきましたが、

安永年間(1772~1781)以降は大川家に代わって、清水家が本陣を務めています。

(説明板)

「草加宿の本陣

江戸時代に、奥州・日光道中参勤交代の大名休泊宿として、草加宿の本陣がここに置かれました。

大川本陣(?宝暦年間)

清水本陣(宝暦年間?明治初期)

この本陣には、会津藩の松平容頌、仙台藩の伊達綱村、盛岡藩の南部利視、米沢藩の上杉治憲(鷹山)らが休泊した記録があります。

近くに脇本陣も置かれ、参勤交代の往復にその役割を発揮しました。

本陣は、門、玄関、上段の間がある所が一般の旅籠と異なり、昭和初期にはまだ塀の一部が残っていたと伝えられています。

当主は、名主や宿役人などを兼帯していました。

「今様・草加宿」市民推進会議」

明治9(1876)年及び明治14(1881)年の明治天皇巡幸の際に行在所として指定されたのが

大川弥惣衛門家(中大川家)の邸宅です。

明治9(1876)年6月2日、明治天皇御一行は奥羽地方巡幸のため、二頭立ての馬車で赤坂仮皇居をたたれました。

邸宅は平成4(1992)年に解体、記念碑はレプリカで実物は歴史民俗資料館で保存されています。

(説明板)

「市指定有形文化財(歴史資料) 明治天皇草加行在所記念碑一基(複製) 平成二十三年十二月二十日指定

谷古宇村の名主を務めた大川弥惣右衛門家は、明治九年(一八七六)の奥州巡幸及び明治十四年(一八八一)の東北・北海道巡幸の際に明治天皇の行在所(宿所)とされました。

昭和八年(一九三三)には史跡名勝天然記念物保存法に基づく史蹟に指定され、翌九年(一九三四)、草加町はこれを記念して「明治天皇草加行在所記念碑」を建立しました。

大川家は平成四年(一九九二)に解体されましたが、記念碑は、行在所の所在と大川家の由緒を伝える貴重な歴史資料として文化財に指定されました。

なお、記念碑本体は、歴史民俗資料館に移されています。

平成二十六年三月 草加市教育委員会」

草加宿下組の壱丁目・弐丁目・参丁目の鎮守です。

草加市文化財の獅子頭が拝殿内に安置されています。

旧日光街道に面して建つ商家です。

国登録有形文化財(建造物)に登録されています。

(説明板)

「国登録有形文化財 藤城家住宅店舗・内蔵・外蔵 平成二十五年六月二十一日登録

藤城家住宅は、五街道の一つである日光街道の宿場・旧草加宿のほぼ中央に位置しています。

街道に面して建つ「店舗」は二階建てで、一階の内部は張り出した庇部分を巧みに取り込み、土間と畳敷きの帳場を設け、その先の階段から上がる二階は、畳敷きの座敷となっています。開口部は一階がガラス格子、二階は障子と縦格子で装飾され、風格のある昭和初期の商家造りとなっています。

その後方には、母屋に組み込まれた重厚な土蔵造りの「内蔵」と明治初期の建造と伝える「外蔵」が並び、奥行きの深い、草加宿の典型的な町屋景観をよく残しています。

このように、江戸時代以来の宿場の面影を今に伝える藤城家の各建造物は、歴史的にも景観的にも大変貴重なものであり、「国土の歴史的景観に寄与するもの」として国の有形文化財(建造物)として登録されました。

平成2二十六年三月 草加市教育委員会」

草加せんべいの元祖「おせんさん」にちなんで命名。

トイレのある茶店風休憩所です。お茶は出ません。

昭和63(1988)年に、国土交通省「手づくり郷土賞」を受賞しています。

「おせんさん」のエピソード

「草加が日光街道の宿場町として栄えた頃、おせんさんという女性が街道で旅人相手の茶屋で団子を

売っていましたが、この団子はたまに売れ残ってしまうこともありました。団子は日持ちがしません。

おせんさんはこの団子を捨ててしまうのはもったいないと悩んでいました。

ある日茶屋の前を通りかかったお侍さんに「団子を平につぶして天日で乾かし、焼き餅として売る」

というアイデアをもらいました。おせんさんが早速焼き餅を作って売り出したところ、

たちまち評判となりその焼き餅は街道の名物になったという話が語り継がれています。

」

「このお話は、実は昭和時代に作られた物語です。」(草加市産業振興課)

慶長11(1606)年、大川図書が創建した東福寺です。

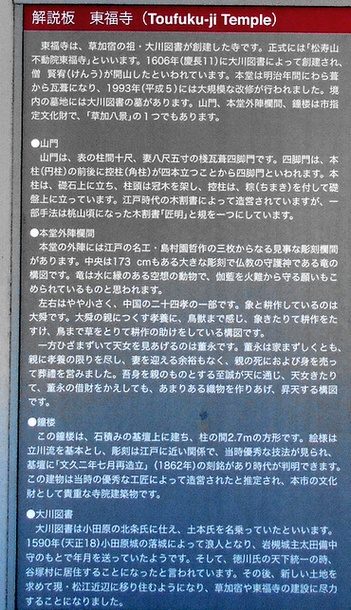

(解説板)

「解説板 東福寺(Toufuku-ji Temple)

東福寺は、草加宿の祖・大川図書が創建した寺です。正式には「松寿山不動院東福寺」といいます。1606年(慶長11)に大川図書によって創建され、僧

賢宥(けんう)が開山したといわれています。本堂は明治年間に藁葺きから瓦葺になり、1993年(平成5)には大規模な改修が行われました。境内の墓地には大川図書の墓があります。山門、本堂外陣欄間、鐘楼は市指定文化財で、「草加八景」の一つでもあります。

●山門

山門は、表の柱間 表の柱間十尺、妻八尺五寸の桟瓦葺四脚門です。四脚門は、本柱(円柱)の前後に控柱(角柱)が四本立つことから四脚門といわれます。本柱は、礎石上に立ち、柱頭は冠木を架し、控柱は、粽(ちまき)を付して礎盤上に立っています。江戸時代の木割書によって造営されていますが、一部手法は桃山頃になった木割書「匠明」と規を一つにしています。

●本堂外陣欄間

本堂の外陣には江戸の名工・島村園哲作の三枚からなる見事な彫刻欄間があります。中央は173cmもある大きな彫刻で仏教の守護神である竜の構図です。竜は水に縁のある空想の動物で、伽藍を火難から守る願いも込められているものと思われます。

左右はやや小さく、中国の二十四孝の一部です。象と耕作しているのは大舜です。大舜の親につくす孝養に、鳥獣まで感じ、象きたりて耕作をたすけ、鳥まで草をとりて耕作の助けをしている構図です。

一方ひざまずいて天女を見上げるのは董永です。董永は家まずしくとも、親に孝養の限りを尽し、妻を迎える余裕もなく、親の死におよび身を売って葬禮を営みました。吾身を親のものとする至誠が天を通じ、天女きたりて、董永の借財をかえしても、あまりある織物を作りあげ、昇天する構図です。

●鐘楼

この鐘楼は、石積の基壇上に建ち、柱の間2.7mの方形です。絵様は立川流を基本とし、彫刻は江戸に近い関係で、当時優秀な技法が見られ、基壇に「文久二年七月再造立」(1862年)の刻銘があり時代が判明できます。この建物は当時の優秀な工匠によって造営されたと推定され、本市の文化財として貴重な寺院建築です。

●大川図書

大川図書は小田原の北条氏に仕え、土本氏を名乗っていたといいます。1590年(天正18)小田原城の落城によって浪人となり、岩槻城主太田備中守のもとで年月を送っていたようです。そして、徳川氏の天下統一の時、谷塚村に移住することになったと言われています。その後、新しい土地を求めて現・松江近辺に移り住むようになり、草加宿や東福寺の建設に尽力することになりました。」

<鐘楼>

<庚申塔>

享保10(1725)年5月。再建弘化4(1847)年10月。

案内指示標石に従って、墓地の奥に行くと、大川家墓所に大川図書墓があります。

正徳3(1713)年に草加宿の総鎮守として現在の位置に建てられました。

(説明板)

「神明神社 所在地 草加市神明町

神明神社の祭神は、天照大神で、そのほか御神霊石も祀られている。

当社は、与左衛門新田の名主吉十郎の祖先が、元和元年(一六一五)に、宅地内に小社を建立したことに始まるという。それから約百年後の正徳三年(一七一三)に、この地へ移され、草加宿の総鎮守となった。この頃から、五と十の付く日に市が生れ、大変な賑をみせたと言う。このことから、この神社の別名を「市神・新明宮」と呼ばれている。

安永六年(一七七七)に、草加宿の一丁目から三丁目までが、二丁目稲荷神社を八坂神社と改称したことから鎮守の分離が行なわれた。

また、幕末には、神職の藁美濃とその養子藁一尹が、宿の子を対象とした寺子屋を開いた。

昭和六十一年三月 草加市教育委員会」

旧鳥居礎石に几号が刻まれています。

<野口太七翁之像>

初代草加町長、野口太七翁の像があります。

脇には「國底立神碑」「太田神碑」があります。

大正15(1926)年に草加小学校西校舎として建造され、現在は草加市立歴史民俗資料館として使用されています。

国登録有形文化財(建造物)に登録されています。

(説明板)

「登録有形文化財 草加市立歴史民俗資料館(旧草加小学校西校舎)

所在地 草加市住吉一丁目十一番二十九号

かつての草加市は、一部の台地を除けば一面に豊かな水田が広がる稲作地帯でした。

しかし、昭和三十年代からの急激な都市化現象は、そこに住む人々の暮らしまで一変させ、営々と築き受け継がれてきた貴重な歴史、民俗等の文化遺産を消失させつつあります。

草加市立歴史民俗資料館は、この失われつつある郷土の文化遺産を収集、保管、展示するため、昭和五十八年十一月一日に開館しました。

この建物は、草加小学校西校舎を改築したもので、コンクリート造りの校舎としては埼玉県で一番古いものです。屋根の一部を三角形に立ち上げる意匠などが特徴で、平成二十年十月二十三日、国の登録文化財となりました。

館内には、農具、神楽面、などの民俗資料、古文書、板碑などの歴史資料、土器などの考古資料が保管、展示されています。

ここに集められた文化遺産は、いずれも私たちの祖先が長い歴史の中でつくり、育み、伝え残してくれたものです。これらを大切に保存し、長く後世の人々に伝えることは、今に生きる私たちの責務ではないでしょうか。

近年、急激に進められている地域開発や生活の変化の中で、市民の財産である自然や文化財を愛護する精神を培っていきたいものです。

平成二十一年三月 草加市教育委員会]

草加宿を開いた大川図書の屋敷にあった白蛇弁財天石碑が資料館入口脇にあります。

<館内>