「食とくらしの小さな博物館」では、味の素グループの100年にわたる歴史を知ることができます。

博物館が建つ場所は、味の素グループの創業者である二代目鈴木三郎助が大正5(1916)年に自邸を建築し、その後を継いだ三代目三郎助が暮らしました。

戦後は「味の素記念館」として社員研修などに使われたのち、2004年に現在の研修センターが建て替え完成しました。

それと同時にオープンしたのが「食とくらしの小さな博物館」です。当初は従業員向けの資料展示室として作られた施設ですが、無料で一般開放されています。

同じ建物内には、「公益財団法人 味の素食の文化センター」が運営する「食の文化ライブラリー」「食文化展示室」が併設されています。

<研修センター>

味の素グループ創業者一族邸宅の門が敷地内に保存されています。

<所在地>

「江戸切絵図」

研修センターは、「信濃飯山藩本多家下屋敷跡」に建っています。

<開館>

入館受付で入館手続きを行い、入館バッジを受け取り入館します。

開館時間 月~土曜日 午前10:00~午後5:00

休館日 日・祝日

「食の文化ライブラリー」「食文化展示室」 HP

1階に「公益財団法人 味の素食の文化センター」が運営する「食の文化ライブラリー」があります。

2階に「食文化展示室」が併設されています。

<食とくらしの小さな博物館>

(説明板)

「![]() は、時代ごとの世相や人々のくらしの雰囲気を楽しみながら、味の素グループの100年を超える歴史と、将来に向けた活動をご紹介する博物館です。創業時から、よりよい食とくらしを追求し続け、いつの時代も人と生活とともに歩んできた、その足跡・スピリットを感じていただく場として開館いたしました。」

は、時代ごとの世相や人々のくらしの雰囲気を楽しみながら、味の素グループの100年を超える歴史と、将来に向けた活動をご紹介する博物館です。創業時から、よりよい食とくらしを追求し続け、いつの時代も人と生活とともに歩んできた、その足跡・スピリットを感じていただく場として開館いたしました。」

「食とくらしの小さな博物館」館内の動画・写真撮影について

<パンフレット>

<展示>

展示は、うま味調味料「味の素」が誕生した明治後期から現在までを4つの時代に区切り、日本の食生活の変遷が紹介されています。

各時代の食卓風景も立体的に展示されています。

(説明板)

「食とくらしの100年

味の素グループ100年の歩みは、よりよい食とくらしの創造にむけた歴史です。そこには、創業時から現在まで受け継がれてきた味の素DNAともいうべき想いが息づいています。このゾーンでは、1900年から現在までを4つの時代に区分し、社会や世相の流れとともに味の素グループの歩みをたどりながら、それぞれの時代の食卓風景とその移り変わりをご紹介いたします。

①「味の素」誕生ものがたり

味の素(株)の黎明期を発明者・創業者たちの足跡をたどりながらご紹介する映像を上映しています。(約6分)

②社会と歩んだ一世紀

それぞれの時代を映し出すモノや写真と重ね合わせながら、味の素グループ100年の歴史を商品、広告とともにたどっていただけます。

③くらしと食卓

時代を象徴する食卓風景を立体再現し、懐かしい食と生活の姿とその変遷をふり返っていただけます。

④くらしと食卓~今、そしてこらから~

未来に向けた食生活のトレンドをご覧いただいたり、あなた自身の現在の食生活診断をお楽しみいただけます。」

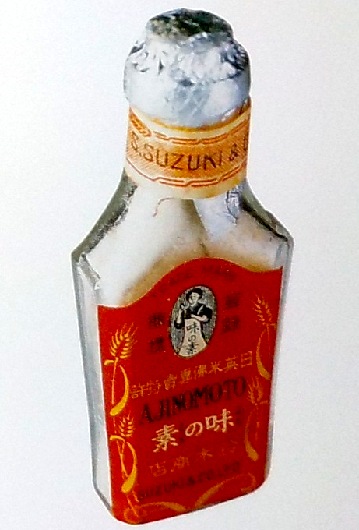

「味の素」の開発は、明治41(1908)年に東京帝国大学の池田菊苗博士が、昆布から抽出した「うま味」の成分がグルタミン酸ナトリウムであることを発見したところから始まります。翌年には、池田博士の知人だった二代鈴木三郎助がグルタミン酸ナトリウムを使った「味の素」の事業化に乗り出しました。

(参考)

「池田菊苗」(国会図書館「近代日本人の肖像」)

元治元年9月8日~昭和11年5月3日(1864年10月8日~1936年5月3日)

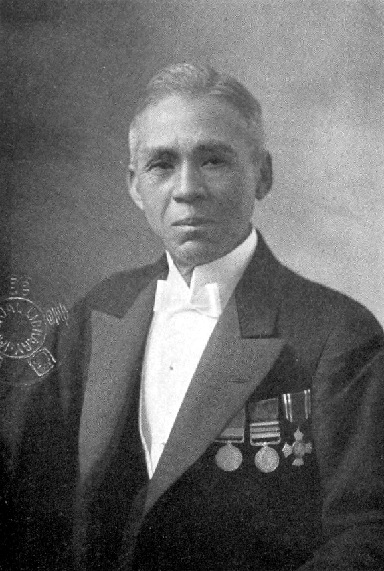

「鈴木三郎助(二代)」(国会図書館「近代日本人の肖像」)

慶応3年12月27日~昭和6年3月29日(1868年1月21日~1931年3月29日)