○ 旧中山道は種子屋街道

○ 種子屋街道(大正大学南門広場)

○ すがも鴨台観音堂

○ 旧中山道はタネ屋街道

○ 巣鴨の種子屋

○ 滝野川三軒家

○ 現在の種子屋

○ 滝野川馬頭観音

○ 瀧野川ニンジンとゴボウ

○ 滝野川ごぼう栽培中(滝野川八幡神社)

江戸時代から戦前まで、豊島区巣鴨から北上し滝野川三軒家(現:北区滝野川六丁目)と板橋区清水町に続く旧中山道は

「種子屋通り」と呼ばれ、多くの種子問屋や販売店が立ち並ぶ街でした。

「滝野川ゴボウ」や「滝野川ニンジン」など地域の名を冠した多くの伝統野菜の品種がありました。

旧中山道に面した大正大学南門広場で、「種子屋街道」の歴史や文化を紹介しています。

<種子地蔵>

令和4(2022)年5月14日に「種子地蔵」の開眼式が行われています。

植木鉢を持っているお地蔵さんはここだけでしょう。

<種子屋街道>

<日本農業を支えた種子屋街道>

中山道に面して、パネル「日本農業を支えた種子屋街道」が設置されています。

中山道の種子屋は日本農業の発展を下支えしていました。

「教訓滑稽魂膽夢輔譚」(一筆庵主人 英泉)の挿絵も掲示されています。

(説明板)

「日本農業を支えた種子屋街道

大正大学南門の前を走る道路は、江戸時代初期に建設された中山道です。日本橋から約6kmに位置するこの地域は、江戸への

野菜の供給地として知られていました。江戸時代半ば以降、庚申塚から板橋宿へと続くこの街道沿いに、野菜の種子を通行人等に販売する種子屋(たねや)が店を構えるようなります。

近代に入り、農業生産が飛躍的に高まると、種子屋は経営規模を拡大していきます。また交通・通信機関を利用して、国内外から良質な種子を仕入れて広く販売する卸売業者へと成長します。やがて西巣鴨・

滝野川には日本有数の種子屋が軒を連ね、「種子屋通り」と呼ばれるようになりました。

このように、中山道の種子屋は日本農業の発展を下支えしていました。

2022年3月 大正大学 協力:豊島区立郷土資料館」

<「中山道の種子屋」「江戸東京野菜」>

東屋に設置されているパネル「中山道の種子屋」と「江戸東京野菜」です。

(パネル)

「中山道の種子屋

種子屋とは、農作物の種子を生産し、販売する商店のことです。江戸時代の半ば以降、この地域に種子屋が集まるようになります。当初は、農家が

付近の畑で採種した野菜の種子を通行人等に販売していましたが、やがて品種改良や品質管理ノ優れた技術を持つ農業指導者たちが専門の種子販売業を始めるようになりました。

明治・大正期には、種子屋は郊外の農家に採種を委託して経営規模を拡大する一方、鉄道や郵便などを駆使して、全国各地から優良な種子を集め販売する卸売業者となります。大正5(1916)

年には、中山道の種子屋が中心となって東京種子同業組合が発足し、江戸東京野菜のブランド化を図り、商品の信頼性を高めました。」

(パネル)

「江戸東京野菜

江戸の北郊にあたる豊島郡(後の北豊島郡)では、それぞれの土地条件にあった個性的な野菜が生産されていました。武蔵野台地の東端では根菜・果菜類が、荒川沿岸の低湿地では葉茎菜類が盛んに栽培され、江戸の台所を支えていました。江戸時代の中頃になると、練馬大根・滝野川人参・滝野川牛蒡などが、この地域の特産品として好評を博すようになります。」

南門広場の奥に、「すがも鴨台観音堂」があります。

大正大学が平成25(2013)年5月に建立しています。

真性寺にJA東京グループが設置した説明板「江戸・東京の農業 旧中山道はタネ屋街道」があります。

(説明板)

「江戸・東京の農業 旧中山道はタネ屋街道

旧中山道を通る旅人の中には弁当を食べるため、街道沿いの農家に立ち寄り、縁側を使わせてもらう人などもいました。

旅人は、農家の庭先や土間で見慣れない野菜を見かけると、国元で栽培しようと、タネを欲しがる人も多く、やがては農家の副業としてタネを販売するようになりました。その後、江戸・東京が生んだ滝野川ゴボウ、滝野川ニンジンなど優れた野菜が出現するとタネを扱う専門店ができ、明治の中期には巣鴨のとげぬき地蔵から板橋区清水町にいたる約6kmの間にタネ屋問屋が9戸、小売店が20戸も立ち並びさながら、タネ屋街道になっていました。

寛永20年(1643)の代官所に申告した書き付けに、長野県諏訪からきたタネの行商人が複本種苗店(豊島区西巣鴨)に仕入れにきた模様が記されています。

馬12〜3頭をひいてタネを仕入れ、帰り道「萬種物」の旗を立てて街道のタネ問屋に卸していったり、農家に販売して歩くなど、さながら富山の薬売りと同じようにタネも行商により商われていました。

平成9年度JA東京グループ

農業協同組合法施行五十周年記念事業

東京都種苗会」

巣鴨地蔵通りに説明板「巣鴨の種子屋」があります。

(説明板)

「中山道の旅人は、弁当を食べるために街道沿いの農家の縁側を借りることもあったそうです。そんな折、農家の庭先で見慣れない野菜を見つけて、種子を欲しがる人が多

くあったため、農家は副業として種子を販売するようになったといいます。その後、江戸では滝野川ゴボウ、滝野川ニンジンなど優れたブランド野菜を生み出しますが、

それに伴い、種子の専門店ができ、明治中期には巣鴨から北区滝野川にかけて種子問屋が立ち並ぶ街道となっていました。」

滝野川の種子屋の元祖は、「榎本孫八」「越部半右衛門」「榎本重左衛門」の三軒で、旧住所地の字「三軒家」の由来となっています。

この三軒を中心に、中山道には多くの種子屋がありました。

「江戸切絵図」

江戸切絵図に、中山道沿いの庚申塚の北に「滝ノ川三軒家」の記載が見えます。

旧中山道の西巣鴨と滝野川に、東京種苗と日本農林社、滝野川種苗(解体)の三軒の種子屋の建物があります。

○東京種苗 豊島区西巣鴨3-19-2 豊島区文化財

榎本留吉商店(のち東京種苗)は弘化元(1844)年に開業しました。

初代の榎本留吉は、三軒家のうちの「榎本重左衛門」の三男で、分家して種子屋となりました。

「カネト」の屋号で約160年間にわたり野菜種子の卸問屋を営みました。

建物は、明治初期に建てられたもので、現在は利用されていません。

入口のガラス戸には「農産種子生産卸 東京種苗株式会社」とあります。

○日本農林社 北区滝野川6-6-5

日本農林社は嘉永5(1852)年に丸政・鈴木政五郎商店として創業した種子屋です。

2022年3月に案内板が設置されています。

「種子屋街道のあゆみ

慶長年間(17世紀初頭) 中山道が整備され、板橋宿が設置される

明暦 3(1657)年 巣鴨庚申塚の庚申塔が造立される

滝野川三軒家(榎本孫八・越部半右衛門・榎本重左衛門)が種子屋を始める

弘化元(1844)年 榎本留吉商店(のち東京種苗)が開業する

嘉永 5(1852)年 丸政・鈴木政五郎商店(現在の日本農林社)が開業する

明治18(1885)年 日本鉄道品川線(現在の埼京線)が開通し、板橋駅が設置される

明治36(1903)年 日本鉄道豊島線(現在の山手線)が開通し、巣鴨駅が設置される

明治44(1911)年 王子電気軌道(現在の東京さくらトラム)が開通し、庚申塚停車場が設置される

大正 5(1916)年 滝野川の種子屋が中心となり、東京種子同業組合が発足する

大正 9(1920)年 帝国種苗殖産株式会社(日本最大の種苗会社)が開業する

大正15(1926)年 大正大学が開校する

昭和 7(1932)年 豊島区が誕生する」

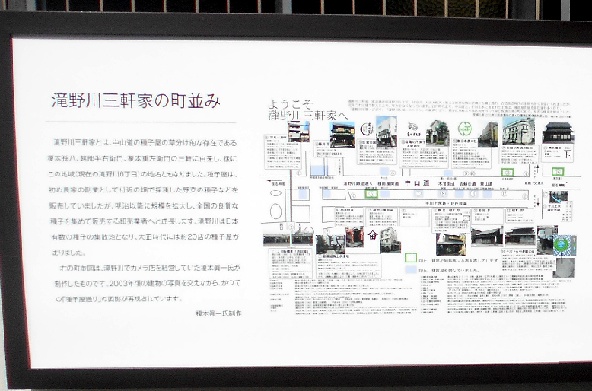

「滝野川三軒家の町並み

滝野川三軒家とは、中山道の種子屋の草分的な存在である榎本孫八・越部半右衛門・榎本重左衛門の三軒に由来し、後にこの地域(現在の滝野川6丁目)の地名ともなりました。種子屋は、初め農家の副業として付近の畑で採種した野菜の種子などを販売していましたが、明治以降に規模を拡大し、全国の良質な種子を集めて販売する卸売業者へと成長します。滝野川は日本有数の種子の集散地となり、大正時代には約20店の種子屋がありました。

右の町並図は、滝野川でカメラ店を経営していた榎本眞一氏が制作したものです。2003年頃の建物の写真を交えながら、かつての「種子屋通り」の面影が再現されています。 榎本眞一氏制作」

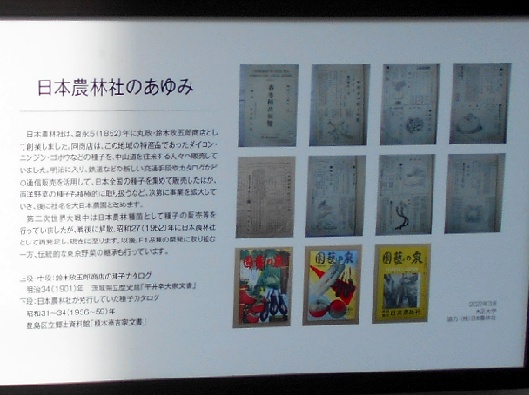

「日本農林社のあゆみ

日本農林社は、嘉永5年(1852)年に丸政・鈴木政五郎商店として創業しました。同商店は、この地域の特産品であったダイコン・ニンジン・ゴボウなどの種子を、中山道を往来する人々へ販売していました。明治に入り、鉄道などの新しい交通手段やカタログなどの通信販売を活用して、日本全国の種子を集めて販売したほか、西洋野菜の種子も積極的に取り扱うなど、次第に事業を拡大していき、後に社名を大日本農園と改めます。

第二次世界大戦中は日本農林種苗として種子の販売等を行っていましたが、戦後に解散、昭和27年(1952)年に日本農林社として再発足し、現在に至ります。以降、F1品種の開発に取り組む一方、伝統的な東京野菜の継承も行っています。」

○瀧野川種苗 北区滝野川6-61-14

長期休業していますが、リニューアルオープン準備中のようです(求人情報より)。

2023年5月に廃業。跡地は集合住宅です。

マンションの一画に小堂がり、「馬頭観世音」の文字塔が祀られています。

江戸時代の中山道の馬捨て場に、明治時代に馬頭観音が建立されています。

北区滝野川西区民センターに、中山道に面して「江戸・東京の農業 瀧野川ニンジンとゴボウ」説明板があります。

(説明文)

「江戸・東京の農業 瀧野川ニンジンとゴボウ

この地域は深い黒土に覆われているため、長い根のゴボウ・ニンジンの生育に適していました。「北区の風土記」に「滝野川の地域は、武蔵野台地の一部で、水田が乏しく、畑地ばかりなので、米の代わりに野菜をつくって江戸に出荷していた。」とあり、とくに、ニンジンとゴボウは篤農家の努力で優秀な品種が作られ、江戸の人々に歓迎されました。

滝野川ニンジンは他のニンジンに比べて収穫時期が遅く根が長い品種で、長さは1メートルにも及びました。濃い赤紅色で、香りが強く肉質がしまっているのが特色で、関西の「金時ニンジン」と並んで関東地方では、享保年間(1716〜36)から昭和20年頃まで、約200年間にわたり栽培されました。

また、滝野川ゴボウは、元禄年間(1688〜1704)に北豊島郡滝野川の鈴木源吾によって栽培が始まり、根の長さが1メートルもある大長ゴボウで品質が良く人気がありました。

平成9年度JA東京グループ

農業協同組合法施行五十周年記念事業」

社務所は終戦直前まで、滝野川三軒家の種子問屋が中心となっていた東京種子同業組合の会合場所として利用され、

滝野川ごぼうや人参、練馬大根の種子の価格を決めていました。

現在、滝野川ゴボウの復活栽培が行われています。

<滝野川ごぼう栽培中>

<蟲柱 胡蝶しのぶ産土神>

『鬼滅の刃』の鬼殺隊蟲柱の胡蝶しのぶは、東京府北豊島郡滝野川村出身です。

「蟲柱 胡蝶しのぶ産土神」が令和3(2021)年4月に設置されています。

「この柱は胡蝶しのぶの背丈(一五一センチ)になっています。」

<八幡神社>

(説明板)

「八幡神社

北区滝野川五ー二六ー一五

八幡神社は旧滝野川村の鎮守で、地元では滝野川八幡と称されることもあるようです。神社の祭神は品陀和気命(応神天皇)で、創建は建仁二年(一二○二)ともいわれていますが、詳細は不明です。社殿の裏手からは縄文時代後期の住居址が発見されており、社地は考古学的にも貴重な遺跡に立地しています。神仏分離以前は石神井川畔にある金剛寺が別当寺でした。明治初年には大塚の天祖神社神職が祠掌を兼務していたようです。

現在の本殿は明治十七年(一八八四)に改築されており、拝殿は大正十一年(一九二二)に修築されています。本殿に向かって右には神楽殿が左には社務所が配置されています。境内には、富士・榛名・稲荷の三つの末社があります。このうち、特に榛名社については、村民が農耕時の降雨を願い上州の榛名山より勧請したもののようです。

神社の社務所は終戦直後まで、旧中山道に面した滝野川三軒家の種子問屋が中心となっていた東京種子同業組合の会合場所として利用されました。組合ではここで野菜の種子相場(生産者からの引取価格)の協定をしたり、東京府農事試験場に試作を依頼していた原種審査会の表彰などを行いました。

平成十四年三月 東京都北区教育委員会」

<北参道>

狛犬の目が金色です。

<天水桶>

天水桶は川口産の鋳物です。

「武州川口町 石原製」「大正拾二年六月吉日」

<拝殿/本殿>

本殿は明治17(1884)年に改築、拝殿は大正11(1922)年に修築されています。

<境内社>

富士神社・稲荷神社・榛名神社の三柱を祀っています。

<社務所>