○ 葵坂/溜池洗堰

○ 愛宕下藪小路/愛宕下通り

○ 虎ノ門遺址

○ 新聞創刊の地

○ ぼく、トラのもん。

○ Our New World (Toranomon)

○ 栄閑院 別頁

○ 興昭院 別頁

○ 虎ノ門金刀比羅宮 別頁

○ 江戸見坂 別頁

・中国同盟会発祥の地

・東京経済大学発祥の地

○ 汐見坂 別頁

○ 霊南坂 別頁

○ オークラ庭園 別頁

○ 大倉集古館 別頁

○ オークラ東京ロビー 別頁

○ 西久保八幡神社 別頁

<葵坂>

移転前の虎の門病院から特許庁へ抜ける環二通りに、江戸名所の葵坂がありました。

坂の上の番所で葵を栽培していたことが坂名の由来です。

坂の北側には溜池から音をたてて流れ出る水の落ち口、洗堰があり、「どんどん」と呼ばれました。

溜池の埋め立て工事(明治21年3月〜明治22年1月)で葵坂の土が削られ、葵坂は消えました。

溜池は、江戸城の外堀を兼ね、江戸の飲料水を確保するため堰を設けて造られた人造池で、

溜池上水の水源として利用されました。

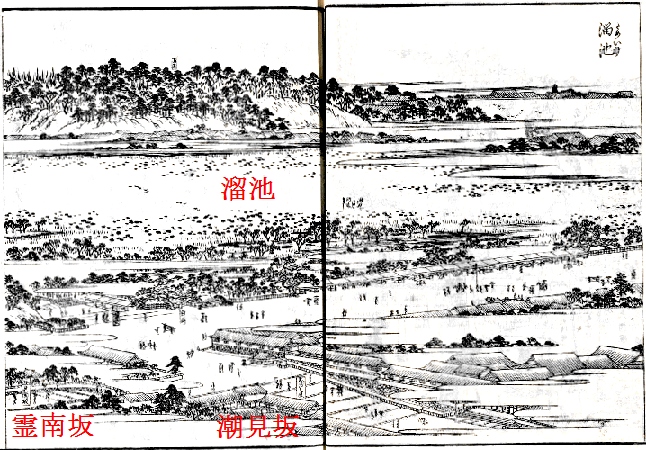

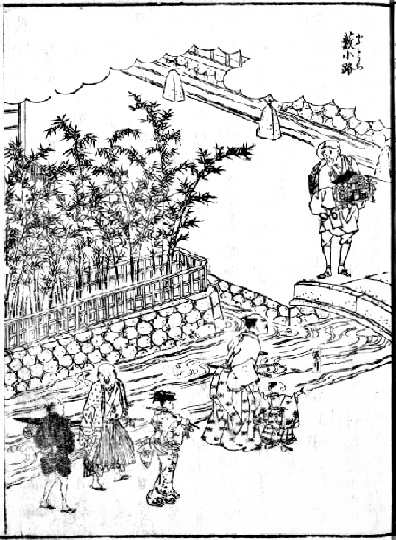

「江戸名所図会 溜池」

本文に「溜池 赤坂御門の外より山王宮の麓を東南へめぐる

昔神田玉川の両上水いまだ江城の御もとへ引せ給はざりし其以前は此池水を上水に用いられしとなり」とあります。

挿絵の手前に「潮見坂」、左に「霊南坂」が見えます。

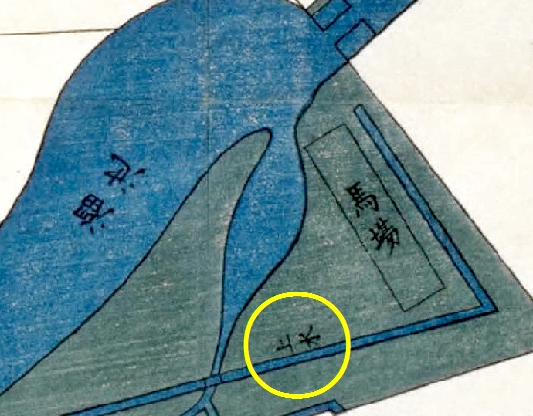

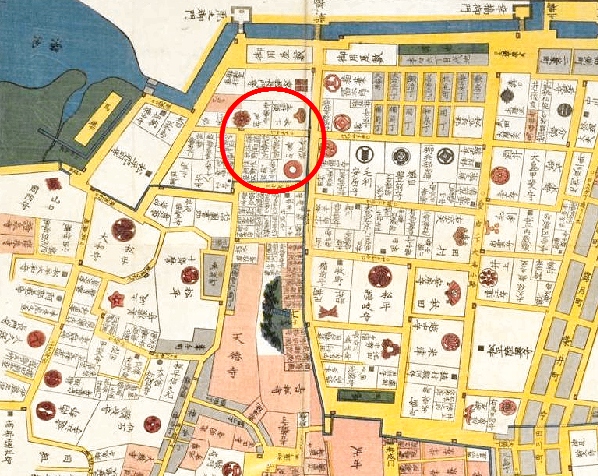

「江戸切絵図」

「葵坂」と「溜池」、「金毘羅」が描かれています。

南に行くと「江戸見坂」があります。

玉川上水の開削により溜池上水の利用度は減り、溜池の埋め立てが始まります。

溜池を埋め立てて「馬場」が造られました。

「上水」の記載があります。

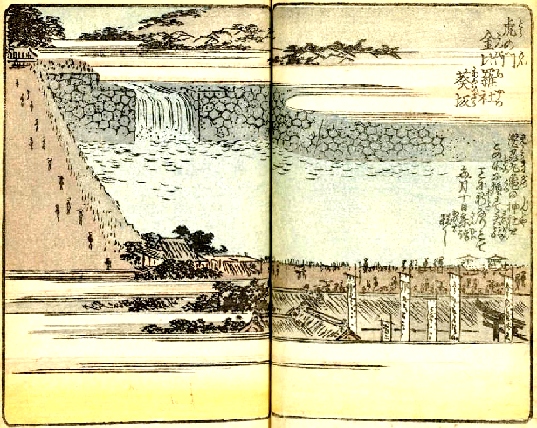

「絵本江戸土産 虎の門金比羅社葵坂」(広重)

挿絵には「讃州丸亀の神社をこの所に摸して霊験ことに新なりとて毎月十日参詣夥し」とあります。

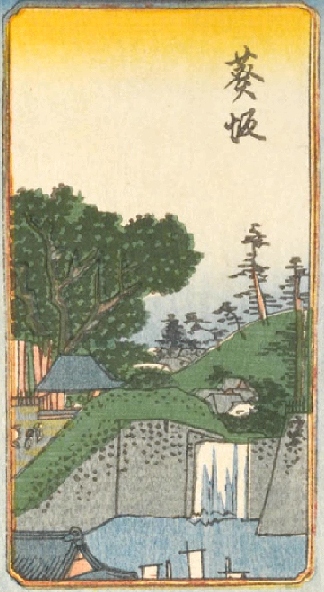

「名所江戸百景 虎の門外あふひ坂」(広重)

星空に三日月と雁、堰を落ちる水、榎の巨木のシルエットと葵坂が描かれています。

寒行裸参りの職人が持つ長提灯に「金比羅大権現」とあり、画面の右手前にあるはずの金比羅宮から出てきたところです。

葵坂には「二八そば」と「太平しっぽく」の暖かい食べ物の屋台が描かれています。

「江戸名所道戯尽二十九 虎の御門外の景」(歌川広景)

落下した凧と糸が侍に絡まっています。

「江戸名所百人美女 葵坂」(豊国、国久)

こま絵に榎の大樹と葵坂が描かれ、画面下には金毘羅大権現の幟旗が3本見えます。

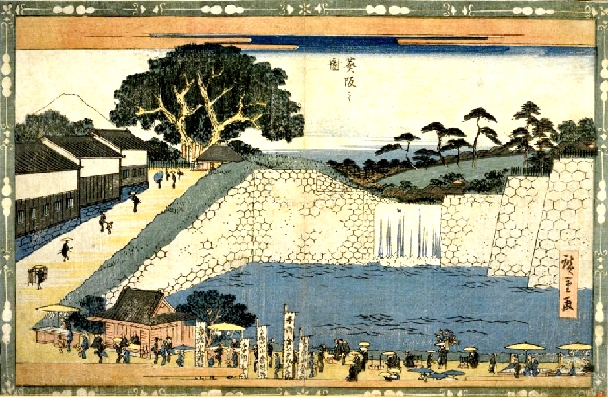

「東都坂尽 葵阪之図 (広重)

富士山まで描きこまれています。

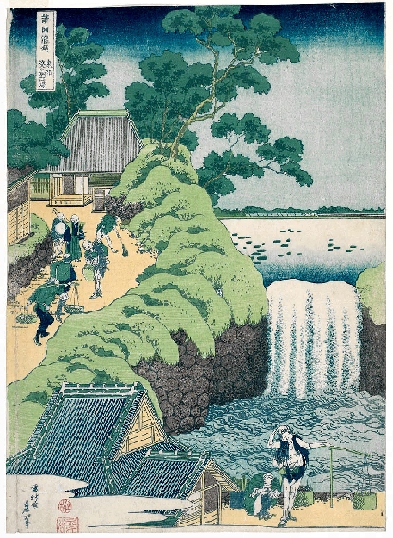

「諸国瀧廻 東都葵ヶ岡の滝」(葛飾北斎 ボストン美術館蔵)

葛飾北斎が葵坂と滝を描いています。

「江戸名勝図会 虎の門」(二代広重)

邸内の金毘羅権現の鳥居が見えます。

「三十六花撰 東都あふひ坂葵」(二代広重)

「葵坂」(井上安治)

井上安治が葵坂を描いています。

藪小路は、「江戸名所図会」や「名所江戸百景」にも描かれる江戸の名所として知られていました。

現在の西新橋交番前交差点から虎ノ門二丁目西交差点に至る道です。

<細川家屋敷→加藤家屋敷>

藪小路と愛宕下通りの交差には、細川忠興が隠居後、三斎と号して構えた屋敷がありました。

細川家は、忠興の子、忠利の時代に加藤忠広(清正の子)の改易後に肥後熊本に転封、明治維新まで続きました。

細川忠興(三斎)の屋敷の北東の裏手には、桜川に沿って20間(約40m)の竹藪がありました。

屋敷の表門の通りは、「三斎小路」と呼ばれ、裏手の通りは「藪小路」と呼ばれました。

「三斎小路」は細川忠興の茶人としての「三斎」に由来します。

「藪小路」の由来は、秘蔵の鷹が死んだ竹藪を切らずに残したためとも、「藪金神」がなまったなど諸説あります。

細川家の屋敷は、正徳4(1714)年から近江水口藩加藤家の上屋敷となりますが、竹薮はそのまま残されました。

表門の通りは「三斎小路」、裏手の通りは「藪小路」と引き続き呼ばれました。

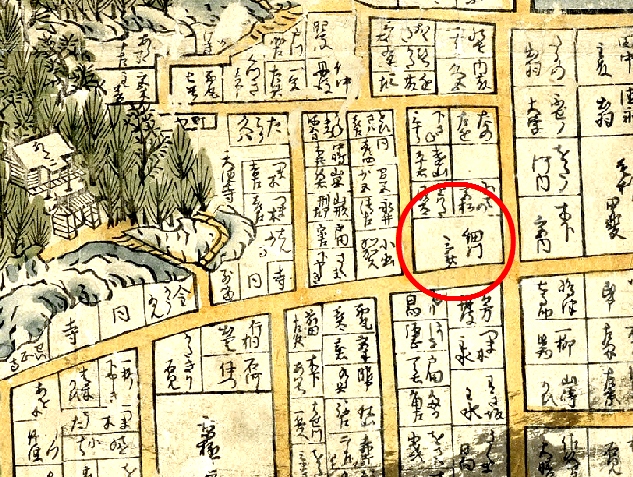

「武州豊嶋郡江戸庄図」(寛永9(1632)年頃)

「細川三斎」の屋敷が記載されています。

この江戸庄図は、「細川三斎」が存命中に発行されています。

「江戸切絵図 桜川と愛宕下通り」

桜川が溜池を水源として流れ、三斉小路に沿った後、愛宕下通りで南に流れを変えています。

三斉小路には「加藤越中守」屋敷の正門があり、屋敷の裏の小路が「藪小路」です。

愛宕下通りから東は、「佐久間小路」です。

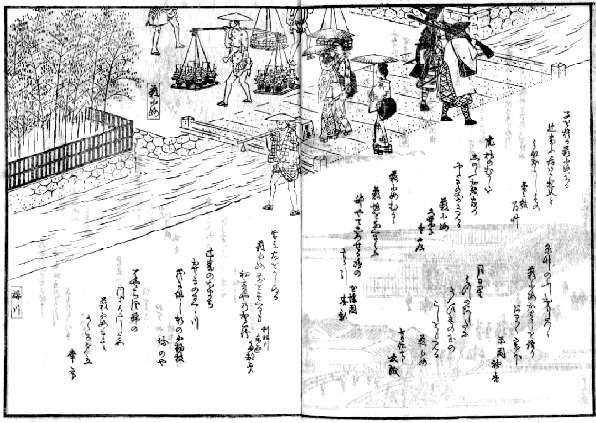

「江戸名所図会 藪小路」

桜川に架かっているのは北桜橋で、桜川に沿った道が愛宕下通りです。

桜川に沿って、竹藪が描かれています。

挿絵の北桜橋から左上へ向かう道が藪小路です。

「狂歌江都名所図会 桜川 藪小路」(広重画)

「桜川」「藪小路」が描かれています。

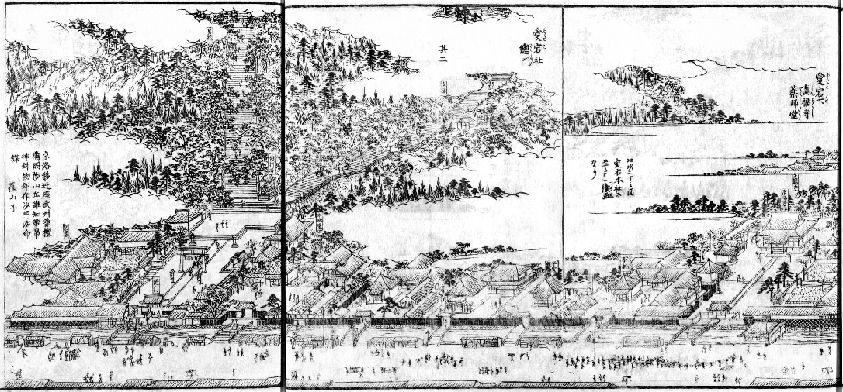

「江戸名所図会 愛宕下 真福寺薬師堂」「江戸名所図会 愛宕社総門」

藪小路から南の、真福寺山門から愛宕社総門までの愛宕下通りと桜川です。2つの挿絵を合成しています。

真福寺山門脇に桜川をまたいで辻番所が建っています。

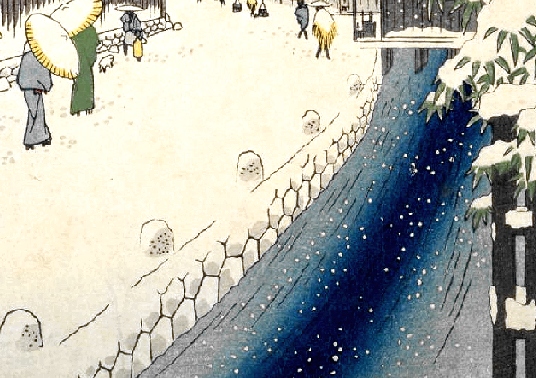

「名所江戸百景 愛宕下藪小路」(広重)

愛宕下通りが描かれています。

右手の桜川にせり出している竹藪が加藤越中守上屋敷の裏手となります。

正面奥の右手に真福寺山門の赤い門が見えます。その先は増上寺へと続きます。

藪小路は、描かれている絵の手前を右へ行く道で(現:虎の門一丁目)、藪小路自体は描かれていません。

桜川には石垣がきれいに積まれています。また標石が並んでいます。

川柳「どぶ端に何のためだかどかり石」江戸ッ子も気になっていたようです。

江戸名所図会の藪小路の下水にも標石が並んでいます。

<桜川の石橋>

芝増上寺霊廟旧御成門前の桜川の石橋(江戸時代)が日比谷公園に移築・保存されています。

(説明板)

「石橋

この石橋は、芝増上寺霊廟の旧御成門前桜川にかけてあった石橋の一つで、市区改正(現在の都市計画事業)の道路構築の時、ここに移したと伝えられています。

素朴なうちにも力強く、江戸時代の彫りの深さを漂わせています。」

<虎ノ門大坂屋砂場> 港区虎ノ門1-10-6 こちらで記載

「虎ノ門大坂屋砂場」の南側の道路が「藪小路」です。

砂場は明治5(1872)年創業、国登録有形文化財及び東京都の登録有形文化財(建造物)となっています。

都道「愛宕下通り」の拡幅工事に伴い、曳家により3メートルほど西へ移動し、2022年3月7日より営業再開しています。

虎ノ門交差点の脇に御影石の台座の上に、小さな虎のブロンズ像が鎮座しています。

(碑文)

「此地ハ往昔の虎門の旧蹟なり乃ち慶長年間江戸城増築の砌りの内外廓三十六門の一にして嵎を負ふて八荒に慴伏する 此門乃名は全國に顕赫たりしに滄葉變して往時を偲ふ 一片の石すらこゝに止めす因って地元有志旧史を按して茲に斯石を鎮めて永く史蹟保存の意を表すと云ふ

昭和廿七年九月 町名改称三週年ニ膺りて 虎ノ門會」

(碑陰)

「昭和廿七年九月建之

虎ノ門遺跡

虎ノ門會」

【福祉新聞より引用】

「港区虎ノ門一丁目交差点の横断歩道脇に小さいながら迫力ある虎のブロンズ像が鎮座している。御影石の立派な石の台座に乗せられており、碑文によると、1952(昭和27)年9月、町の名前が今入町から虎ノ門に改称されて3周年になったのを記念して地元町内会の「虎ノ門会」が建てた。

虎ノ門の由来は、江戸城にあった36の門のうち、「寅」の方角の門だったことによる。江戸時代には立派な渡櫓がある門だった。1923(大正12)年の関東大震災による火災とその後、2度にわたる区画整理が実施され大通りができ、太平洋戦争による空襲で再び町が焼けたことから、堀も虎ノ門そのものも、今はない。戦後、復興を成し遂げた虎ノ門会の人々が「往時を偲ぶ一片の石」として石碑を建て、石碑の上に石造りの虎を置いた。

虎ノ門会の河村守康会長によると、たびたび耳などが壊されたため、やむなく骨董店で銅製の虎を見つけ、2代目として設置したという。作者の名は不明だが、名品かもしれない。「いたずらは許さん」の風情で鋭い牙をむいている。(若)」

虎の門三井ビル(新名称:虎ノ門ダイビルイースト)の虎の門交差点側の横に、「新聞創刊の地」碑があります。

(碑文)

「新聞創刊の地

洋学者子安峻らが 当時虎の門外琴平町一番地の旧武家長屋に わが国初の本格的な大衆啓発紙読売新聞を創刊したのは

明治七年(一八七四年)十一月二日である

江戸時代の情報伝達形式であった「読売瓦版」から名をとって題号とし 漢字にふりがなを施した平易な新聞として出発した 創刊のころ漢字教育を与えられていなかった市民から 町名番地にちなんで「千里を走る虎の門 ことにひらがなは一番なり」と歓迎された

維新後の東京に発祥した開明的な大衆紙から 今日に至るまで 題号を変えず全国紙に発展したのは わが国新聞史上類例のないことである

昭和四十九年十一月 東京都港区教育委員会」

虎ノ門ヒルズ駅に直結した虎ノ門ヒルズアトリウムに、

「ぼく、トラのもん。」(Hello, I'm TORANOMON.)が立っています。

虎ノ門ヒルズ駅の改札内に、ステンドグラス「Our New World(Toranomon)」(清川あさみ)が設置されています。

(説明板)

「Our New World (Toranomon)

2023 清川あさみ

都市とは、そこを行き交う人々の記憶が堆積することで立ち上がります。本作では、私が訪れた世界中の都市の風景を集めることで、誰も見たことのない新しい都市のイメージをつくりました。

各都市の風景にはさまざまな形状のガラスや色のレイヤーが重ねられ、固有の視覚効果が加えられています。変換された無数のイメージ群からは、それぞれの都市の歴史や文化の多様性とその重なりが浮かび上がってきます。

わたしたちは無数の場所と時間をコラージュした都市のイメージから、今の自分をかたちづくる過去の記憶を再発見することでしょう。そしてそれは同時に、明日への想像を刺激する触媒でもあるはずです。

多様なきらめきを湛えたガラスたちは、虎ノ門に集う人々の生活を彩り、明日への希望とエネルギーを増幅します。過去から未来までが織り込まれた、どこにもない都市。この懐かしくも新しい都市の風景が、虎ノ門という情報の拠点をより一層、輝かせることを祈って。

協賛 森ビル株式会社 公益財団法人メトロ文化財団」