○ 鶴ヶ曽根下久伊豆神社

○ 宝幢寺

○ 虚空蔵堂

○ 医薬寺

○ 鶴ヶ曽根上久伊豆神社

○ 八潮排水機場

○ 八潮市ふれあい農産物直売所

天文3(1534)年に創建した宝幢寺の境内社として、鶴ヶ曽根上久伊豆神社の分霊を勧請して創建したといいます。

(説明板)

「市指定無形民俗文化財 鶴ヶ曽根下久伊豆神社のまつり

指定 平成十二年三月二十八日

所在地 八潮市大字鶴ヶ曽根一八二一番地

鶴ヶ曽根は、利根川(中川)右岸の自然堤防上に集落が発展し、古代条理の遺構地と目され、崎西荘の産土神の久伊豆神を祭祀する。鶴ヶ曽根には、文保年間(一三一七〜一九)の板碑を初めとし、多数の板碑が現存、また至徳四年(一三八七)頃には鶴ヶ曽根河関がおかれていた場所でもある。鶴ヶ曽根のムラ組は、上・下に分かれ、それぞれに久伊豆神社を祀る。下の久伊豆神社の勧請は不詳。祭神は大己貴命。久伊豆神社は、天文三年(一五三四)開山の宝幢寺(真言宗)の守護神であったが、明治元年(一八六八)神仏分離令により独立、下組の神社となる。明治十二年(一八七九)頃の社殿は間口二間・奥行き二間半、拝殿間口三間・奥行き二間、境内に稲荷社を祭祀していた。明治四十二年(一九〇九)合社令により村社久伊豆神社へ合社したが、その後、下組に不幸が続発したため、大正期に久伊豆神社を再勧請し、現在に至る。

埼玉県選択無形文化財 弓ぶち

毎年一月二十日に行われる弓ぶちは、一年間の吉凶を占うお歩射行事で、市指定の外に県指定選択民俗文化財「八潮市のオビシャ」として選定される。弓ぶちの祭礼の準備は、神社境内にて祭り組に別れ、弓矢や的が作られる。往時は、各組の宿において準備をしたと伝える。弓矢や的は神饌とともに神前に供え、祭式が執り行われる。下の久伊豆神社の祭り組は、四軒組(四軒在家)・八軒組(八軒在家)・鈴組・谷中組があり、祭礼のおりに各組の宮帳を作成して、新旧当番のトワタシ(頭渡し)を行う。その後、公民館にて直会を開く。直会の後、各組ごとの鬼の絵や「鬼」と書いた的を立て、的に矢を射り、当たり具合でその年の吉凶を占う。曾ては各組の宿にて大盤振舞いのもてなしをしたと伝える。

蛇捩り

毎年四月二十日に行われる蛇捩りは、神社境内において藁蛇を作り、ムラ入り口において悪童や悪疫などがムラへ入り込むのを防ぐツジギリ(辻切り)行事である。下組では、各自が藁を持ち寄り、イチョウの木において、蛇の胴体を編み上げ、頭と結合させる。特に下組では、この日をネーマヅクリ(苗間作り)のタネマキショウガツ(種蒔き正月)と呼んで、藁蛇とお神酒などを神前に供えて稲苗の生育及び五穀豊穣を祈願してから、直会を催す。その後、祭礼参加者全員で藁蛇を持ち、下妻街道沿いのムラクチ(村口)愛宕社跡までジャドウチュウ(蛇道中)をする。そしてナラの木に藁蛇を絡ませて、下を通る人達に睨みが利くように祀る。またそれとは別に、下妻道の小作田境と中川堤の二丁目境に青竹二本に注連縄を張り、ツジギリ(辻切り)をする。藁蛇祭祀は、八潮地方で広く行われてきた行事であったが、簡素化され行われなくなった行事の中で、下組の藁蛇は大きく見ごたえがあり、古い祭礼形態を良く伝える。

平成十三年三月 八潮市教育委員会」

運奉山宝幢寺と号します。西新井組中川通四箇領八十八箇所68番、武蔵国三十三ヶ所霊場20番です。

参道途中の左手に、下久伊豆神社があります。

(説明板)

「宝憧寺

所在地 八潮市大字鶴ヶ曽根一八一九

宝憧寺は真言宗の寺で、天文三年(一五三四)に宥慶上人の開山といわれ、本尊として不動明王を安置する。本堂には観音像や大師像などの仏像二十余体と、歴代上人の位牌が安置されている。元禄十年(一六九七)に発願された東部武蔵三十三か所の二十番札所となっている。

また、境内西側には、天保十二年(一八四一)に発願し組織された新四国八十八か所の六十六番札所の大師堂がある。この堂は天保十二年創建の六角堂で、堂内には、天保期の木彫の大師像が安置されている。

寺の西側には下妻道が走り、かってはここに二層の鐘楼堂の山門があったが、第二次世界大戦中の昭和十八年に、鐘は戦時供出され、鐘楼堂は壊された。

境内には、樹齢三百年といわれる槙や百日紅などがあり、菖蒲池はミニチュアの四国霊場を模した周遊池で、春秋の彼岸には参詣者の目を楽しませてくれる。

昭和六十一年三月 埼玉県 八潮市」

<観音菩薩像>

<馬頭観音>

<十三重棟>

<観音堂>

<南無大師遍照金剛像>

<大師堂>

天保12(1841)年に創建の大師堂には、木造の大師像が祀られています。

<札所碑>

新四国四箇領八十八ヶ所霊場

第68番宝憧寺の札所碑です。

第67番清勝院と第69番普門院への道標も兼ねています。

「是ヨリ南六十九番江〇〇

六十七番江十八丁」

<忠霊碑>

<無縁塔と馬頭観音>

無縁塔の前にポツンと馬頭観音があります。

<庭園>

<本堂>

瑠璃山医薬寺と号します。

江戸時代には、薬王寺(現在の医薬寺)が鶴ヶ曽根上久伊豆神社の別当を務めていました。

<水子地蔵尊と六地蔵>

<本堂>

<堂宇>

<大師堂など>

右の堂宇は「八十八」と弘法大師霊場札所碑があり、弘法大師像が祀られているので、大師堂でしょう。

<不動明王像/宝篋印塔>

文禄3(1594)年に中興されたと伝えられています。

(説明板)

「久伊豆神社

所在地 八潮市大字鶴ヶ曽根一九四一番地

久伊豆神社は、文禄三年(一五九四)の勧請といわれ、大己貴命を祭神とする。近世期の久伊豆神社は、鶴ヶ曽根村の鎮守として祭祀され、真言宗薬王寺が別当を務めてきた。

明治元年の神仏分離令で独立社となり、同六年に鶴ヶ曽根村の村社に指定された。当時の社殿は間口一間、奥行一間の本殿だけであったが、同二十五年本殿と拝殿が再建され、現在に至っている。

当時社境内には昔から松が多く植えられていた。明治四十年の八條唱歌に「右は久伊豆 松繁み 夏の盛りも暑からず」と歌われるほどであった。現境内の松の根からは、往時の松の大樹を偲ぶことができる。

久伊豆神社の祭礼は、一月二十日の弓ぶりと四月二十日の蛇ねじりがある。弓ぶちは、お歩射行事で、的のあたり具合で豊凶を占う的神事である。蛇ねじりは、辻切りと苗代づくりのあとの雨乞い行事である。藁で作られた長さ十メートルほどの蛇を、村北入口の中川土手の草むらに置き、降雨を祈願している。鶴ヶ曽根には久伊豆神社が二社あり、当社は上の鎮守で、下の鎮守は宝幢寺脇に勧請されている。下の蛇は下妻道の愛宕社跡の木に絡ませて、村の安穏を祈願している。

昭和六十一年三月 埼玉県 八潮市」

(説明板)

「市指定無形民俗文化財 鶴ヶ曽根下久伊豆神社のまつり

指定 平成十二年三月二十八日

所在地 八潮市大字鶴ケ曽根一九四一番地

鶴ヶ曽根は、利根川(中川)右岸の自然堤防上に集落が発展し、古代条理の遺構地と目され、崎西荘の産土神の久伊豆神を祭祀する。鶴ヶ曽根には、文保年間(一三一七〜一九)の板碑を初めとし、多数の板碑が現存、また至徳四年(一三八七)頃には鶴ヶ曽根河関がおかれていた場所でもある。鶴ヶ曽根のムラ組は、上・下に分かれ、それぞれに久伊豆神社を祀る。下の久伊豆神社の勧請は不詳。祭神は大己貴命。久伊豆神社は、天文三年(一五三四)開山の宝幢寺(真言宗)の守護神であったが、明治元年(一八六八)神仏分離令により独立、下組の神社となる。明治十二年(一八七九)頃の社殿は間口二間・奥行き二間半、拝殿間口三間・奥行き二間、境内に稲荷社を祭祀していた。明治四十二年(一九〇九)合社令により村社久伊豆神社へ合社したが、その後、下組に不幸が続発したため、大正期に久伊豆神社を再勧請し、現在に至る。

埼玉県選択無形民俗文化財 弓ぶち

選定 平成九年三月十八日

毎年一月二十日に行われる弓ぶちは、一年間の吉凶を占うお歩射行事で、市指定の外に県指定選択民俗文化財「八潮市のオビシャ」として選定される。弓ぶちの祭礼の準備は、神社境内にて祭り組に別れ、弓矢や的が作られる。往時は、各組の宿において準備をしたと伝える。弓矢や的は神饌とともに神前に供え、祭式が執り行われる。下の久伊豆神社の祭り組は、四軒組(四軒在家)・八軒組(八軒在家)・鈴組・谷中組があり、祭礼のおりに各組の宮帳を作成して、新旧当番のトワタシ(頭渡し)を行う。その後、公民館にて直会を開く。直会の後、各組ごとの鬼の絵や「鬼」と書いた的を立て、的に矢を射り、当たり具合でその年の吉凶を占う。曾ては各組の宿にて大盤振舞いのもてなしをしたと伝える。

蛇捩り

毎年四月二十日に行われる蛇捩りは、神社境内において藁蛇を作り、ムラ入り口において悪童や悪疫などがムラへ入り込むのを防ぐツジギリ(辻切り)行事である。下組では、各自が藁を持ち寄り、イチョウの木において、蛇の胴体を編み上げ、頭と結合させる。特に下組では、この日をネーマヅクリ(苗間作り)のタネマキショウガツ(種蒔き正月)と呼んで、藁蛇とお神酒などを神前に供えて稲苗の生育及び五穀豊穣を祈願してから、直会を催す。その後、祭礼参加者全員で藁蛇を持ち、下妻街道沿いのムラクチ(村口)愛宕社跡までジャドウチュウ(蛇道中)をする。そしてナラの木に藁蛇を絡ませて、下を通る人達に睨みが利くように祀る。またそれとは別に、下妻道の小作田境と中川堤の二丁目境に青竹二本に注連縄を張り、ツジギリ(辻切り)をする。藁蛇祭祀は、八潮地方で広く行われてきた行事であったが、簡素化され行われなくなった行事の中で、下組の藁蛇は大きく見ごたえがあり、古い祭礼形態を良く伝える。

平成十三年三月 八潮市教育委員会」

<社殿>

(説明板)

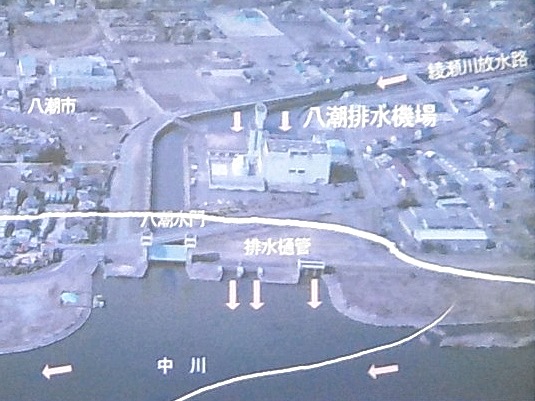

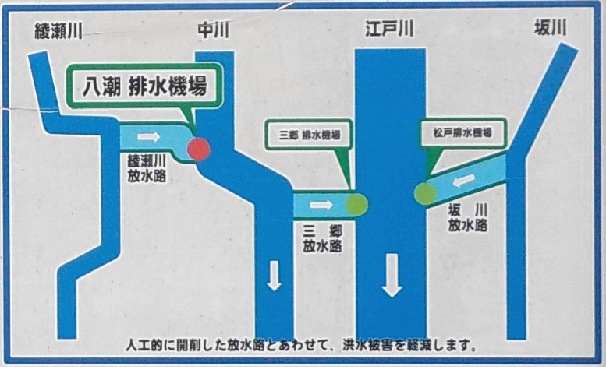

「八潮排水機場

八潮排水機場は、人工的に開削した綾瀬川放水路と中川の合流点に位置しています。古くより大きな洪水を被っている綾瀬川流域一帯の被害を軽減するため、洪水流の一部を中川に排水すること等を目的に設置されました。」