藤堂高虎は寛永4(1627)年その屋敷跡に、徳川家康を祭神とする上野東照社(後に東照宮)を創建しました。

現在は、徳川家康公、徳川吉宗公、徳川慶喜公をお祀りしています。

一説によれば「上野」の地名は、藤堂高虎の城地である伊賀上野からつけられたと言われています。

(説明板)

「東照宮略記

[祭神]

徳川家康・徳川吉宗・徳川慶喜

[縁起]

元和二年二月見舞いのため駿府城にいた藤堂高虎・天海僧正は危篤の家康公の病床に招かれ三人一処に末永く魂鎮まるところを造って欲しいと遺言されたそこで高虎の家敷地であるこの上野の山に寛永四年(一六二七年)に本宮を造営したその後将軍家光はこの建物に満足出来ず慶安四年現在の社殿を造営替えし、江戸の象徴とした。

[文化財]

唐門(左甚五郎作竜) 透堀拝殿(金色殿) 幣殿 本殿 棟札 銅灯篭 表参道大石鳥居 以上重要文化財

紅葉山鳥居(寛永三年) 石灯篭二二〇基主に(慶安四年) 水舎門(慶安四年) お化灯篭(寛永八年) 新門辰五郎水舎(明治六年) 神楽殿(明治七年勾配の美都下随一) 陣羽織(都重宝) 辻ヶ花染胴服(都重宝)」

(説明板)

「上野東照宮 國指定重要文化財 台東区上野公園九番

藤堂高虎(一五五六~一六三○)は上野山内の屋敷の中に、徳川家康を追慕し、家康を祭神とする宮祠を造った。

これが上野東照宮の創建といわれている。あるいは寛永四年(一六二七)宮祠を造営したのが創建ともいう。もとは「東照社」と称していたが、正保二年(一六四五)に宮号宣下があり、それ以後家康を祭る神社を東照宮と呼ぶようになった。

現在の社殿は、慶安四年(一六五一)、三代将軍家光が大規模に造り替えたもので、数度の修理を経ているが、ほぼ当初の姿を今に伝える。社殿の構造は、手前より拝殿、幣殿、本殿からなり、その様式を権現造りという。社殿は都内でも代表的な江戸時代初期の権現造りで、華麗荘厳を極めている。

唐門、透塀は社殿とともに構造、様式が優れており貴重であることから、参道入口の石造明神鳥居、唐門前に並ぶ銅燈籠四十八基と合わせて国の重要文化財に指定されている。

平成二十一年三月 台東区教育委員会」

<お化け石燈籠> 台東区上野公園9-86

石鳥居の傍に「お化け石燈籠」があります。

佐久間勝之が奉納した石灯籠です。

(説明板)

「お化け燈籠 台東区上野公園四番

佐久間大膳亮勝之が東照宮に寄進した石造の燈籠で、

奉寄進佐久間大膳亮平朝臣勝之

東照大権現御宝前石燈籠

寛永八年辛末孟冬十七日

と刻印し、寄進者・寄進年月を知ることができる。寛永八年(一六三一)当時、東照宮は創建して間もなく、社頭には、現存の大鳥居・銅燈籠・石燈籠などは、まだわずかしか奉納されていなかった。勝之は他にさきがけて、この燈籠を寄進したのである。

勝之は、織田信長の武将佐久間盛次の四男。母は猛将柴田勝家の姉という。信長・北条氏政・豊臣秀吉、のち徳川家康に仕え、信濃国川中島ほかで一万八千石を領した。

燈籠の大きさは、高さ六・○六メートル、笠石の周囲三・六三メートルと巨大で、その大きさゆえに「お化け燈籠」と呼ぶ。同じ勝之の寄進した京都南禅寺・名古屋熱田神宮の大燈籠とともに、日本三大燈籠に数えられる。

平成八年七月 台東区教育委員会」

<大鳥居>(国重要文化財)

寛永10(1633)年の奉納で、鳥居の左の柱に「寛永十年酉四月十七日 厩橋侍従酒井雅楽頭源朝臣忠世」

と刻まれています。

大鳥居の石材には備前の御影石が使用されており、

鳥居の右柱に「得鉅石於備前国迎茲南海運干當山」と刻まれています。

石鳥居の裏には「右石華表者七世祖考酒井忠世所奉建也 今茲蒙台命加琢磨奉再建之

享保十九年甲寅十二月十七日 厩橋城主従四位下酒井雅樂頭源朝臣忠知」と刻まれています。

「上野東照宮積雪之図」(小林清親)

小林清親が描いた「上野東照宮」。昔も今も変わりません。

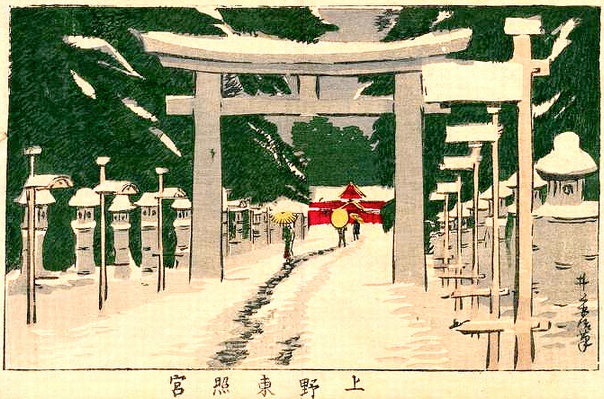

「東京名所 上野東照宮」(井上安治)

小林清親が描いた「上野東照宮」です。

不忍口鳥居は、1873(明治6)年、江戸城内紅葉山東照宮より移築されました。

鳥居正面左側に石柱があり、平面に几号水準点が刻まれています。

<重建石燈碑記>

参道左に建つ「重建石燈碑記」です。

大阪の東照宮とその別当の建国寺が戊辰戦争で荒れ、有志が石灯籠100基のうち25基を上野東照宮に運びました。

碑にその経緯が刻されています。

上野東照宮に280基ほどある石燈籠のうち25基が建国寺からの石燈籠です。

<大鳥居〜水舎門>

参道に石燈籠が並びます。

<水舎門〜参道>

水舎門を入ると石燈籠が両側にずらりと並んでいます。

燃えていないだけあって、保存状態は良いです。

200基以上も石燈籠があり、圧巻です。

<石燈籠一覧>

<五重塔> 国重要文化財

寛永16年(1639)に建立。上野動物園内にあります。

五重塔は、上野東照宮の一部として創建されましたが、

明治の神仏分離により、寛永寺に譲渡された後、東京都に寄贈されました。

(説明板)

「旧東叡山寛永寺五重塔(旧東照宮五重塔) Five storied Pagoda

寛永八年(1631年)土井利勝により上野東照宮(寛永四年(1627年)創建)の一部として五重塔が建立、寄進されました。寛永十六年(1639年)火災により焼失、甲良宗広らにより同年建されたのが現存する五重塔です。以前この場所には五重塔への参道がありました。ですから五重塔の正面は今ご覧になっている面です。

明治時代に神仏分離が発令され、五重塔は仏教施設であることから全国の神社所有の五重塔は多くが破壊されました。当宮の五重塔も取り壊しの対象となりましたが、美しい姿を何としても残したいと考えた当時の宮司は熟慮を重ね、五重塔を手放すこととし塔は寛永寺の所属であると国に申し出ました。東照宮五重塔は寛永寺五重塔と名前を変えましたが、その機転により取り装しは免れました。

寛永寺の所属となったものの、寺からは距離があり管理が難しいことから昭和三十三年(1958年)東京都に寄付されました。現在は動物園の数地内にございます。

塔の高さは約32m。江戸時代の多くの五重塔が初層から第四層までを和風、最上層のみを唐様風とするのに対し、この塔は全層が和風機式です。

建物内部には心柱が塔の土台の上にしっかりと建てられ、塔の頂上にある青銅製の相輪まで貫いています。心柱が釣られた懸垂式と呼ばれる建築構造が江戸時代の五重塔に多く見られるのに対し、この塔は土台にしっかりと建てられた桃山時代建築の五重塔に良く見られる構造で建てられています。

屋根は初層から第四層が本瓦葺、最上層は銅瓦葺を使用しています。

初層上方には十二支の彫刻が、各層の軒下の角部には四頭ずつ龍の彫刻が配されています。

関東大磯災でも倒壊せず戊長戦争や第二次大戦でも焼失を免れた、江戸初期の建築様式を伝える優れた建築の一つとして明治四十四年(1911年)国の重要文化財に指定されました。

以前塔の初層内部には心柱を大日如来に見たて、それを中心にして東寺大仏師職法眼

康猶の作と伝えられる彌勒・薬師・釈迦・阿弥陀の四体の仏像が安置されていました。第二次大戦中、五重塔は管理が行き届かず扉は撮れた状態でした。その内部に仏像が置かれたままになっているのを発見した当時の宮司は、仏像の破損や盗難を防ぐため、急いで東照宮境内に四体を引き取って大切にお守りし、戦後寛永寺にお返ししました。現在この四体の仏像は東京国立博物館に寄託されています。

上野東照宮」

<句碑3基>

参道の行き止まり、右側に句碑が3基あります。

(碑表)

「乱世を酌まむ酌む友あまたあり 三柳」

(碑陰)

「尾藤三柳は一九二九年東京生れ

その川柳活動五十年を記念して

全国の有志門下 これを建つ

平成九年五月三日

発企代表 佐藤一夫

実行委員 田中秀子 千葉朱浪 鈴木瑠女

三浦 蓉 秋山春海 尾田左桐子

青木多聞子

後援 読売新聞社」

(碑表)

「盃を挙げて天下は廻りもち 周魚」

(碑陰)

「川柳の碑

村田周魚先生は本名泰助

明治二十二年下谷車坂に生る

川柳を志してより五十有余年

その間川柳きやり吟社を興し

遠く海外にまで斯道の発展に

尽くす 社人その徳を慕いて

この碑を建つ

昭和三十二年四月吉日」

(碑表)

「富貴には遠し年々牡丹見る 鉄之介」

<銅燈籠> 国重要文化財

社殿の前には銅燈籠が群をなして並んでいます。48基あります。

東照宮社殿が落慶した「慶安四年四月十七日」銘がほとんどですが、

寛永5(1628)年に奉納された銅燈籠が台東区教育員会説明板の裏にあります。

徳川家康十三回忌に「伊賀少将藤原朝臣高虎」(藤堂高虎)が奉納。

この銅燈籠だけ、台座が八角形ではなく円形です。

(説明文)

「銅燈籠 台東区上野公園九番

東照宮社殿唐門前と参道に、五十基の銅燈籠が並んでいる。燈籠は神事・法会を執行するときの浄火を目的とするもの。照明用具ではない。浄火は神事・仏事に使う清めた火。燈籠は上部から、宝珠・笠・火袋・中台・竿・基壇で構成されている。火袋は、八角・六角・四角などの形式に分かれ、各面には火口・円窓という窓を設けている。火袋下部の長い部分を竿といい、ここに銘文を刻むことが多い。

これら銅燈籠は、諸国の大名が東照大権現霊前に奉納したもの。竿の部分には、寄進した大名の姓名と官職名・奉納年月日等が刻字されている。それによると、伊勢国(三重県)津藩主藤堂高虎奉献の寛永五年(一六二八)銘一基をはじめ、慶安四年(一六五一)正月十七日奉献二基、同年四月十七日奉献四十五基、同五年孟夏十七日奉献二基

となっている。慶安四年四月十七日は東照宮社殿落慶の日。その日の奉献数が最も多い。これら銅燈籠は、東照宮社殿とともに一括して、国の重要文化財に指定されている。

平成八年七月 台東区教育委員会」

<銅燈籠配置図と一覧>

<狛犬>

狛犬は大正3(1914)年と比較的新しい奉納です。

(説明板)

「狛犬(高麗狗)

奉納 1914年(大正三年)

南側(社取向かって左)吽形(閉ロ) 北側(社取向かって右)阿形(開口)

狛犬自体の大きさ 高さ115cm 前後120cm 幅60cm

狛犬は三大石工の一人とされた「井亀象」酒井八右衛門の作で、筋骨隈々の力強さが特数である。台座の字は隷書を得意とした書家中根半湖の書。当時の社司(現在の宮司に相当する役戦)は子爵松平頼安。三島由紀夫の曾祖母の兄にあたり、三島の著作「神官」などいくつかの作品に登場する。

狛犬とは犬に似た日本固有の想像上の生物。古来より、神社仏閣を守ると信じられ、左右一対で奉納されることが多い。古代インドで仏像の守護獣としてライオン像が置かれたものが起源とされている。それが中国で獅子の形となり、仏教とともに朝鮮半島を経て日本に伝わった際に、犬のように表現されるようになったと言われている。当宮の狛犬は左が閉ロした吽形、右が開口した阿形で、左右て阿吽(あ・うん)の形となっている。阿はロを開いて最初に出す音、吽はロを閉じて出す最後の音てあることから、「阿吽」は宇宙の始まりと終わりを表す言葉とされ、狛犬や獅子、仁王など、一対で存在する神社仏閣の像には阿吽の形が良く見られる。」

<手水舎>

参道左手にある手水舎は、明治6(1873)年、新門辰五郎による奉納です。

参道右手にある手水舎には、大鈴が吊り下げられており、明治7(1874)年に石工酒井八右衛門が寄進したものです。

(説明板)

「大鈴 上野東照宮

明治七年六月 石屋八右衛門奉納

当宮の狛犬を掘った石工、酒井八右衛門が寄進した大鈴。

大鈴には「明治七年甲戌年 六月 駒込肴町 願主 石屋八右衛門」の刻がある。駒込肴町は現在の文京区向丘一丁目である。

この肴町で石屋を営んでいた酒井八右衛門は「井亀泉(せいきせん)」の名で名石工として知られ、廣郡鶴・窪世祥とともに江戸三代石匠に数えられた。

井亀泉は江戸時代から昭和初期まで四代にわたり各地に多くの石造物を残した。」

<御三家灯篭>

社殿唐門の両脇には、御三家が奉献した銅燈籠があります。

紀州藩主徳川頼宣、水戸藩主徳川頼房、尾張藩主徳川光義となっています。

(説明板)

「御三家灯篭

これら唐門両側の六基の銅灯篭は家康公36回忌である慶安四年(1651年)四月十七日に奉納された。

尾張・紀伊・水戸の「「徳川御三家」より2基ずつ納されたもので、すべて重要文化財に指定されている。

笠の龍が舌を巻いているようなモチーフは「蜃(しん)」という想像上の動物で、口から気を吐き蜃気楼を作るといわれている。

火袋の天女の装飾が美しく精巧である。

灯籠の奉納者は唐門より順に以下のように並んでいる。

・紀伊 従二位大納言 徳川頼宣(家康の十男)

・水戸 正三位権中納言 徳川頼房(家康の十一男)

・尾張 従三位兼右近衛権中将 徳川光義(家康の孫、家康の九男義直の子)

御三家の中では尾張・紀伊・水戸の序列が一般的なので、通例だと兄弟の順からも九男が興した尾張家が一番唐門側に来るのであるが、季納の前年に義直が他界し、子の光義(後の光友)が家督を継いたばかりでまた官位も低かったため、唐門から最も遠い場所に奉納し、このような順になったと考えられる。

調査協力 代田照彦氏」

<唐門>

「昇り龍」「降り龍」が彫刻されています。

本殿、幣殿、拝殿、唐門、透塀が、国の重要文化財に指定されています。

(説明板)

「唐門

1651年造営。国指定重要文化財。

正式名称は唐破風造り四脚門(からはふづくりよつあしもん)。

左甚五郎(ひだりじんごろう)作の 昇り龍・下り龍の彫刻や、扉には唐草格子、扉の上には亀甲花菱、正面上部には錦鶏鳥・銀鶏鳥の透かし彫りなど非常に精巧を極めたものである。昭和25年重要文化財指定。」

藤堂高虎が創建した寒松院は東照宮の別当寺として開基されました。

寺は現在地に移転してきています。

門右に「旧東照宮別当」石柱。

門左に「旧津藩主 藤堂高虎公開創之寺」石柱。

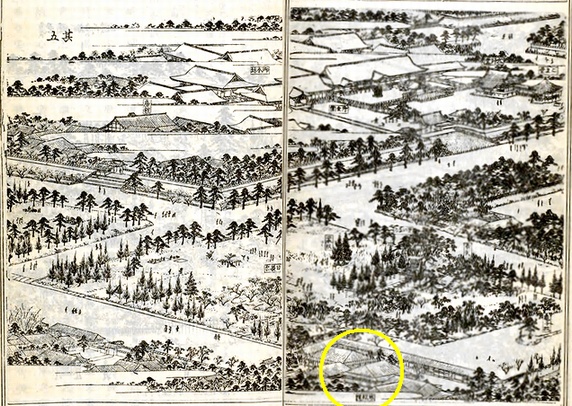

「東叡山寛永寺 其五」(江戸名所図会)

寒松院が描かれています。

上野動物園内に藤堂家墓所と藤堂高虎の墓があります(非公開)。

旧正門から墓所を垣間見ました。閑々亭(茶室)も見えます。