几号水準点

○ 徳川慶喜公墓所

○ 徳川慶喜の子息墓

○ 渋沢家墓所(渋沢栄一墓)

○ 渋沢家墓所/渋沢同族会

○ 了ゴン寺墓地 別頁

○ 関宿城主久世家墓

※ 谷中霊園スタンプ「澁澤榮一墓所とタブの木」が管理所に設置されました。

几号水準点

○ 谷中霊園「几号水準点」

○ 浄名院(几号水準点/八万四千体地蔵/江戸六地蔵)

<谷中墓地>

谷中墓地は、東京都の敷地、寛永寺の敷地、天王寺の敷地、了ゴン寺の敷地、徳川宗家の敷地とあります。

線路沿の徳川家正室の婦女子が眠る徳川宗家所有の徳川家墓所は、近年、寛永寺に売却され、

学術調査を経て、徳川浄苑という分譲墓地となりました。

<徳川慶喜公墓所>

徳川慶喜公の墓所は、寛永寺の所有地です。慶喜が寛永寺に相談して、生前に墓を作りました。

神式の墓で寛永寺も想定外だったのでしょうが折れたのですね。

しかし寛永寺で神式の葬儀を行うことまではまかり通らず、葬儀を執り行った渋沢栄一の考えで、

寛永寺第二霊屋の後に斎場を設けて、葬儀は神式により行われました。

渋沢栄一が葬儀の総裁を務めました。

渋沢栄一は「卿は万事に秀でゝ居られた、碁は大好きであつた、油絵も書かれ、馬も上手で、

銃猟・弓術も相当にやられた。」と語っています。

体調を崩す前も、囲碁に余念がなかったようです。

プロにも指導を受けていて、アマチュア4、5段ほどの腕前だったようです。

徳川慶喜家4代当主の徳川慶朝さんが2017年9月に亡くなられ、徳川姓を名乗る男系男子がいなくなりました。

現在は、玄孫の山岸美喜さんが慶喜公墓所の維持管理に当たっておられます。

慶朝さんの遺言により慶喜家の膨大な史料は松戸市戸定歴史館に寄託されることとなっています。

(説明板)

「東京都指定史跡 徳川慶喜墓

所在地 台東区谷中七‐二 寛永寺墓地内

徳川慶喜(一八三七〜一九一三)は、水戸藩主徳川斉昭の第七子で、はじめは一橋徳川家を継いで、後見職として将軍家茂を補佐しました。慶応二年(一八六六)、第一五代将軍職を継ぎましたが、翌年、大政を奉還し慶応四年(一八六八)正月に鳥羽伏見の戦いを起こして敗れ、江戸城を明け渡しました。復活することはなく、慶喜は江戸幕府のみならず、武家政権最後の征夷大将軍となりました。

駿府に隠棲し、余生を過ごしますが、明治三一年(一八九八)には大政奉還以来三○年ぶりに明治天皇に謁見しています、明治三五年(一九○二)には公爵を受爵。徳川宗家とは別に「徳川慶喜家」の創設を許され、貴族院議員にも就任しています。大正二年(一九一三)一一月二二日に七七歳で没しました。

お墓は、間口三・六m、奥行き四・九mの切石土留を囲らした土壇の中央奥に径一・七m、高さ○・七二mの玉石畳の基壇を築き、その上は葺石円墳状を成しています。

平成二二年三月 建設 東京都教育委員会」

徳川慶喜公墓所の左に徳川慶喜公の墓、右に正室の徳川美賀子の墓です。

神式による葬祭なので戒名はありません。

(碑文)

「徳川慶喜公事蹟顕彰碑

従一位勲一等公爵徳川慶喜公ハ水戸藩主徳川斉昭卿ノ第七子トシテ天保八年九月二十九日生レ弘化四年一橋徳川家ヲ相續シ慶應二年征夷大将軍ノ宣下を蒙ル時恰モ幕末維新ノ動乱ニ會シ内ニハ尊王攘夷ノ論ノ大イニ沸騰スルアリ外ニハ歐米列強ノ競ウテ隙ヲ窺フアリ内憂外患天下騒然タルニ方リ公ハ世界ノ大勢ヲ洞察シ國情ノ趣クトコロヲ看破シ二百六十五年ノ幕府政権ヲ朝廷ニ奉還シテ天皇親政ノ大本ヲ復原シ以テ日本近代國家發展ノ端緒ヲ啓クコレ實ニ公ノ叡智英斷ノ致ストコロニシテソノ功績赫灼トシテ萬世ヲ照ラストイフベシ維新ノ後公ハ野ニ下リテ閑雲野鶴ヲ楽シマレシガ天恩優渥篤ク勲功ヲ嘉賞アラセラレ特ニ一家ヲ創立シテ榮爵ヲ賜ハル大正二年十一月二十二日薨去セラル壽七十七茲ニ明治百年祭ニアタリ公ノ偉徳ヲ追慕シ碑ヲ建テテ謹ミテ顕彰ノ誠意ヲ捧グ

昭和四十三年十一月 徳川慶喜公事蹟顕彰會」

左手には、墓標「徳川家之墓」があります。

慶喜の孫・徳川慶光と妻の徳川和子が眠っています。

左手奥に側室3人の墓があります。

「一色寿賀」「中根幸子」「新村信子」と銘されています。

右手に徳川慶久/實枝子の墓。

徳川慶久は、徳川慶喜の七男で、家督を相続。

徳川慶久の墓と並んで建立されているのが實枝子の墓です。

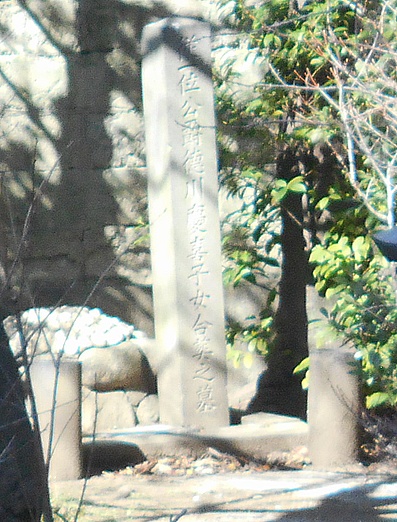

右手奥に「従一位公爵徳川慶喜子女合葬之墓」

慶喜の子女の合葬墓(静岡から改葬)。

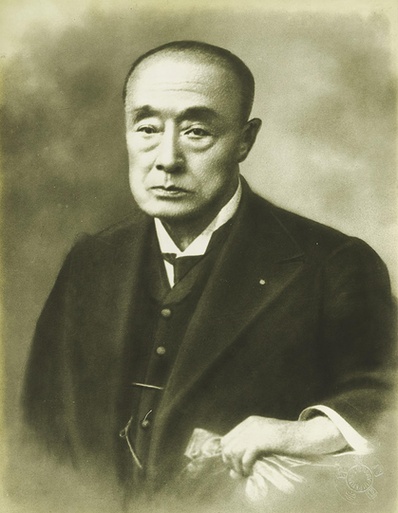

<徳川慶喜公>

出典:近世名士写真頒布会 昭和10年

○徳川誠墓

徳川慶喜墓所の正面に、徳川誠墓があります。

徳川誠は徳川慶喜の九男です。

長男徳川煕は、海軍少佐で南太平洋で戦死。次男徳川脩、日本銀行勤務。

○従三位伯爵勝精/室伊代子墓

徳川慶喜公墓所へ入る通路の向かい側に、徳川慶喜の十男、勝精の墓があります。

勝海舟の孫娘である伊代子の婿として勝家に入りました。

色々と経緯があるようです。

「従三位伯爵 勝精

室 伊代子 墓」

「昭和七年七月十日 薨去」(勝精)

「大正十一年五月七日 薨去」(伊代子)

出典:近世名士写真頒布会, 昭10

2021年のNHK大河ドラマで放映され、2024年には新一万円札紙幣の顔となった渋沢栄一。

昭和6(1931)年に92歳で亡くなり、墓が谷中霊園にあります。

墓石には「青淵」という雅号が刻まれています。墓は、慶喜公の墓を向いて立っています。

左から後妻渋沢兼子(伊藤氏)墓、渋沢栄一墓、渋沢敬三・登喜子墓、先妻渋沢千代(尾高氏)墓、

その他と並んでいます。

<渋沢栄一墓>

<後妻渋沢兼子(伊藤氏)墓/先妻渋沢千代(尾高氏)墓/渋沢敬三・登喜子墓>

<他>

渋沢栄一墓の東側隣地にも、渋沢家墓があります。

こちらは栄一の息子たちの墓で、囲いがあり施錠されています。

以下は囲いの外から確認できた墓のみです。

「渋沢正雄家之墓」

渋沢正雄は渋沢栄一の三男。息子の渋沢正一もご一緒です。

「渋沢秀雄」

渋沢秀雄は渋沢栄一の四男。

渋沢栄一は、正妻以外にも妾が3人?いて、同じ屋敷内で生活していました。

このほか大勢の愛人がいて、50人とも100人とも言われる?子どもがいたとされます。

渋沢栄一は、自分の死後資産争いが起こることも懸念し、渋沢家家法を定め、渋沢同族会を組織しました。

相続権のある嫡出の7人の子女とその配偶者およびその子女によって11人に限定し、愛人の子は除外しています。

長男の篤二は芸者とのスキャンダルから渋沢同族会で渋沢家の家督相続権を廃されました。

久世広文(第8代関宿藩藩主)

久世広業(第9代関宿藩藩主)

久世広英(子爵)

渋沢家墓所を線路方面に通り過ぎると御隠殿坂となります。

谷中霊園さくら通り道端に、几号水準点独立標があります。

浄名院は、寛文6(1666)年、寛永寺36坊のひとつとして開かれました。

「几号水準点」「八万四千体地蔵」「江戸六地蔵」があります。

(説明板)

「縁起

昔は高重院、其後寛文六年(一六六七)圭海大僧都開基東叡山丗六坊の浄圓院と称し、寺領二百石を賜う。五代将軍綱吉公の母寳樹院菩薩所となり、寛海和尚は養善院に移住さる。寛文十二年当山第一世妙立和尚安楽律の新法門を唱導。之に對し山徒頻に誹謗せしが、妙立門下霊空和尚出で師説を顕揚す。

当時日本佛法の大王輪王寺宮の大御心を動かし奉るに到り、遂に享保八年御令旨に依り安楽一派を興立し、当山は浄名律院と改称し建立さる。又一山一ヶ寺の制を設けて、比叡山に安楽律院、東叡山に当山、日光山に興雲律院の三院県立本山とし、徳川幕府の本宗棹尾の偉観を呈す。大明院宮、崇保院宮、隋宜楽院宮、御三代法親王の御崇敬を仰ぐ。殊に崇保院宮は地蔵信仰深く自ら尊藏を画き江戸府内院に賜り毎月廿四日の縁日はそれより始まる。

当山丗八世妙運和尚自他の人を合せ、八万四千の石地藏尊を建立し、上は佛祖の供恩に酬い、下澆末の衆生を救わんとして発願さるや、直に北白川宮能久親王殿下の拾数体奉納あり。徳川、小松、一條、近衛、毛利等各家の奉納に倣い、各界の人之に続き建立今日に至る。

境内には明治初年神佛分離に際し、江戸六地藏六番(永代寺富岡八幡宮の別当寺)は廃寺となり、地藏尊も破壊され、以来当寺に江戸六地藏第六番として再造された。

江東区第五編第八章宗教一六二五頁に当時の地藏尊の背面銘文が書かれているので之を記す。

東叡山 浄名院」

<几号水準点>

山門手前右手に几号水準点独立標があります。

<八万四千体地蔵>

(説明板)

「八万四千体地蔵

台東区上野桜木二丁目六番四号 浄名院

この寺の名は初め浄円院といい、寛文六年(一六六六)寛永寺三十六坊の一つとして創建された。享保八年(一八二三)浄名院となる。表門は享保年間(一七一六〜三五)の建立。

地蔵信仰の寺となったのは第三十八世地蔵比丘妙運和尚の代からである。妙運和尚は大阪に生まれ、二十五歳で日光山星宮の常観庵にこもったとき地蔵信仰を得、一千体の石造地蔵菩薩像建立の発願を建てた。明治九年浄名院に入り、明治十二年、さきの一千体の願が満ちると、さらに八万四千体建立の大誓願に進んだ。明治十八年には地蔵山総本尊を建立。各地から多数の信者が加わり、地蔵菩薩像の数は増え続けている。

境内にある青銅製の大きな地蔵菩薩坐像は、かつて江戸六地蔵第六番の地蔵菩薩像があった深川永代寺が明治維新のとき廃寺になったためと、日露戦争の戦没者を弔うため、明治三十九年新たに建立されたものである。

なお、旧八月十五日の「へちま供養」には、せき、ぜんそくに効験を願う人々で賑わう。

平成十三年三月 台東区教育委員会」

<江戸六地蔵六番>

かつて江戸六地蔵第六番の地蔵菩薩像があった深川永代寺が明治維新のとき廃寺になったためと、

日露戦争の戦没者を弔うため、明治39(1906)年に新たに建立されたものです。

江戸六地蔵を名乗っていることには、異論もあるようです。

<石燈籠両基>

本殿前に、奉献石燈籠が2基あります。

「奉献石燈籠両基 武州東叡山」慶安5年4月20日の奉献。

奉献先と奉献者名が削り取られているので詳細不明。

奉献された年月日から、徳川三代将軍家光(大猷院)への奉献石燈籠と推察します。