市川市八幡は、葛飾八幡宮を中心に発展してきた街で、平安時代に創建された神社が地名の由来となっています。

この地域は東京湾に面した砂浜と、真間の入江の湿地帯に挟まれているため、耕地には恵まれない地域でした。

村の窮乏を救うため、梨の栽培に精魂を込めたのが川上善六でした。

八幡は市の中央部にあるところから市役所が置かれています。

禁足地の歴史を持つ、謎多き諸伝説の竹藪「八幡不知森(やわたしらずのもり)」です。

平将門に関する伝説もあります。

国道14号線をはさんだ市川市役所の向かいにある、不知森神社の鳥居と祠に護られた小さな竹藪です。

<不知森神社> 市川市八幡2-8

葛飾八幡宮の境外社となっています。

<石碑>

左「不知八幡森」

「安政丁巳春再建」(安政4(1856)年

世話人ほか3名と石工の名が刻まれています。伊勢屋宇兵衛

中 碑中央の文字は自分の力量では読めません。

左の碑と同じ3名の名前が刻まれています。

右「慶應二寅年」

「妙法八幡大□神」

「御縁日毎月一日」

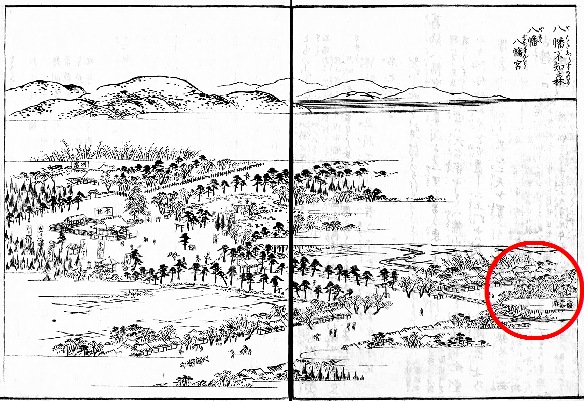

「江戸名所図会 八幡八幡宮 八幡不知森」

江戸名所図会にも描かれている「八幡不知森」です。

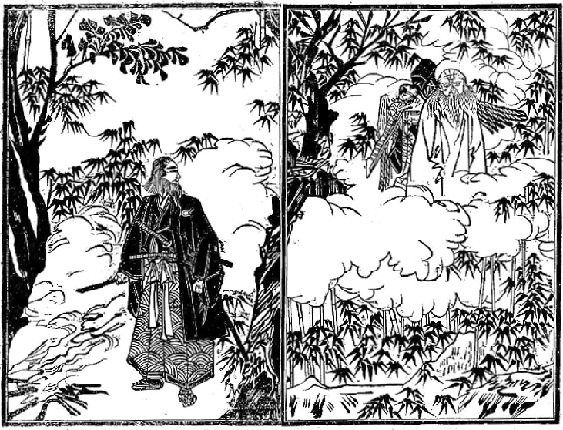

「不知藪八幡之実怪」(月岡芳年 明治14年 茨城県立図書館蔵)

月岡芳年が描く歌舞伎「黄門記八幡大藪」の興行広告です。

「水戸黄門光國卿」が「不知八幡森」に入り、神仙(中)と仙女(左)に神誡を蒙っているところが描かれています。

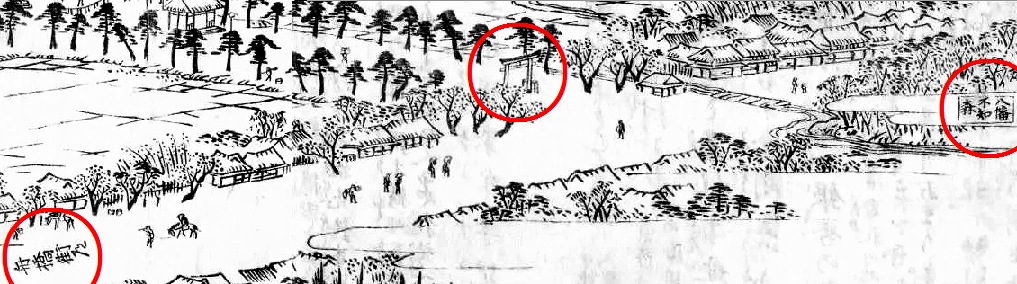

「水戸黄門仁徳録」(明治19年 国立国会図書館蔵)

「下総国八幡宮の藪を八幡知らずと云事」(水戸黄門仁徳録 明治22年 国立国会図書館蔵)

葛飾八幡宮は、寛平年間(889-898)宇多天皇の勅願によって勧請・創建、源頼朝や太田道灌、徳川家康などの崇敬を集めたといいます。

「江戸名所図会 八幡八幡宮 八幡不知森」

「八幡八幡宮」及び「八幡不知森」が描かれています。

<一の鳥居>

「江戸名所図会」には、「舟橋街道」に面して鳥居が描かれており、現在も同じ位置に一の鳥居はあります。

(説明板)

「下総国総鎮守 葛飾八幡宮 御由緒

御祭神 誉田別命(応神天皇)、息長帯姫命(神功皇后)、玉依比売命

御沿革

当宮の御創建は平安の昔(寛平年間)、宇多天皇の勅願により、下総国総鎮守八幡宮として御鎮座以来歴朝の御崇敬あつく代々の国司・郡司をはじめ国民の信仰ふかく、当国における葛飾文化・八幡信仰の中心となり、中でも平ノ将門の献幣・源頼朝の改築・太田道灌の修覆・徳川家康の神領御朱印地五十二石の寄進等顕著な御社歴がある。

今の御社殿は大正二年に改築され、大正八年・昭和二十六年・昭和五十九年四月執行の三十三周年式年大祭に修築整備されたものである。

御神徳

文教の祖神・産業振興・殊に農漁業の守護神・厄除開運・安産育児・縁結びの守り神等の御神徳を有せられる。

御社宝

神木千本公孫樹(国指定天然記念物)

不知八幡森(国指定保安林)

元享の銅鐘(県指定文化財)

随神門(市指定文化財)

御例祭

九月十五日(農具市二十日まで)(以下略)」

<マンホール蓋>

マンホール蓋には、市川市の木である黒松と鯉が描かれています。

<二の鳥居>

二の鳥居の前を京成線が横切っています。

左手は京成八幡駅です。

<岡晴夫君碑>

藤山一郎の揮毫による「岡晴夫君碑」があります。

「大衆の心を歌う 岡晴夫君」

「社団法人 日本歌手協会 会長 藤山一郎」

<一茶句碑>

岡晴夫君碑の奥に、小林一茶の句碑があります。

「冬木立むかしむかしの音すなり 一茶」

「葛飾を歩く会 万歩塚基点

平成三年四月建之」

<浮谷竹次郎像>

初代市川市長の浮谷竹次郎の胸像です。

「浮谷竹次郎先生」

<蒼空へ 自由、愛、平和>

大須賀力氏の作品。

平和の象徴である鳩を、蒼空に翔ばす女性像で、自由と愛と平和を表現しています。

<随神門>

狛犬

随神「左大臣」と「右大臣」

背面「神馬」と「四神」

(説明板)

「市指定有形文化財 随神門 一棟 指定 昭和三十五年十月七日

随神門は木造で、正面柱間三間、奥行柱間二間の八脚門と呼ばれる構造形式をもち、丹塗で桁行一○・三六メートル、奥行四・四五メートルあります。柱や梁、軒を支える組物に特色があることなどから、昭和三十五年(一九六○)に市川市の市指定有形文化財に指定されています。

江戸時代、天台宗上野寛永寺の末寺、八幡山法漸寺が八幡宮を管理していました。そのため法漸寺に関わって、仁王像の置かれた仁王門がありましたが、明治維新の神仏分離によってこの仁王像は行徳の徳願寺に移され、新たに葛飾八幡宮の随神門となりました。現在は随神として左大臣と右大臣が配されております。随神は随身とも書きます。貴人の護衛役で、弓矢と剣を持っています。随神門は寺院の仁王にならったともいわれています。

このほかに、随神門の特色として、柱や梁、軒を支える組物に太い部材が使われていることが挙げられます。かえる股も巨大であり、その内部には雲に龍、竹に虎などの彫刻がはめ込まれています。

屋根は単層茅葺の構造を持った切妻型でしたが、昭和五十四年(一九七九年)の改修により銅板葺になりました。また、柱根などの腐朽が著しくなったため、平成十三年(二○○一年)二月から十四年(二○○二年)八月にかけて修理が行われました。この修理を機に正面の随神も化粧直しをし、背面には新たに神馬と四神(玄武、朱雀、青龍、白虎)が置かれました。

(平成二十八年九月 塗り替え修復工事竣功 )

【仁王像について】

徳願寺にある仁王像(阿形像と吽形像)の体内から、平成十七年(二○○五年)頃に行われた修復の際に発見された銘札には「明治十四年(一八八一年)九月」「徳願寺二十八世

」のときに、阿形像は「仏師 関鳶茂三郎」が、吽形像は「仏師 浅子周慶」が修復した旨が記されています。このことにより、この仁王像は明治十四年(一八八一年)にはすでに徳願寺に移されていたと考えられます。

また、吽形像からは「天保十年(一八三九年)」 に「八幡山二十三世法印権大僧都良山」のときに修理した旨が記された銘札も発見されました。このことから天保十年(一八三九年)の頃は、まだ法漸寺に安置されていたことが窺えます。

平成二十九年一月 市川市教育委員会」

<市川市八幡「この地の形成と特色」と「昔の風景」>

<不詳の巨碑>

逆光で良く見えませんでした。

<川上翁遺徳碑>

石碑が五基並んでいるうちの一番右の大きな碑が「川上翁遺徳碑」です。

(説明板)

「川上翁遺徳碑

市川市で最初に梨栽培を始めたのが川上善六です。善六は、寛保二年(一七四二)一月、八幡村に生まれました。幼少の頃から祖父を助け、父に仕えて農業に励みましたが、生活は苦しかったと伝わります。

善六が梨栽培を始めたのは明和七年(一七七○)のことです。梨栽培に没頭していましたが成果があがらず、梨栽培が盛んな美濃の国(現、岐阜県)を訪れ、良種な梨の接ぎ穂を得て持ち帰りました。

その後、葛飾八幡宮の別当寺であった法漸寺(現、廃寺)の境内で梨栽培を本格させたと言います。(『葛飾誌略』参照)。

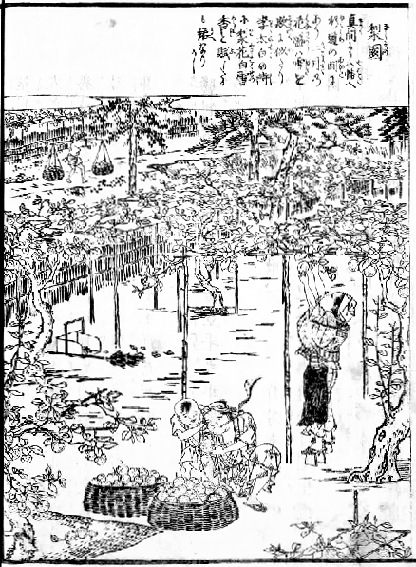

やがて江戸の市場で、取り引きがされるようになると、梨栽培は八幡を中心に広がり「八幡梨」として有名になります。また、江戸や近郊の地誌にあたる『江戸名所図会』にも、梨栽培の様子が描かれています。

善六は、祖父や父によく仕え、梨栽培を興したことを理由に代官から褒美を受けています。また梨栽培で財をなしても決して驕らず、温恭実直に世を送ったと伝わりますが、文政十二年(一八二九)八月、八十七才で歿しました。なお善六は孟慶と号すなど知識人として知られ、村人から『梨祖』と仰がれたと伝わります。

大正四年(一九一五)その遺徳を後世に伝えるため、この遺徳碑が建てられました。

平成二十四年 寄贈 創立五十周年記念 市川市農業青少年クラブ」

「江戸名所図会 梨園」

挿絵には次のように書かれています。

「真間より八幡へ行道の間にあり 二月の花盛は雪を欺くに似たり 李太白の詩に梨花白雪香と賦したるも諾なりかし」

市川歴史博物館(こちらで記載)には「梨づくり」の展示があります。

<開門> 9:00〜16:00

閉門が16時と早いです。参拝時には閉門しており境内には入っていません。

(説明板)

「葛飾八幡宮

寛平年間(八八九〜八九八)宇多天皇の勅願によって勧請された社で、古来、武神として崇敬されてきました(旧社格は県社)。

治承四年(一一八○)源頼朝は安房国から下総国府へ入ると、自ら参詣して源氏の武運を祈願し、建久年間(一一九○?一一九九)には千葉常胤に命じて社殿を修復させたといわれています。

また、文明十一年(一四七九)太田道灌は臼井城の千葉孝胤を攻めるため、国府台に築城の際、関東の安泰を祈って参拝し、社殿の修理を行いました。

更に天正十九年(一五九一)には、徳川家康が社領として朱印五十二石を寄進しています。

明治維新の神仏分離のときまでは、当宮境内には上野東叡山寛永寺の末寺が、別当寺として存在していました。現存する鐘楼は往時を物語る貴重な遺物です。また、山門は二王像が行徳の満願寺に移されて、その後に左右両大臣像が置かれ随神門と呼ばれるようになりました。この随神門は市指定有形文化財です。

本殿の東側にそびえる「千本公孫樹」は、天然記念物として国の指定を受け、また、寛政五年(一七九三)に発掘された元亨元年(一三二一)在銘の梵鐘は県指定文化財であり、梵鐘の銘文からも当宮創建の古さがうかがえます。

当宮の祭礼は九月十五日から六日間にわたって行われ、俗に「八幡のぼろ市」とよばれる近郷に名高い農具市がたち、一時は、関東三大農具市のひとつに数えられました。

二月の初卯祭は湯立神事、御神楽、宮司舞などをもって祭事が進められる特殊神事です。

平成二十八年三月 市川市教育委員会」