「創開は古く、天暦年間(947〜957)に加賀一宮白山神社を現在の本郷一丁目の地に勧請したと伝えられる。

後に元和年間(1615〜1624)に2代将軍秀忠の命で、巣鴨原(現在の小石川植物園内)に移ったが、

その後五代将軍職につく前の館林候綱吉の屋敷の造営のため、明暦元年(1655)現在地に再度移った。

この縁で綱吉と生母桂昌院の厚い帰依を受けた。」(文京区HPより引用)

<参道>

拝殿の横に至る鳥居のある参道と、拝殿の正面に至る参道があります。

<白山神社由緒/手水鉢/金色の目の狛犬>

<拝殿/本殿/社務所>

明治43(1910)年5月中旬、白山神社近くの宮崎滔天氏宅に寄遇していた孫文は、

滔天氏と神社境内の石に腰掛け語り合っていた時、夜空に一条の流星を見て、祖国の革命を心に誓ったとのこと。

このことを後世に伝えるべく、昭和58(1983)年6月に座石の記念碑が建立されました。

「腰掛けの石」は、どこですかね、台石の上段?それとも境内のどれかの石?

碑文では言及されていませんが、両人が見た流星は、時期的にハレー聾星ではないかと考えられています。

(碑文)

「由緒

昭和四十三年度総代会に於ける宮総代秋本平十郎及浦部武夫両氏の談話の中に白山神社境内には中国の政治家孫文先生と宮崎滔天寅蔵氏の腰掛けられた石があるとの御話がありました依而昭和四十四年度の総代会に故滔天氏の御子息宮崎龍介氏を御招きし其の当時の事をお伺ひ致した処明治四十三年五月中旬の一夜孫文先生は滔天氏と共に境内の此の石に腰掛けながら中国の将来及其の経綸について幾多の抱負を語り合わされて居た折たまたま夜空に光芒を放つ一條の流星を見られ此の時祖国の革命を心に誓われたと言ふお話をなされました

宮崎滔天全集の中に孫文先生は当神社に程近ひ小石川原町の滔天氏宅に寄寓せられて居た事が記るされております

此の歴史上の事実と当社との因縁を後世に伝うべく兼ねてより総代会にて屡々議題に上りましたが此の度宮総代酒井瀧蔵氏の御発案を契機として神社総代各町会総代有志の心からの賛同の結果、此の腰掛石の記念碑建立の運びと成り之を永代史跡として残す事に成った次第であります。

昭和五十八年六月一日 白山神社宮司 清水司」

<関東松尾神社>

本殿の左隣にあるのが「関東松尾神社」。

酒造の神が祀られており、左手に酒樽が多く奉納されています。

(説明板)

「関東松尾神社由緒

御祭神 大山昨命 中津島姫命 例大祭日十一月吉日

当社は関東松尾神社と称し、江戸時代白山神社の境内地に京都嵐山松尾大社の御分霊を奉勧請す。昭和二十八年六月酒類関係業者により、老朽化せし御社を改修し盛大に遷座祭を施行す。

本社なる松尾大社は大宝元年京都嵐山北松尾山に鎮座せられ、京都の大社にて旧制官幣大社である。この神酒造の神として世に著れ、酒蔵札にも「奉祭祀秦氏神松尾大明神常盤堅盤夜乃守利日乃護利幸賜」とあり、酒造家の尊信が頗る厚く、現に遠近より酒造・酒販業者の賽する者甚だ多い。

この勧請社なる当社も酒類関係者の尊崇厚く、毎年新嘗月なる十一月に吉日を選んで大祭が厳修せられている。

関東松尾神社護持会」

<福受稲荷神社>

社務所の脇に「福受稲荷神社」。富士塚の講碑が近くに2基あります。

<合祀社>

富士浅間社・稲荷社・三峯社・玉津島社・天満天神社・山王社・住吉社

<火消し「万組」奉納>

合祀社の参道に火消し「万組」奉納の石物。

手水鉢ですかね。手が届かない場所に乗っています。

<無神の祠?>

<八幡神社>

八幡太郎義家公の創建で、祭神は八幡太郎義家公です。

(説明文)

「八幡神社由緒 祭神誉田別命姫命 八幡太郎義家公 例大祭日八月十五日

当社は人皇七十代後冷泉帝永承六年(一〇五一)四月奥州安部の一統王威を掠むヽ是に拠て征伐勅宣を蒙り伊豫守源頼義御嫡男八幡太郎義家両大将軍は官軍を率て発向したまう 当所は其の時の奥州街道なり。然るに敵将此の辺に兵を伏駒を込数千の薪を集め焼亡さんと計るとき、両大将当社前の桜木に御旗を立て岩清水八幡宮を奉勧請御祈誓ありて後、一戦に敵を討捕し討伐後ここに感謝の意をもって八幡神社を創建せらる。白山神社の境内の地主神に在りて御神徳顕著にして、崇敬者多し。昭和五十年老朽化せし社殿改修し同年十二月十日遷座祭施行す(なお白山神社氏子中の協賛による)

御神木旗桜

この桜木は旗桜と言い、八幡太郎義家御旗を立給いて祈願せられた時の桜木にて、(古木は社務所に)若木を育てたものであり花の真に旗の形なる花弁ある名花なり。」

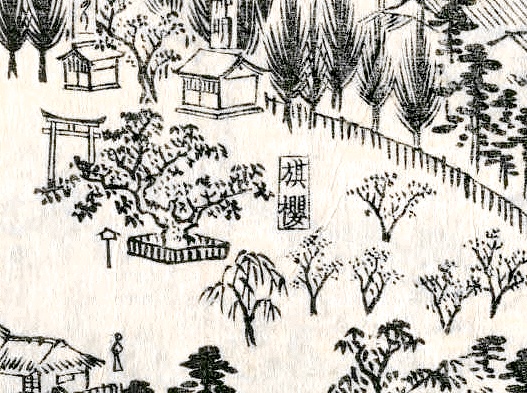

<御神木「旗桜」/旗桜記碑>

永承6(1051)年、八幡太郎義家が奥州平定の途中、この地に寄り、旗を立てて祈願せられた時の桜と言われています。

白山神社は、本郷→小石川→白山と江戸時代初期に二度遍座しており、

「旗桜」は、白山神社が遷座してくる前からこの地にあった「八幡神社」の桜です。

明治29(1896)年に旗桜記碑が建てられています。

昭和10(1935)年に国の天然記念物に指定されましたが2年後に枯れています。現在は後継樹です。

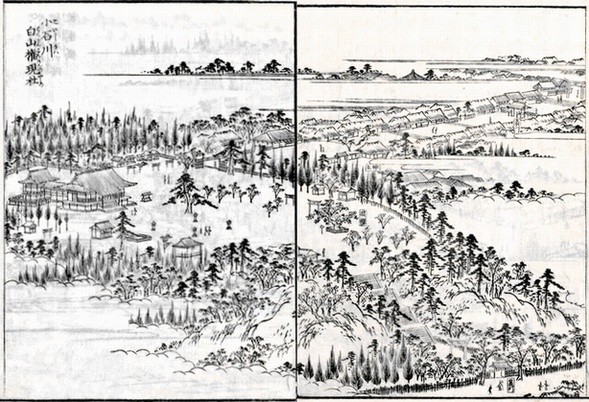

「絵本狂歌山満多山 旗桜」(大原亭炭方 葛飾北斎画 享和4(1804)年)

旗桜が描かれています。

社殿に向かって左の白山公園への通路を進み白山公園の中を通るか、

社殿右側の通路を進むと、右手に富士塚があります。

6月のあじさい祭りの期間に開放されます。

<富士講の石碑>

社務所の東側に講碑が2基あります。

・文政5(1822)年銘の講碑

・山水講(木更津)の講碑

現在の駐車場の場所に「旗桜」が描かれています。

「江戸切絵図」

白山権現の裏手に富士が描かれています。

社前には「八幡太郎ハタカケサクラ」の記載と桜が見えます。

「江戸高名会亭尽 白山傾城か窪」(広重)

「狂句合 玉子の厚焼き 大鉢へ数万金 扇枩」

「即席御料理」と書かれた腰高障子と「万金」「まんきん」と染められたのれんが料亭にかかっています。

画面右に高札場が見えます。

中山道沿いの料理屋「万金」の繁盛ぶりと、街道の賑わいが描かれています。