○ 案内板 旧東海道

○ 助郷会所跡

○ 問屋場跡

○ 高札場跡

○ 金沢横丁 別頁

○ 金沢横町道標 別頁

環状1号線は左にカーブして保土ヶ谷駅西口に到ります。

旧東海道は直進して一車線の道路となります。

分岐点の手前に案内板があります。

(案内板)

「歴史の道 旧東海道

←旧帷子橋跡 830m

→金沢横町道標 300m

→本陣跡 500m

平成16年3月 保土ヶ谷区役所」

旧東海道の江戸側から「助郷会所跡」「問屋場跡」「高札場跡」「金沢横町道標」と続きます。

東海道の帷子町にある標柱「助郷会所跡」です。

(標柱)

「歴史の道 助郷会所跡 旧東海道保土ヶ谷宿

助郷村々の人馬を手配するため設けられたのが助郷会所です。

各助郷村の代表はここに出勤して問屋場の指示に対応するとともに、村が手配した人馬が不公平な割り当てを受けたり、不当に使用されないよう監視する場所でもありました。

平成16年月 保土ヶ谷区役所」

東海道の帷子町にある説明板「問屋場跡」です。

(説明板)

「歴史の道 問屋場跡

問屋場

宿場の公的な業務のうち、幕府の公用旅行者や大名などの荷物運搬(人馬継立)、幕府公用の書状等の通信(継飛脚)、大名行列の宿泊の手配などを担っていたのが問屋場で、宿場の中でも最も重要な施設のひとつです。宿場ではこの業務をつとめるのに十分な数の人足と馬を用意するよう定められていました。問屋場には問屋を筆頭に、年寄、帳付、馬指などの宿役人が詰めていました。

助郷

宿場で賄いきれない人馬を、指定された周辺の村々から動員することを助郷、指定された村を助郷村といいます。助郷は東海道が整備されてから交通量が増加してきた17世紀後半頃に次第に制度化されていきました。享保10年(1725年)に定められた保土ヶ谷宿の助郷村は全部でおよそ40か村、現在の保土ヶ谷区内のみならず、旭・西・中・南・港南・磯子・戸塚等の各地域に及びました。こうした助郷村々は助郷動員の指示に対応するため、問屋場の近くに助郷会所という事務所を設けていました。

高札場

高札場は、幕府や領主の最も基本的な法令を書き記した木の札=「高札」を掲示した施設です。通常、土台部分を石垣で固め、その上を柵で囲んだ内部に高札が掲示され、屋根がかけられています。宿場の高札場には人馬の駄賃や宿代などを記した高札が掲示されており、宿内の中心地に設置されました。

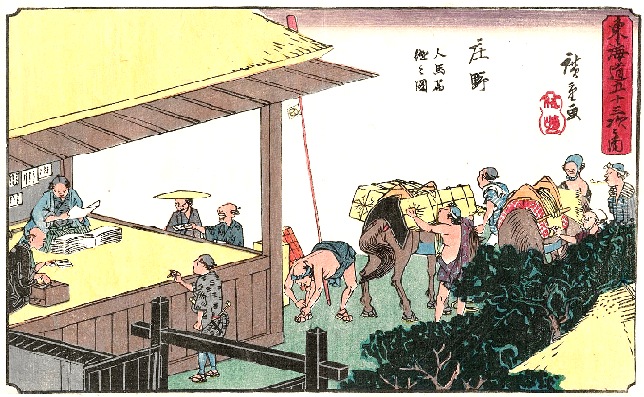

東海道五拾三次之内 庄野「人馬宿継之図」

初代広重 行書版 神奈川県立歴史博物館所蔵

問屋場での手続きや荷物の積み替えの様子が描かれています

平成16年3月 保土ヶ谷区役所」

「東海道五拾三次之内 庄野 人馬宿継之図」(広重 ボストン美術館蔵)

東海道の帷子町にある標柱「高札場跡」です。

(標柱)

「歴史の道 高札場跡

宿場の高札場には一般の法令等に関するものだけでなく、隣の宿場までの荷物の運搬料金や旅籠屋の木賃(宿泊料)等を細かく記載した高札も掲出されました。

宝暦一三年(一七六三年)に普請された保土ヶ谷宿の高札場は幅二間半(約四.五メートル)高さ一丈(約三メートル)の規模でした。

旧東海道

平成16年3月 保土ヶ谷区役所」