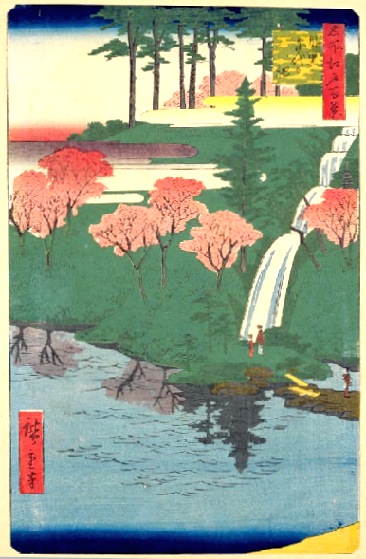

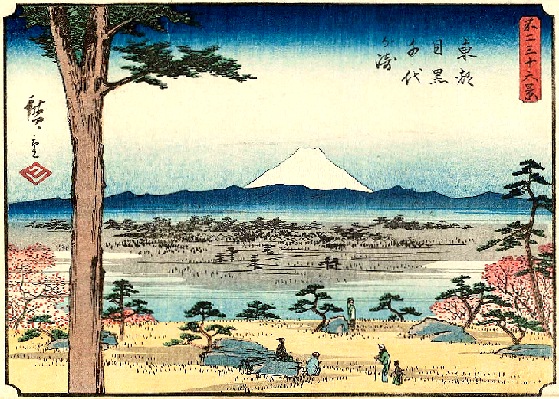

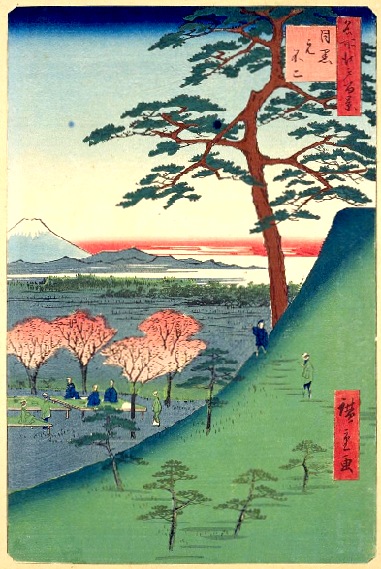

「名所江戸百景 目黒千代か池」(広重)

〇 千代が池

○ 千代が崎

○ 三田用水跡

○ 三田用水跡と茶屋坂隧道跡

〇 爺々が茶屋

〇 目黒元富士

○ 目切坂

・関東の富士見100景

・旧朝倉家住宅

・地蔵堂

○ 目黒新富士

・別所坂

・別所坂上庚申塔

・別所坂児童遊園

目黒川の北には海抜30〜45mの高低差が激しい台地「淀橋台」がそそりたち、

千代が池のある島原藩主松平主殿頭の屋敷や爺々が茶屋は、この淀橋台の南西の端にありました。

千代が池は、三田用水から水を引き込み三段の滝で千代が池に落としていました。

「名所江戸百景 目黒千代か池」(広重)

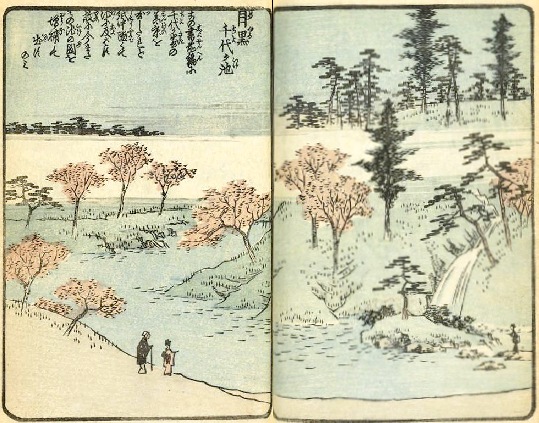

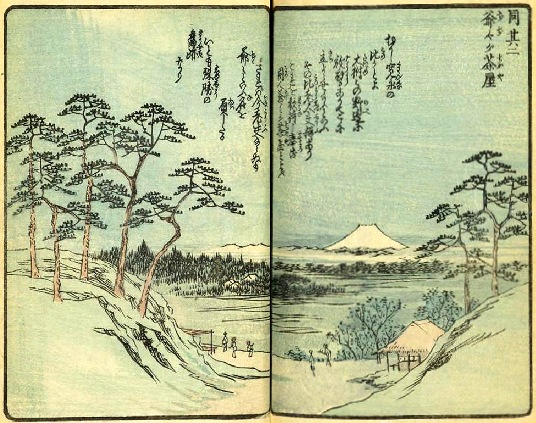

「絵本江戸土産 目黒千代ヶ池」(広重)

挿絵には「この書前編に千代ヶ崎の真景を図したれど紙中隘くて池に及ばず 故に今またその池の図を増補して出すのみ」とあります。

〇千代が池跡 目黒区目黒1-1

千代が池は、警視庁目黒合同庁舎の構内に昭和10年ごろまで、わずかに残っていたといわれます。

坂上から

坂下から

権之助坂上から恵比寿方面に向かい、区立三田公園辺りまでの目黒川沿いの台地を「千代が崎」といい、

かつて目黒元富士、目黒新富士、爺々ヶ茶屋、夕日が丘と並び富士をながめる絶好の場所で、江戸名所の一つでした。

正平13(1358)年、新田義興は足利基氏・畠山国清に謀られ、多摩川矢口の渡しで殺され、義興の死を知った千代は池に身を投げてしまいます。

千代を哀れんだ人びとは、この池を千代が池と呼ぶようになり、それが地名ともなったといわれています。

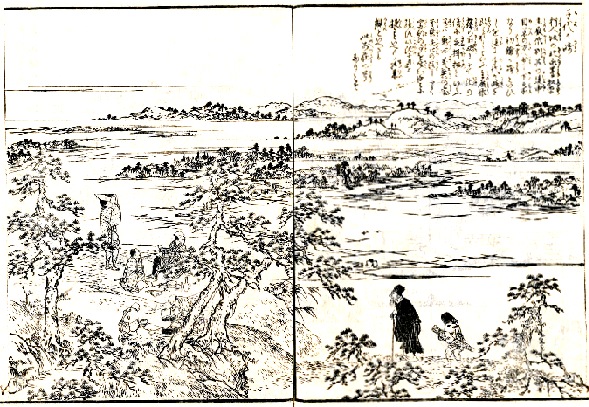

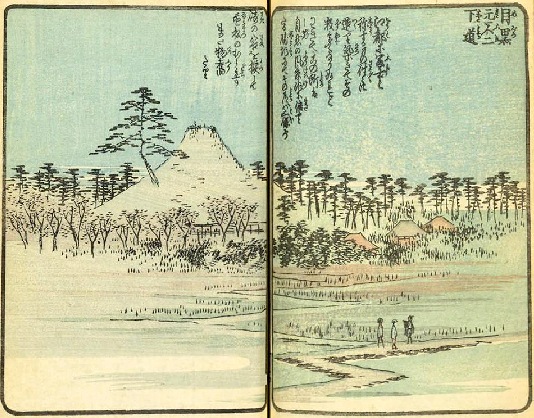

「江戸名所図会 千代ヶ崎」

挿絵には「行人坂の北長峯松平主殿侯別荘の後中目黒の方へ少し下る所なり 初め鎗ヶ崎といいしを後に千代ヶ崎と改られしという 主殿侯構の旧跡に似て池の傍に衣掛松という在は新田義興の室、義興矢口の渡にて最期の事聞かなしみに絶ず此池に身を投るといへり 絶景観といえるも此別荘の号なりとぞ」とあります。

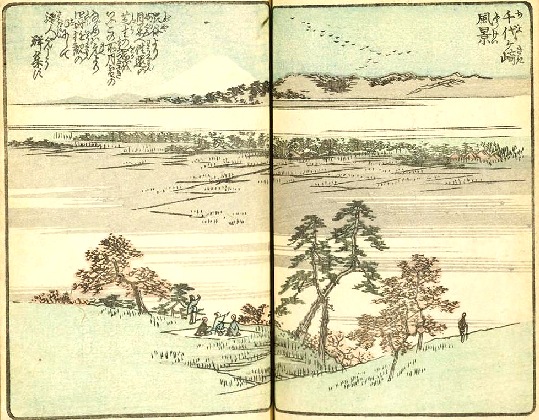

「絵本江戸土産 千代ケ崎 風景」(広重)

挿絵には「渋谷より目黒へ往還の芝生の岡をいう

この所月雪のながめは元より四時遊観の地にして騒人群集す」とあります。

「不二三十六景 東都目黒千代が崎」(広重 ボストン美術館蔵)

〇千代ヶ崎 目黒区三田2-10-31三田公園

<千代ヶ崎>

三田公園に説明板「千代ヶ崎」が設置されています。

(説明板)

「千代ヶ崎 三田2-10-31

JR目黒駅近くの御之助坂上から恵比寿方面へ向かう目黒川沿いの台地は、かつて「千代ヶ崎」と呼ばれ、西に富士山を、東に品川の海を臨む景勝地で、その様子は『江戸名所図会』にも描かれています。

目黒区目黒一丁目、三田二丁目と品川区上大崎二丁目の区境あたりの地に、江戸時代、九州の肥前島原藩松平主殿頭の抱屋敷がありました。2万坪あまりの広大な敷地の庭には、三田用水を利用した滝や池があり、景色のあまりの見事さから絶景観と呼ばれた別荘がありました。

屋敷地の一角(現、目黒1-1付近)には、かって「千代が池」という池がありました。これは南北朝時代の武将新田義興が、多摩川矢口の渡しで非業の死を遂げ、それを悲しんだ側室の千代が身を投げた池と伝えられています。千代ヶ崎の地名は、この「千代が池」が由来といわれています。

平成22年3月 目黒区教育委員会」

<三田公園>

細長い公園で、目黒川方向の公園終端からは崖となっています。

三田公園の道路反対側の日の丸自動車学校前に、

説明板「三田用水跡」が設置され、三田用水の木樋の下に設置されていた礎石が置かれています。

(説明板)

「三田用水跡

かつてこの地を流れていた三田用水は、寛文4年(1664)に中村八郎右衛門、磯野助六の両名が開いた三田上水を始めとしています。この上水は三田、芝、金杉方面の飲料水とするため、玉川上水を下北沢で分水し、白金猿町までの2里ほどを流したものです。

享保7年(1722)8代将軍吉宗は、室鳩巣の上水が火事の原因になるという意見を採用し、三田上水を含め4上水を廃止しました。しかし、三田、上目黒、中目黒、下目黒の目黒4ヶ村をはじめ流域14ヶ村から農業用水として利用したいという願いが関東郡代に出され、享保9年(1724)に農業用の三田用水として再開されました。

以後、三田用水は豪農等で組織された用水組合により管理されました。農業の他に水路が淀橋台とよばれる台地上を通るので、大正末期まで台地の下に水車を設置した製粉・精米にもさかんに利用されました。また、明治末頃からの目黒付近の工業化にともない恵比寿のビール工場の原料水や目黒火薬製造所(後の海軍技術研究所)の用水としても用いられました。

戦後は急激な都市化により水質も悪化し、わずかにビール工場の洗浄用水などとして細々と用いられていましたが、それも不要となり、昭和50年(1975)にその流れを止め、三百年にわたる歴史の幕を閉じました。

下の石は三田用水の木樋の下に設置された礎石(下図のとおり)です。

平成9年3月 目黒区教育委員会」

昭和5(1930)年新茶屋坂通りを開通させるために、三田用水の下を開削してできたのが茶屋坂隧道です。

「茶屋坂隧道」碑が残されています。碑の揮毫は西郷従道の次男「侯爵

西郷従徳」です。

「茶屋坂隧道」は、平成15(2003)年に道路拡幅に伴い撤去されています。

(碑文)

「三田用水跡と茶屋坂隧道跡

三田用水は寛文4(1664)年、飲用の上水として作られ、玉川上水から北沢で分水し、三田村を通り白金、芝へ流れていた。

享保7(1722)年この上水が廃止になった時、目黒の4か村をはじめ14か村はこれを農業用水として利用することを関東郡代に願い出て、享保10年に三田用水

となった。

農耕、製粉・精米の水車などに用いられた用水も、明治以降は工業用水やビール工場の用水など、用途を変更し利用されてきたが、やがてそれも不用となり、昭和50年にその流れを完全に止め、約300年にわたる歴史の幕を閉じた。

茶屋坂隧道は、昭和5年に新茶屋坂通りを開通させるため、三田用水の下を開削してできた全長10mほどのコンクリート造りのトンネルで、平成15年に道路拡幅に伴い撤去された。

平成21年3月 目黒区」

「爺々が茶屋」は、古典落語「目黒の秋刀魚」の舞台となった場所と言われています。

三代将軍家光や八代将軍吉宗が鷹狩りに来た都度立ち寄って休みました。

家光は茶屋の主の彦四郎に「爺,爺」と話しかけたので「爺々が茶屋」と呼ばれました。

また十代将軍家治が立ち寄った時には団子と田楽を提供しています。

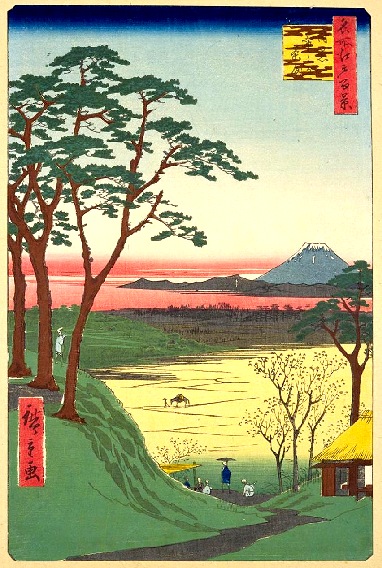

「名所江戸百景 目黒爺々が茶屋」(広重)

「絵本江戸土産 其二 爺々ヶ茶屋」(広重)

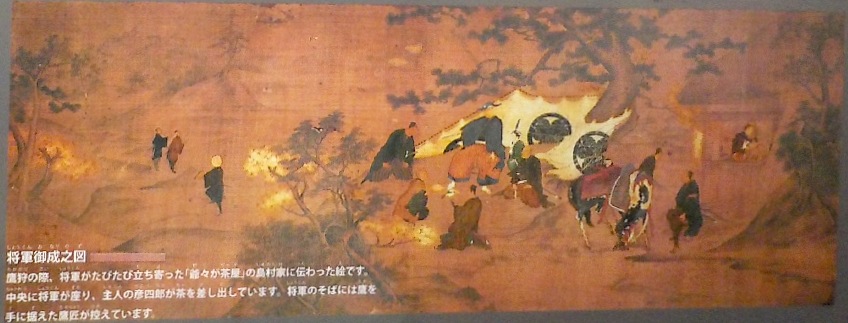

「将軍御成之図」(めぐろ歴史資料館蔵)

「爺々が茶屋」の島村家に伝わる「将軍御成之図」です。

中央に将軍が座り、主人の彦四郎が茶を差し出しています。将軍のそばには鷹を手に据えた鷹匠が控えています。

〇茶屋坂 目黒区三田2丁目

「目黒区みどりの散歩道◎目黒川コース 茶屋坂」

茶屋坂の標識から茶屋坂へ進みます。

〇「茶屋坂街かど公園」目黒区三田2-15-15

茶屋坂の坂下にある公園です。清水の碑が建っています。

「清水の碑」「将軍家鷹狩之図」「目黒のさんま之図」

(説明板)

「茶屋坂の清水と碑によせて

落語で有名な「目黒のサンマ」の話のもととなったといわれている爺々ヶ茶屋は、現在の三田二丁目に位置する茶屋坂の途中に、その由来を示す説明板があります。

この爺々ヶ茶屋は、江戸時代、徳川歴代の将軍、三代家光公、八代吉宗公が、鷹狩りにおなりのさい、背後にそびえる富士の絶景を楽しみながら、湧き出る清水でたてた茶で喉を潤したと云われています。中でも八代将軍吉宗公は、祐天寺詣でのおりにも利用したと伝えられています。

こうして長い間、身分の垣根を越えて皆に愛され親しまれてきた「茶屋坂の清水」も、昭和8年、分譲地の造成工事のため、埋没の危機にさらされました。

その時、この清水を惜しんだ、分譲地の一画にあった水交園の管理人夫妻が、清水の保護に努力されて「茶屋坂の清水」は、守られ、次の世代へと受け継がれてきました。

その後、この清水は、東京大空襲の際には、消防用水、炊事用として付近の人々の命を救ったのでした。

この碑は、戦後、「茶屋坂の清水」の由来を永く後世に伝えるため、この清水の恩恵を受けた人々により建てられました。残念ながら現在は、その清水も渇き、この碑だけが、唯一、当時を語っています。

目黒区では、この碑の中に流れる人々の心を、受け継ぐ意味から公園を移動しました。この碑の心が区民の皆様にも永く伝えられ、当時を偲ぶ資料となれば幸いです。

平成7年3月 目黒区土木部公園緑地課」

〇標柱「茶屋坂」 目黒区三田2-10

(標柱)

「茶屋坂 ちゃやざか

江戸時代、将軍が鷹狩りの際に立ち寄った、「爺々が茶屋」と呼ばれる一軒茶屋がこの近くにあったのが由来といわれている。

目黒区教育委員会 平成二十二年三月」

〇説明板「茶屋坂と爺々が茶屋」 目黒区三田2-10

(説明板)

「茶屋坂と爺々が茶屋 三田2-12〜14

茶屋坂は江戸時代に、江戸から目黒に入る道の一つで、大きな松の生えた芝原の中をくねくねと下るつづら折りの坂で富士の眺めの良いところであった。

この坂上に百姓彦四郎が開いた茶屋があって、3代将軍家光や8代将軍吉宗が鷹狩りに来た都度立ち寄って休んだ。家光は彦四郎の人柄を愛し、「爺、爺」と話しかけたので、「爺々が茶屋」と呼ばれ広重の絵にも見えている。以来将軍が目黒筋にお成りの時は立ち寄って銀1枚を与えるのが例であったという。また10代将軍家治が立ち寄った時には団子と田楽を作って差し上げたりしている。

こんなことから「目黒のさんま」の話が生まれたのではないだろうか。

平成3年3月 目黒区教育委員会」

目黒元富士は、文化9(1812)年に伊右衛門という富士講の先達が願主となり富士塚を築きました。

目黒新富士は、文政2(1819)年に近藤重蔵がこの地にあった別邸に築きました。

6月1日の山開きはどちらも大変な賑わいで、江戸名所の一つとなっていました。

「名所江戸百景 目黒元不二」(広重)

「絵本江戸土産 目黒 元不二 下道」(広重)

〇目黒元富士跡 目黒区上目黒1-8

集合住宅が建っている場所が「目黒元富士跡」となります。

(説明板)

「目黒区みどりの散歩道◎西郷山・目黒川コース

富士信仰と元富士

富士信仰が広まった江戸後期、手軽に富士登山ができるよう各地に“ミニ富士”が造られた。高さ12mの元富士もその一つ。山頂からは本物の富士山も望め大勢の人で賑わった。」

(説明板)

「目黒元富士跡 上目黒1-8

江戸時代に、富士山を崇拝対象とした民間信仰が広まり、人々が集まって富士講という団体が作られました。富士講の人々は富士山に登るほかに、身近なところに小型の富士(富士塚)を築きました。富士塚には富士山から運ばれた溶岩などを積み上げ、山頂には浅間神社を祀るなどし、人々はこれに登って山頂の祠を拝みました。

マンションの敷地にあった富士塚は、文化9年(1812)に上目黒の富士講の人々が築いたもので、高さは12mもあったといいます。文政2年(1819)に、別所坂上(中目黒2-1)に新しく富士塚が築かれるとこれを「新富士」と呼び、こちらの富士塚を「元富士」と呼ぶようになりました。この二つの富士塚は、歌川広重

の『名所江戸百景』に「目黒元不二」、「目黒新冨士」としてそれぞれの風景が描かれています。

元富士は明治以降に取り壊され、石祠や講の碑は大橋の氷川神社(大橋2-16-21)へ移されました。

平成22年12月 目黒区教育委員会」

(説明板) 目黒区青葉台1-6

「めぐろ風景 MEGURO-55 目黒区みどりの散歩道

目切坂と旧鎌倉街道

目の前の坂が目切坂。江戸時代、近くに石ウスの目切りをする腕の良い石工が住んでいたことから、この名前がついたという。

この道はかっての鎌倉街道でもある。源頼朝が鎌倉に幕府を開いた後、変事の際に援軍が鎌倉へ急行できるようにとつくられた道の一つ。「いざ鎌倉へ」と、鎧かぶとの武者たちが馬を飛ばしたのは800年も昔の話だ。」

(標柱) 目黒区青葉台1-6

「目切坂(めきりざか)

江戸時代の地誌「新編武蔵風土記稿」の上目黒村の項には「メキリ坂」という坂名がみえ、渋谷との境にあり石臼の目を着る職人が住んでいたため目切坂となったと記されています。

令和四年十二月 目黒区教育委員会」

ここからは富士山は見えないんですけれどもね。

「関東の富士見100景

富士山の見えるまちづくり

地点名 東京富士見坂

平成16年11月

国土交通省関東地方整備局

寄贈(社)関東建設弘済会」

文政元(1818)年銘の地蔵尊道標が祀られています。

「右 大山道 南無阿弥陀仏 左 祐天寺道」

(説明板)

「地蔵・道しるべ 猿楽町30番

地蔵尊が現世と来世の間に出現して死者の霊を救済するという信仰は、民衆の間に広く信じられてきました。また、小児の霊の冥福を祈る意味でも地蔵尊が造立されました。道の辻などに建てられた場合には、道路の安全を祈ることのほかに、道しるべになることもあります。

この地蔵尊は、文政元(一八一八)年の造立で、その台座正面には、「右大山道

、南無阿弥陀仏、左祐天寺道」と刻んであります。地蔵堂背後の坂道は、目切坂または暗やみ坂といい、この坂を下って目黒川

を渡ったあと、南へ進むと祐天寺方面に達し、北へ進むと大山道(国道ニ四六号線)に達します。また、堂前を東へ進むと並木橋に達します。

江戸時代には、人家もまばらな、さびしい道で、旅人はこの道しるべを見て安心したことでしょう。

渋谷区教育委員会」

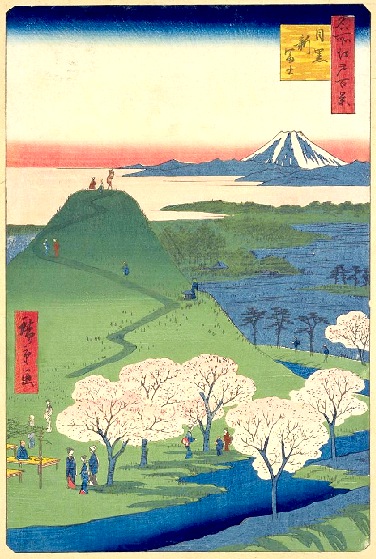

「名所江戸百景 目黒新冨士」(広重)

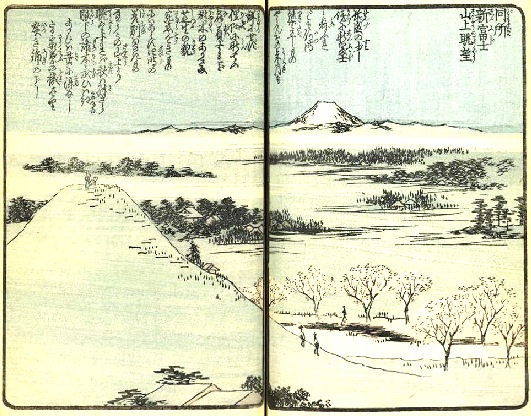

「絵本江戸土産 同所 新富士 山上眺望」(広重)

〇目黒の新富士と新富士遺跡 目黒区中目黒2-1

(説明板)

「目黒区みどりの散歩道◎目黒川コース

目黒の“新富士”と新富士遺跡

この辺りは、昔から富士の眺めが素晴らしい景勝地として知られたところ。江戸後期には、えぞ・千島を探検した幕臣近藤重蔵が、この付近の高台にあった自邸内に立派なミニ富士を築造。目切坂上の目黒“元富士”に対し、こちらは“新富士”の名で呼ばれ、大勢の見物人で賑わった。

平成3年秋、この近くで新富士ゆかりの地下式遺構が発見された。遺構の奥からは石の祠や御神体と思われる大日如来像なども出土。調査の結果、遺構は富士講の信者たちが新富士を模して地下に造った物とわかり「新富士遺構」と名づけられた。今は再び埋め戻されて、地中に静かに眠る。」

<体内洞穴>

めぐろ歴史資料館では、目黒新富士の「胎内洞穴」が復元され公開されています(こちらで記載)。

(標柱)別所坂

「別所坂 べっしょざか

この辺りの地名であった「別所」が由来といわれる。別所坂は古くから麻布方面から目黒へ入る道としてにぎわい、かつて坂の上にあった築山「新富士」は浮世絵にも描かれた江戸の名所であった。

目黒区教育委員会 平成二十二年三月」

別所坂上に6基の庚申塔が納められています。

(説明板)

「庚申塔

庚申塔」は、庚申を信仰する庚申講の仲間たちが建てたものである。仲間たちは60日に一度くる庚申の日に、眠ってしまうと、「三尸」という虫が体から抜け出し、天の神に日頃の悪事を報告され、罪状によって寿命が縮められので、集まってその夜は眠らずに過ごしたという。

江戸時代には、豊作や長寿、家内安全を祈るとともに親睦や農作業の情報交換の場ともなり盛んに集まりがもたれた。庚申講の仲間たちは3年、18回の集まりを終えると共同で庚申塔を建てた。形や図柄は様々だが多くは病気や悪い鬼を追い払うという青面金剛像、その他に三匹の猿や日月、二羽の鶏が彫られている。

別所坂上庚申塔の昭和51年の調査では、紀年銘、寛文五乙巴天〜明和元年(1665〜1764)である。

平成九年七月吉日 設置」

前列(左から)「享保元(1716)年銘」「延宝8(1680)年銘」「元禄元(1688)年銘」

後列(左から)「元禄10(1697)年銘」「明和元(1764)年銘」「寛文5(1665)年銘」

坂上の集合住宅公開通路からと、坂下からの階段と両方からアプローチできます。

公開通路

階段

(銘板)「目黒区立別所坂児童遊園 正門」

新富士にあった石碑が移設されており、説明板が設置されています。

(説明板)

「新富士 中目黒2-1

江戸時代、富士山を対象とした民間信仰が広まり、各地に講がつくられ、富士山をかたどった富士塚が築かれた。

この場所の北側、別所坂をのぼりきった右手の高台に、新富士と呼ばれた富士塚があり、江戸名所の一つになっていた。この新富士は文政2(1819)年、幕府の役人であり、蝦夷地での探検調査で知られた近藤重蔵が自分の別邸内に築いたもので、高台にあるため見晴らしが良く、江戸時代の地誌に「是武州第一の新富士と称すべし」(『遊歴雑記』)と書かれるほどであった。

新富士は昭和34年に取り壊され、山腹にあったとされる「南無妙法蓮華経」(「文政二己卯年六月建之」とある)・「小御嶽」・「吉日戊辰」などの銘のある3つの石碑が、現在この公園に移されている。

平成18年10月 目黒区教育委員会」

<展望台からの展望>

<公園内>