○ 芥川龍之介生育の地

○ 芥川龍之介文学碑

○ 錨の由来

○ 夏目漱石と江東義塾

○ 勝海舟生誕の地(両国公園)

(その他)

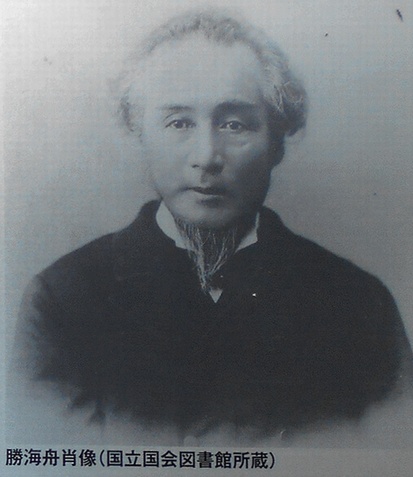

・勝海舟像

・勝海舟胸像

・勝海舟邸跡(赤坂) 勝海舟終焉の地(赤坂)

(別頁)

・江戸開城 西郷南洲

勝海舟会見の地(港区芝)

○ 吉良上屋敷跡(別頁)

○ 葛飾北斎の生育宅(別頁)

○ 回向院(別頁)

○ 馬車通り

・相生町跡

・前原伊助宅跡

・本因坊屋敷跡(別頁)

・小林一茶居住の地(別頁)

・時の鐘跡

○ 竪川(別頁)

○ 両国橋(別頁)

○ 横網(別頁)

両国の現地地図には、史跡のマークが多いです。

史跡の一部を訪問。

案内板が2つ設置されています。

(説明板)

「芥川龍之介生育の地 両国三丁目二一番四号

芥川龍之介は、明治二五年(一八九二)三月一日、東京市京橋区入船町八丁目一番地(中央区明石町)に牛乳搾取販売業耕牧舎を営む新敏敬三・ふくの長男として生まれました。辰年辰の日辰の刻に生まれたので龍之介と命名されたといわれます。生後七ヶ月で、当時本所区小泉町一五番地(両国三丁目)に住んでいたふくの長兄、芥川道章に引き取られ、十三歳の時、芥川家の養子となりました。

芥川家は江戸時代からの旧家で、道章は、教養趣味が深く、俳句や南画をたしなみ、一家をあげて一忠節を習い、歌舞伎を見物するなど、江戸趣味の濃い家庭でした。

明治四三年(一九一○)一九歳で新宿に移転するまで過ごした両国界隈は、龍之介の精神的風土を形成しました。「大道寺伸輔の半生」「本所両国」などの作品に、その一端を見ることができます。龍之介は、回向院に隣接する江東尋常小学校付属幼稚園に入園、翌年同小学校(両国小学校)に入学しました。明治三八年(一九○五)府立第三中学校(両国高等学校)に入学、同四三年成績優秀により無試験で第一高等学校第一部乙類に入学しました。その後、大正二年東京帝国大学に入学、同五年卒業しました。

大学在学中、同人雑誌「新思想」に「鼻」を発表して夏目漱石に激賞され、大正初期の文壇に華やかに登場しました。初期には「羅生門」「芋粥」などの多くの歴史小説を残し、大正時代を代表する短編小説家として活躍しました。また、小説以外にも詩、俳句(高浜虚子に師事)、評論、随筆にも優れました。

昭和二年(一九二七)に三十五歳の生涯を閉じました。遺稿に「西方の人」「歯車」「或阿呆の一生」などがあります。

龍之介のゆかりを慕い、区立両国小学校の正門前には児童文学「杜子春」の一節を引用した文学碑が、また、両国高校内にも「大川の水」の一節を刻んだ文学碑が建てられています。

芥川龍之介賞

通称芥川賞。新聞・雑誌に発表された純文学短編作品の中から、最も優秀な新人作家に与えられる文学賞。昭和一○年(一九三五)、当時文芸春秋社長であった菊池寛氏が、亡友芥川龍之介の名を記念し文学の発展をねらい創設されました。」

こちらは、平成26年7月の説明板です。こちらは所在地を両国3丁目22番11号としています。

生誕の地は、こちらで記載

(説明板)

「芥川龍之介 文学碑

芥川龍之介は、 明治二十五年(一八九二)三月一日、東京京橋区入船町に新原敬三、ふくの長男として生まれました。辰年辰の日辰の刻に生まれたのにちなんで龍之介と命名されました。生後七ヶ月の時、母ふくが突然発病したために、本所区小泉町十五番地(現両国三丁目)に住んでいたふくの長兄芥川道章に引き取られ、十三歳の時芥川家の養子となりました。

芥川家は旧幕臣で江戸時代からの名家で、道章は教養趣味が深く、文学、美術を好み、俳句や盆栽に親しむとともに南画をたしなみ、一家をあげて一中節を習い、歌舞伎を見学するなど江戸趣味豊かな家庭でした。

本所は龍之介の幼児時から少青年期までの大事な時期をはぐくんだ場所で「大導寺信輔の半生」「本所両国」などの作品にその一端を見ることが出来ます。龍之介は明治三十一年回向院に隣接する江東尋常小学校付属幼稚園に入園、翌年同小学校(現両国小学校)に入学しました。明治三十八年(一九○五)府立第三中学校(現両国高校)に入学、同四十三年成績優秀により無試験で

第一高等学校第一部乙類に入学しました。その後大正二年東京帝国大学英文科に入学、同五年卒業しました。東大在学中、夏目漱石の門に入り同人誌「新思潮」「新小説」に優れた短編を発表して文壇に華やかに登場しました。

この文学碑は龍之介の代表作の一つである「杜子春」の一節を引用したものです。この両国の地に成育し、両国小学校で学んだ近代日本を代表する作家、芥川龍之介の人生観を学び氏の文才を偲ぶものとして両国小学校創立百十五周年の記念事業として平成二年十月に建立されたものです。」

両国小学校の敷地内に芥川龍之介の文学碑と並んで、

明治時代に活躍した駆逐艦「不知火」の錨が保存されています。

(説明板)

「錨の由来

この錨は日露戦争(一九〇四年〜一九〇五年)で活躍した日本海軍の駆逐艦「不知火」のものである。

この艦は英国ソーニー・クロフト社製造・起工明治三十一年・進水三十二年・三百二十六トン・(艦長六十三・五メートル・五四七〇馬力・三〇ノット・火砲六門・発射管二基・煙突二基)の構造である。

錨の裏側にあるアルファベットと1898の刻印は錨の製造年と推定される。

猶この錨は両国一丁目の鉄鋼業岡田商事(旧岡田菊治郎商会)が軍艦の解体作業で得たのを昭和の初年に江東(現両国)小学校に寄贈したものである。

平成三年 月

両国(相生・江東)小学校同窓会」

夏目漱石は、明治19(1886)年から約1年間、江東義塾に併設の宿舎に住み、教師をしていました。

一之橋の南にある「越後屋若狭」の水ようかんが好物だったようです。

距離を測ると徒歩で280mと至近です。

店は、予約販売のみの老舗和菓子店で、現在も営業しています。

(説明板)

「江東義塾跡 32

文豪夏目漱石が明治十九年(一八八六)から約一年間教師をしていた私立学校江東義塾はこの辺りにありました。

当時漱石は、大学予備門(一高)で学んでいましたが、ここで教師をするようになってから、さらに学業に励み、ほとんどの教科で首席でした。

漱石は「夏目漱石全集」(筑摩書房)の談話の中で、「その私学は有志が協同で設けたもので、・・・月に使えるお金は五円で、少額であるが、不足なくやって行けた。時間も、午後二時間だけで、予備門から帰ってきて教えることになっていた。だから、夜は落ち着いて自由に自分の勉強をすることができた。」といったことが書かれています。」

<勝海舟生誕の地>

両国公園は、平成27年度に「勝海舟生誕の地」の公園として整備されました。

(説明板)

「勝海舟生誕の地 所在地 墨田区両国四丁目二十五番

勝海舟は、文政六年(一八二三)正月三十日、ここにあった男谷精一郎の屋敷で生まれました。父惟寅(小吉)は男谷忠恕(幕府勘定組頭)の三男で、文化五年(一八○八)七歳のとき勝元良に養子入りし、文政二年に元良の娘のぶと結婚、男谷邸内に新居を構えました。海舟が男谷邸で生まれたのは、このためだと考えられます。海舟は七歳までの幼少期をこの地で過ごしました。その後は旗本天野左京の自宅二階(現亀沢二丁目三番)や代官山口鉄五郎の貸家(現亀沢三丁目六番)を転々とし、ようやく落ち着いたのは天保初年、旗本岡野融政の貸地(現緑四丁目二十五番)に転居してからのことでした。海舟は、赤坂に転居する弘化三年(一八四六)までそこで暮らし、島田寅之助(豊前中津藩士)に就いて剣の修行に励む一方、向島の弘福寺に通い参禅していたと伝えられています。(以下略)

昭和二十三年三月 墨田区教育委員会」

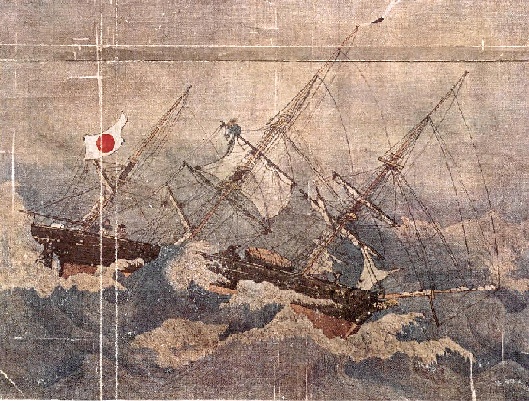

「万延元年遣米使節図録 咸臨丸烈風航行の圖」(田中一貞 1920)

説明板に掲載の「咸臨丸」の絵です。

<勝海舟幕末絵巻>

勝海舟の歩みと、様々な出会い〜以下読み応えのある長文が続きます。

(碑表)

「勝海舟生誕之地

法務大臣西郷吉之助書」

(碑裏)

「勝海舟先生は幼名を麟太郎と稱し文政六年一月晦日この地男谷家邸内に生る剣は島田虎之助に師事し蘭學海洋術を學び安政七年咸臨丸艦長として渡米す明治元年三月十三日高輪薩摩邸に於いて西郷隆盛と會談官軍の江戸進撃を中止させ江戸百萬の庶民を戰禍より救い東京都繁栄の基礎となせり明治三十二年一月十九日赤坂氷川の自邸に於いて歿す

明治百年を記念しこの碑を建つ

昭和四十三年十二月吉日 秀魚書」

<由来碑>

「勝海舟は幼名を麟太郎といい、文政六年(一八二三)一月三十日、この地男谷精一郎邸内で生れた。剣は島田虎之助に師事し、蘭学海洋術を学び、万延元年(一八六○)咸臨丸艦長として太平洋を横断渡米した。

慶応四年(一八六八)三月十三日高輪薩摩邸において、大総督府参謀西郷隆盛と会談し、江戸城の開城を決定して官軍の江戸進撃を中止させ、江戸百万の庶民を戦禍から救ったことはあまりにも有名な話である。

明治三十二年(一八九九)一月二十一日赤坂氷川町(港区内)の自邸で死去、行年七十五歳であった。墓は洗足池畔に建立されている。

平成元年十月 墨田区

(幕府講武所剣術師範役 男谷邸跡)」

勝海舟の銅像が墨田区役所の脇にあります。

(碑文)

「建立の記

勝海舟(通称・麟太郎、名は義邦、のち安房、安芳)は、文政六年(一八二三年)一月三十日、江戸本所亀沢町(両国四丁目)で、父小吉(左衛門太郎惟寅)の実家男谷邸に生まれ、明治三十二年(一八九九)一月十九日(発表は二十一日)、赤坂の氷川邸で逝去されました。

勝海舟は幕末と明治の激動期に、世界の中の日本の進路を洞察し、卓越した見識と献身的行動で海国日本の基礎を築き、多くの人材を育成しました。西郷隆盛との会談によって江戸城の無血開城をとりきめた海舟は、江戸を戦禍から救い、今日の東京の発展と近代日本の平和的軌道を敷設した英雄であります。

この海舟像は、「勝海舟の銅像を建てる会」から墨田区にに寄贈されたものであり、ここにその活動にご協力を賜った多くの方々に感謝するとともに、海舟の功績を顕彰して、人びとの夢と勇気、活力と実践の発信源となれば、幸甚と存じます。

海舟生誕百八十年

平成十五年(二○○三年)七月二十一日(海の日)

墨田区長 山崎 昇」

<すみだリバーウォーク>

スカイツリーライン隅田川橋梁の横に架かる歩道橋「すみだリバーウォーク」が6月18日開通します。

4月13日に開通予定でしたが、コロナの影響で延期となっていました。

歩いて渡っている人がいますが、関係者かな。

(参考)東京ミズマチ

<勝海舟胸像>

勝海舟の胸像があります。

「勝海舟翁之像

勝海舟九才の時大怪我の際妙見大士の御利生により九死に一生を得その後開運出世を祈って大願成就した由縁の妙見堂の開創二百年を迎へ海舟翁の偉徳を永く後世に傳へるため地元有志に仍ってこの胸像が建られた

昭和四十九年五月十二日 」

<寺紋>

能勢妙見堂の寺紋は、能勢氏の「切り竹矢筈十字」紋に由来していますが、

寺紋を十字架とみなして隠れ切支丹の人々が拝むようになったとも。

<山門、狛犬、本殿>

<鴎稲荷大善神>

<水神堂>

ビル解体建設工事に伴って、碑は保管中です。

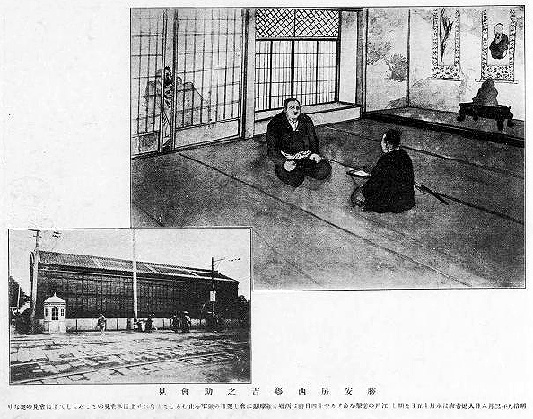

(説明板)

「田町薩摩邸(勝・西郷の会見地)附近沿革案内

この敷地は、明治維新前夜慶応4年3月14日幕府の陸軍総裁勝海舟が江戸100万市民を悲惨な火から守るため、西郷隆盛と会見し江戸無血開城を取り決めた「勝・西郷会談」の行われた薩摩藩屋敷跡の由緒ある場所です。

この蔵屋敷(現在地)の裏はすぐ海に面した砂浜で当時、薩摩藩国元より船で送られて来る米などは、ここで陸揚げされました。

現在は、鉄道も敷かれ(明治5年)更に埋め立てられて海までは遠くなりましたが、この附近は最後まで残った江戸時代の海岸線です。また人情話で有名な「芝浜の革財布」は、この土地が舞台です。」

「勝安房、西郷吉之助會見」(実写奠都五十年史 日本仏教協会 大正6年)

会見が行われた薩摩藩屋敷の写真がありました。

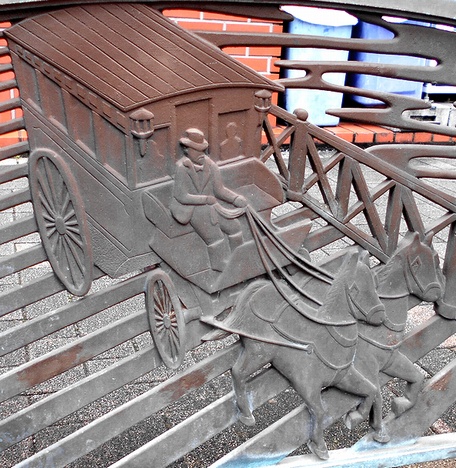

「馬車通り」は、隅田川から錦糸町まで、堅川に沿って東西に続く旧千葉街道の一部です。

昔、乗合馬車が走っていたのが「馬車通り」の名の由来です。

「明治18年(1885)に、菊川に馬車会社ができて、この道を走って営業をしたのがその名の由来です。」(錦糸三和町会HPより引用)

東京乗合馬車会社(本所区菊川町2丁目)の乗合馬車は、馬車通りから両国橋に出て、九段まで通じていました。

東京市電が開通するまで繁盛しました。

「馬車通り」を西から東へ道なりに探索しています。

「馬車通り」→「相生町跡」→「井筒部屋」→「ねずみ小僧」→「前原伊助宅跡」→

「吉良上野之介」→「芥川龍之介」→「本因坊屋敷跡」→「小林一茶居住の地」→「時の鐘」

(説明板)

「江戸の町 相生町跡 39

ここから東側は相生町といわれていました。

嘉永五年(一八五二)の本所絵図によると、一之橋から二之橋東側にかけての竪川沿いが相生町となっています。元禄二年(一六八九)から徐々に町屋ができていったようです。

町名は、おめでたい言葉である「相生」がつけられました。なお、旧両国橋の東詰め、隅田川と竪川が交差する角地が、相生と対をなす「尾上」町と名付けられていました。

相生町五丁目(現、緑一丁目)には、俳人の小林一茶が、深川の愛宕神社居住の後に文化元年(一八〇四)十月頃から祖母の三十三回忌に郷里に旅立つまでの文化五年(一八〇八)まで住んでいました。 墨田区」

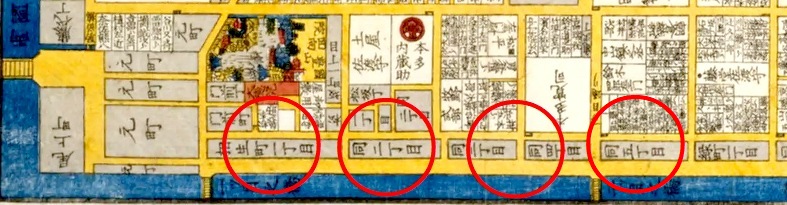

「江戸切絵図」

江戸切絵図から相生町一丁目〜五丁目部分の抜粋です。

※令和元(2019)年9月16日に井筒親方(元関脇・逆鉾)が急逝し、井筒部屋は消滅しました。

説明板「相撲部屋 井筒部屋(時津風一門)」も撤去されています。

(説明板)

「相撲部屋 井筒部屋(時津風一門) 5

師匠は、十四代・井筒好昭(元関脇・逆鉾)。明治時代、七代・井筒(第十六代横綱・初代西ノ海)によって創設。昭和十九年(一九四四)九月、九代・井筒の死去に伴い一時消滅。

昭和二十二年(一九四七)六月、元幕内・鶴ヶ嶺道良が十代・井筒を襲名し、井筒部屋を再興しましたが、昭和四十九年(一九七四)四月、十一代井筒は井筒の年寄名跡を返上、陸奥を襲名、陸奥部屋へ名称変更し、井筒部屋は再度消滅しました。

同年七月、九重部屋所属の第五十二代横綱・北の富士が引退、十二代・井筒を襲名、九重部屋から分家独立して井筒部屋を創設しましたが、昭和五十二年(一九七七)十一月、十一代・九重の死去に伴い十二代・九重を襲名、九重部屋を継承したため、井筒部屋の名称はここでも一時消滅しました。

翌月の同年十二月、君ヶ浜親方(元関脇・鶴ヶ嶺)は昭和四十七年(一九七二)井筒部屋から分家独立、君ヶ浜部屋を創設していたが、十三代井筒昭男を襲名、部屋名称を井筒部屋に変更し、今日に至っています。 墨田区」

(説明板)

「忠臣蔵 前原伊助宅跡 41

この辺りに前原伊助宅がありました。

伊助は、赤穂浪士四十七士の一人で、浅野家家臣前原自久の長男として生まれ、延宝四年(一六七六)に家督を継ぎます。金奉行として勤仕したため、商才に長けていました。

浅野内匠頭の刃傷事件後は江戸急進派として単独で別行動を取りました。初めは日本橋に住んでいましたが、やがて吉良邸裏門近くの本所相生町二丁目に移り住み、「米屋五兵衛」と称して店を開業し、吉良家の動向を探りました。その後、大石内蔵助と行動をともにしました。

討ち入りの直前には、亡君の刃傷事件から討ち入りまでの経過を漢文体で克明に書き綴った「赤城盟伝」を著しています。 墨田区」

<本因坊家屋敷跡> 墨田区両国3-5-7(パイオニアINN)

<小林一茶居住の地> 墨田区緑1-1

馬車通りを進んでいき、大横川親水公園にさしかかると、「時の鐘跡」があります。

説明板は、ちょっと離れたマンション「ベルパレス」の横にあります。

(説明板)

「時の鐘跡 住所 墨田区緑四丁目二十二番

大横川の左岸には時の鐘を撞く鐘楼がありました。

江戸時代、時を知らせる手段は鐘を撞くこと以外にはありませんでした。そのため、江戸城で打ち出され太鼓の音(のちに日本橋本石町の鐘楼の鐘)を、周辺の鐘楼が鐘の音に換えて打ち出し、順次この鐘の音を引き継いで江戸の隅々へと時を知らせていきました。

従って、江戸城と周辺の町内とでは、少し時間にずれが生じるのが普通でした。

また、当時は不定時法を採用していたことから、季節に応じて時間の長さが変化しました。従って夜明けは常に明け六ツ(六時)、日没は常に暮れ六ツ(六時)だったのです。

日本橋本石町の鐘の音は、ここ本所の鐘楼に伝えられました。鐘楼の近くには時鐘屋敷(緑四丁目十番・二十一番の境)があり、町会で選ばれた撞き番の人が待機していたそうです。

平成十九年三月 墨田区教育委員会」

<撞木橋の由来>

(プレート文)

「撞木橋の由来

ここに架かっていた撞木橋は万治2年(1659)当時の本所奉行徳山五兵衛、山崎四郎左衛門両名によって墨田区江東橋一丁目より、同緑四丁目の大横川に架けられました。

最初は長さ10間、幅2間の木橋でしたが、その後、幾度となく架け替えられ、昭和5年7月には、鋼橋(トラス)になりました。

この橋は、大横川親水河川整備事業により、その役目を終えて昭和62年10月に撤去されました。

なお、ここは堅川・大横川の交差辻なので、北辻橋、南辻橋、新辻橋などが架けられましたが、北辻橋西側の大横川河岸に「本所時之鐘」の鐘撞堂があったことから、これらの橋は俗称として「撞木橋」と呼ばれてきました。その後、北辻橋が撞木橋を正式に名称とするようになったものと思われます。

平成11年2月」

「江戸切絵図」

江戸切絵図から、「北辻橋」部分の抜粋です。