○ 誠之堂・清風亭

○ 日本煉瓦製造株式会社

旧煉瓦製造施設

○ 深谷駅

・深谷駅舎

・渋沢栄一像

・渋沢栄一からくり時計

・渋沢栄一と日米人形交流

・吉徳これくしょん展示室(台東区浅草橋)

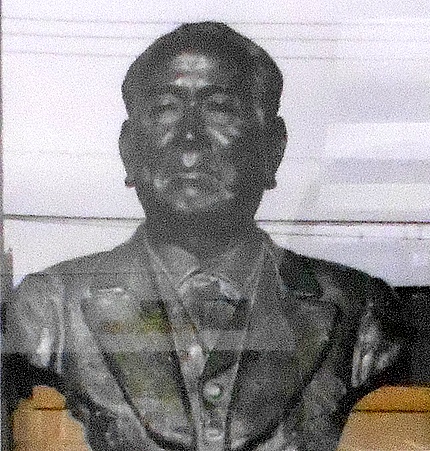

○ 渋沢栄一翁像(胸像) 深谷市役所

○ 道の駅おかべ

○ 赤城乳業本社

○ 七ツ梅

大正5(1916)年に第一銀行の行員たちがお金を出し合って建てたのが「誠之堂」(国重要文化財)です。

第一銀行の頭取だった渋沢栄一の喜寿を記念して清和園に建てられました。

なお、第一銀行中庭にあった「第一銀行頭取男爵渋澤榮一像」は、

昭和9(1934)年に第一銀行の保養施設「清誠和園」の誠之堂に移設されましたが、

現在は渋澤栄一の旧飛鳥山邸に建っています。

<大寄公民館で受付>

<展示>

<清風亭/誠之堂>

清風亭と誠之堂は、世田谷区瀬田の第一銀行の保養施設「清和園」の敷地内に建てられていました。

誠之堂の設計者は清水組(現清水建設)の田辺淳吉で、誠之堂は、田辺淳吉の代表作と言われています。

2棟の取壊しの決定に伴って深谷市が譲り受け、平成11(1999)年に当地に移築されました。

清風亭は埼玉県文化財、誠之堂は国重要文化財に指定されています。

(説明板)

「清風亭(せいふうてい)

この建物は大正15年(1926)に第一銀行2代目頭取、佐々木勇之助の古希(70才)を記念して、現在の東京都世田谷区瀬田に在った銀行の保養施設「清和園」内に建てられました。設計は銀行建築に活躍した西村好時、施工は清水組(現在の清水建設株式会社)が行いました。

建築面積は168.48㎡、棟までの高さは5.836mを測ります。構造は鉄筋コンクリート造、外観は人造石掻落し仕上げの白壁にスクラッチタイル(ひっかき傷をつけたタイル)と鼻黒煉瓦(黒褐色のれんが)がアクセントをつけ、屋根には瑠璃色の釉薬をかけたスパニッシュ瓦(スペイン風を模した丸瓦)が葺かれています。大正12年(1923)の関東大震災を契機に建築構造の主流となった鉄筋コンクリート造の初期の事例として、建築史上貴重な建物です。

平成9年(1997)、取壊しの決定に伴って深谷市が譲り受け、平成11(1999)当地に移築、平成16年(2004)3月23日、埼玉県の有形文化財の指定を受けました。」

(説明板)

「誠之堂(せいしどう)

この建物は大正5年(1916)年に第一銀行の創設者、渋沢栄一の喜寿(77才)を記念して、現在の東京都世田谷区瀬田に在った銀行の保養施設「清和園」内に建てられました。設計は後に大正建築の名手と称される田辺淳吉、施工は清水組(現在の清水建設株式会社)が行いました。

建築面積は113.30㎡、棟までの高さは6.910mを測ります。構造は補強煉瓦造、外観は焼きの異なる3色の煉瓦が組み合わせて積まれ、煙突の直下には煉瓦で描かれた「喜寿」の文字を見ることが出来ます。屋根には天然スレートが葺かれています。

建物の雰囲気は栄一の希望を元にイギリス風農家をイメージしています。室内には暖炉上の栄一のレリーフや古代中国の画法による祝宴の様子を描いたステンドグラスがあり、さらに中国、朝鮮、日本のデザインが取り入れられています。平成9年(1997)、取り壊しの決定に伴って深谷市が譲り受け、平成11年(1999)当地に移築、平成15年(2003)5月30日、国の重要文化財の指定を受けました。」

<清和園碑>

昭和29年の清和園の碑があります。碑も一緒に世田谷区から移設しており、感心します。

天皇皇后両陛下行幸啓 平成29年9月21日 清和園碑前での写真です。

<誠之堂> 国重要文化財

(説明板)

「誠之堂

渋沢栄一(しぶさわ えいいち)

天保 11年(1840)~昭和6年(1931年)。現在の深谷市血洗島に生まれる。青年のころ、尊皇攘夷運動に加わったが、一橋家の家臣、平岡円四郎と出会ってからは一橋家に仕えた。第十五代将軍徳川慶喜の弟である徳川昭武に随行し渡欧、約1年滞在する中で、近代の思想、文化、社会制度などをつぶさに学んだ。

明治元年に帰国した後、大隈重信の説得により大蔵省に仕えたが、大久保利通らと財政営で意見が対立し、辞職。以後は、株式会社制度や銀行事業、保険事業など日本の資本主義の基礎となる制度を次々と導入し、各種産業の育成に努めた。設立した企業は第一国立銀行(現みずほ銀行)をはじめ、500余を数えた。また、社会福祉事業や国際親善にも尽力し、600以上の社会公共事業にも関わった。

田辺淳吉(たなべ じゅんきち)

大正時代を代表し、モダンな潮流を作り上げた建築家。帝国大学の工科大学建築学科で、東京駅を設計した辰野金吾に学び、卒業後は清水組建設株式会社の前身である清水組に入社、後に独立して建築設計所を開く。

田辺の代表作には、誠之堂のほか、王子飛鳥山の旧渋沢邸の中に現在残っている、晩香慮と青淵文庫がある。

誠之堂(せいしどう)

設計 : 田辺淳吉 面積112.30㎡ 煉瓦造平屋建

大正5年、第一銀行の創立者渋沢栄一翁の喜寿を記念して第一銀行関係者の寄付により小集会所として建設された。「誠之堂」は翁の命名で、孔子の『中庸

』の「誠之者、人之道也」に拠る。

当時の多摩川電車の終点であった第一銀行付属運動場に建設された。イギリスの農家風の落ち着いた雰囲気と輪郭をもち、住宅ではないが大正前半期の住宅建築へかけた建築家の夢の実現とでもいうべき密度の高い仕事である。細部によく神経が行きとどき、森谷延雄のデザインしたステンドグラスや煉瓦の肌あいなどに設計者の装飾に対する造詣の深さがしのばれる。

左の写真は大正5年に竣工した時の写真」

<喜壽>

暖炉の背面外壁に3種類の色合いの煉瓦で「喜壽」の文字が表されています。

<ステンドグラス>

ステンドグラスのモチーフは、中国・漢時代の「画像石」の人物群からとられました。

化粧所扉のステンドグラスは鳳凰と龍のデザインです。

<誠之堂内>

集合写真

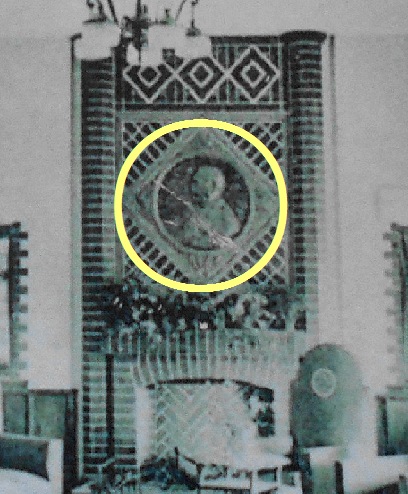

<渋沢栄一レリーフ>

暖炉の上に渋沢栄一のレリーフがあります。

大正5(1916)年の創建時は「横向き」の胸像レリーフがはめられました。

大正8(1919)年に胸像レリーフは「正面向き」に替えられました。

(説明板)

「胸像レリーフと額

大正5年の創建時、暖炉の上の壁面には、当時男爵だった渋沢栄一の「横向き」の胸像レリーフがはめられた。

大きさは60センチ強の円形で、彫刻家、武石弘三郎により原型が制作された。

大正8年、4月、胸像レリーフを「正面向き」のものにし、上部に誠之堂建設の経緯を記したブロンズの額を掲げるなど、現在の形に模様替えがなされた。

作り直された理由は、現在のところわからない。」

「暖炉上部の額

大正五季丙辰青淵先生躋喜寿第一銀行初員胥議新築一堂於清和園祝之請先生命名曰誠之又刻此像表敬愛之至情云

大正五年丙申、青淵先生喜寿に躋る。第一銀行諸員胥議して、一堂を清和園に新築す。これを祝い、先生に請いて命名して曰く「誠之」と。又、此の像を刻し、敬愛の至情を表すと云う。」

<清風亭> 埼玉県文化財

第一銀行2代目頭取の佐々木勇之助の古希(70歳)を記念し、行員たちによって建てられました。

関東大震災後に建てられ、当時としては珍しい鉄筋コンクリート建築です。

<渋沢栄一翁ブロンズ像>

「渋沢栄一翁ブロンズ像

この像は翁の喜寿を記念して作られ、佐々木勇之助氏に贈られたものです。」

暖炉の隣にガチャが置かれていました。「煉瓦ペンダント」が入っていました。

明治20(1887)年に日本煉瓦製造株式会社が渋沢栄一らによって設立されました。

保存修理工事のため見学休止中、再開は令和9年の予定です。

日本で最初の洋式煉瓦製造所は、1872(明治5)年、小菅に設立された「盛煉社」です。

誠之堂展示より

東京駅に深谷産のレンガが使われていることにちなんで、

1996年の改築時に赤レンガ駅舎をモチーフにして建てられました。

深谷駅舎はレンガは使っておらず、実はタイル貼りです。

自販機もレンガ模様です。

碑文の説明は昭和63(1988)年3月、当初に建立された「男爵渋沢青淵先生寿像」のもので、

渋沢栄一記念館へ平成7(1995)年11月11日の開館を機に移設されています(こちらで記載)。

平成8(1996)年7月に新たに渋沢栄一像が建立されました。

(碑文)

「正二位勲一等子爵澁澤栄一先生は、天保11年(1840)2月13日私達のまち深谷市大字血洗島に生まれました。

幼い時から読書を好み、家業を助け、少壮の頃は国事に奔走、慶應年第15代将軍慶喜公の命令により渡欧して見聞を広め、帰国後明治新政府に出仕し、近代国家形成のための諸制度、諸事業を策定しました。明治6年富国の道を求めて野に下り、わが国最初の銀行を創立し、続いて製紙・紡績・製鋼・造船・鉄道・ガス・電気・窯業等先進諸国が有する諸事業のすべてを創立あるいは援助育成しました。一方、福祉・教育・医療等数多くの分野にそれぞれの機関を創設してその運営に挺身、その他労資協調・国際親善に心を砕き、昭和6年11月11日、91年の生涯を閉じられました。

先生は常に道徳と経済の合一を説かれ、その思想を経営の基本とされました。先生を追慕する私達は、朝夕その教えを守り、後世に余光の及ぶことを祈念してここにこの像を建立しました。

建立 昭和63年3月吉日 青淵・澁澤栄一銅像建設協賛会

建立 1996年7月吉日 澁澤栄一座像 田中昭作」

平成24年2月12日除幕式。

普段はゆるキャラ「ふっかちゃん」がいますが、

定刻になると「青い目の人形」と「市松人形」をもった渋沢栄一が登場します。

渋沢栄一が人形による国際交流を行ったことがイメージされています。

(説明板)

「渋沢栄一からくり時計

渋沢栄一(1840年~1931年)は維新後の急激な近代化を迎えた明治・大正期の日本を経済という舞台で支えた人物で、現深谷市の血洗島に生まれた。

日本で初めての銀行である第一国立銀行の創立者。

論語の精神を重んじ「道徳経済合一説」を唱え、生涯設立にかかわった会社はゆうに500を超える。

日本人移民の排斥運動が加熱し日米関係が悪化したときには、それをやわらげるためにお互いの国の人形を交換した。そのとき日本に贈られたのが「青い目の人形」、その返礼としてアメリカに贈ったのが「市松人形」である。

このからくり時計は、時計塔の部分は当時の第一国立銀行をイメージし、定刻になると「青い目の人形」と「市松人形」を持った栄一が現れ、時刻を知らせる仕掛けとなっている。また、時計はソーラーエネルギーを使っている。

平成24年2月

深谷市(渋沢栄一没後80年記念事業)

深谷ロータリークラブ(深谷ロータリークラブ創立50周年記念事業)」

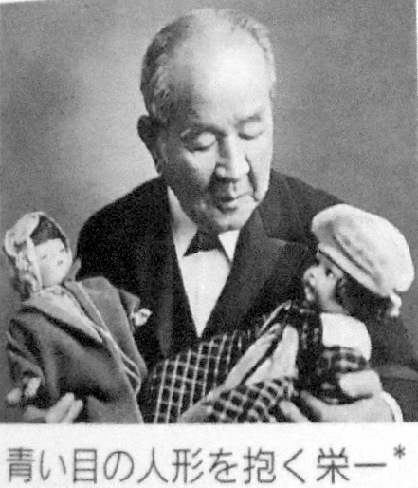

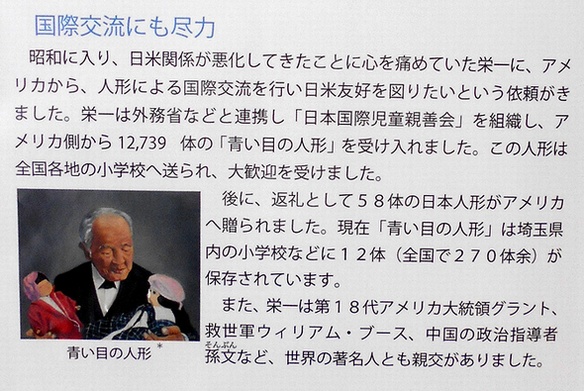

日米親善人形の取り組みは、1926年に米国で始まりました。

同志社大や京都大学で神学を教えた宣教師のシドニー・ギューリックが、

日本に人形を贈って関係を改善しようと計画しました。

米国から打診を受けた外務省と文部省は、相手が民間なのでこちらも民間で受けることとし

渋沢栄一に協力を仰ぎ、栄一は「日米国際児童親善会」を立ち上げました。

事務局の担当者は外務省と文部省の職員が担い半官半民でした。

米国で集められた12,739体が、翌年の昭和2(1927)年春、12隻の船に分かれ横浜と神戸に到着しました。

3月3日の雛祭りに、明治神宮外苑の日本青年館で、歓迎式が盛大に行われました。

そして、青い目の人形は、各地の尋常小学校などに贈られました。

日本側も答礼で「ミス東京」「ミス横浜」など日本各地の名が付けられた大型の市松人形58体を米国に贈り、

民間での交流が広がりました。

戦争が始まると米国製の人形は敵視され、大半が焼かれたり捨てられたりしました。

現在、青い目の人形は340体、日本人形は47体が確認されています(吉徳のHPを参照した)。

東京浅草橋の「吉徳」は、吉徳10世・山田徳兵衛が答礼人形の企画・製作を指揮しました。

答礼人形の里帰りに際して11世・山田徳兵衞がその大多数の修復監修を務めました。

現在は12世・山田徳兵衞が答礼人形の修復に参画しています。これまで41体の修復を行ってきたそうです。

「パンフ」「アサヒグラフ 人形大使歓迎号」(昭和2(1927)年3月28日)「青い目の人形」(渋沢敦雄氏油絵)

<グランド・オールドマン>

グランド・オールドマンとは、国際協調を願う世界中の人たちが

渋沢栄一のことを「民間外交」の傑出した実践者として認め讃えた呼称です。

吉徳のホームページ中、日米親善人形に、吉徳とのかかわりが詳しく記載されています。

「青い目の人形」は現在340体の存在が確認されており、

そのうちの一体「アニー」が吉徳資料室に保存されています(公開なし)。

日米親善人形に関する資料などの展示があるのかなと吉徳これくしょん展示室を観覧しましたが、

展示はありませんでした。親善人形の企画展でも行うと良いのになと思いました。

収穫はあって、以下2冊の見本品に日米親善人形について記載されていました。

『語りかける人形たち』11世・山田徳兵衞著 東京堂出版刊(2001)

『人形歳時記』吉徳資料室長・小林すみ江著 婦女界出版社刊(1996)

<語りかける人形たち>

「語りかける人形たち」(山田徳兵衞著)は、日米親善人形について詳細に記載されています。

青い目の人形を抱く渋沢栄一の写真をよく見るところですが、

アサヒグラフ「人形大使歓迎号」の表紙に使われた写真だったのですね。

「アサヒグラフ 人形大使歓迎号」(昭和2(1927)年3月28日)

<展示室>

[利用案内]

所 在 地 株式会社吉徳 浅草橋本店4階(台東区浅草橋1-9-14)

観覧時間 10:00~17:00

休 日 本店休業日、展示替期間

観 覧 料 無料

浅草橋本店の4階に「吉徳これくしょん展示室」があります。

所蔵している多数の資料が台東区有形民俗文化財として搭載されています。

生人形「藤娘」がお出迎え。

2001(平成13)年12月建立。

以前は玄関前にあったようですが、現在は庁舎内にあります。

平日訪問の機会がないので、画像は、東商渋沢ミュージアムのパネル展示からです。

渋沢栄一が盛りだくさんです。

<情報センター>

渋沢栄一のパネル展示があります。

深谷駅近くに赤城乳業本社があります。本社は深谷市にあったのですね。

七ツ梅酒造跡に、レトロな「七ツ梅」があり複数の店舗が営業しています。

深谷シネマもそのひとつ。