摂津国佃村の漁民が徳川家康との縁で宅地を造成し、移住したのが佃島の由来です。

江戸湾内で漁をし、江戸の魚市に魚を卸しました。白魚を将軍に献上し、十一月から三月まで白魚漁を行いました。

白魚漁や佃煮の産地として有名でした。

○ 江戸名所図会等

○ 佃島渡船場跡

○ 汐見地蔵尊

○ 佃小橋

○ 佃渡し跡広場

○ 住吉神社

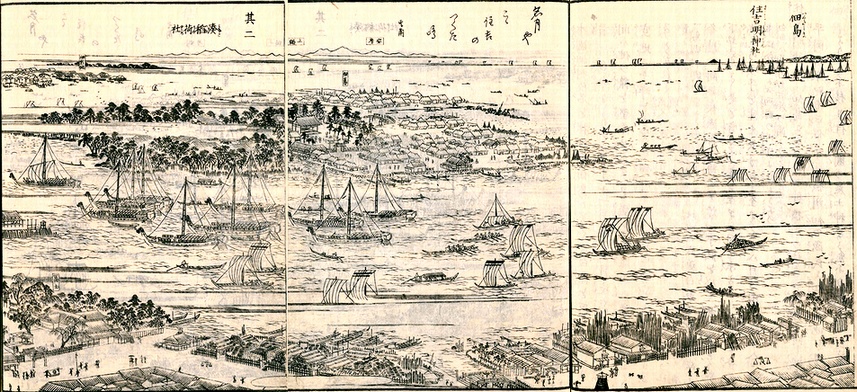

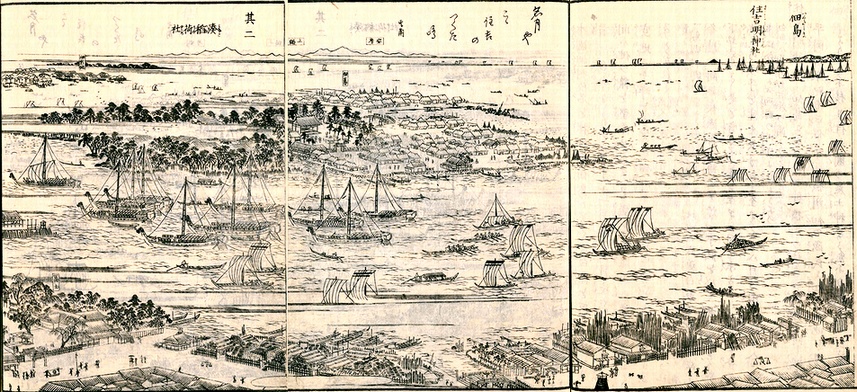

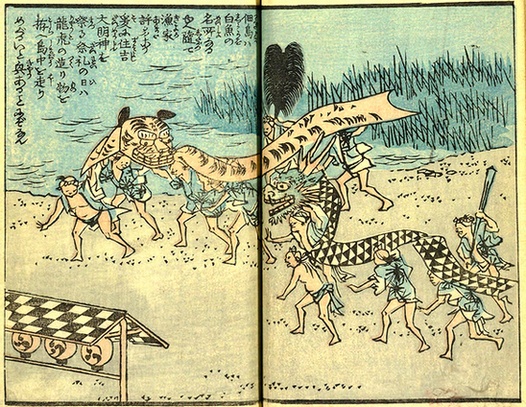

「江戸名所図会 佃島 住吉明神社」

江戸名所図会では複数ページに渡って掲載されているので、1〜2頁と3頁を合成しました。

手前に佃島、奥に石川島が描かれています。

挿絵には「名月や ここ住吉の つくだ島 其角」とあります。

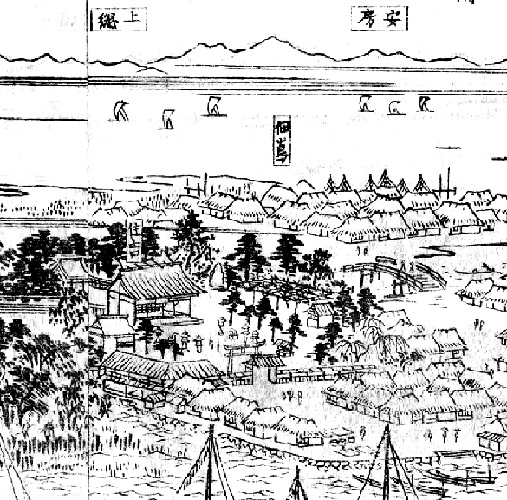

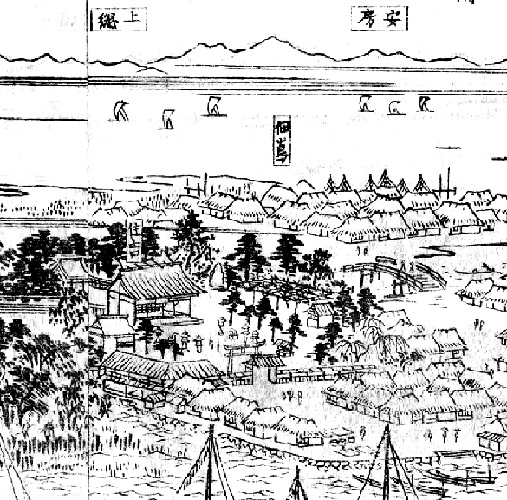

2枚目は「住吉明神社」部分の抜粋です。

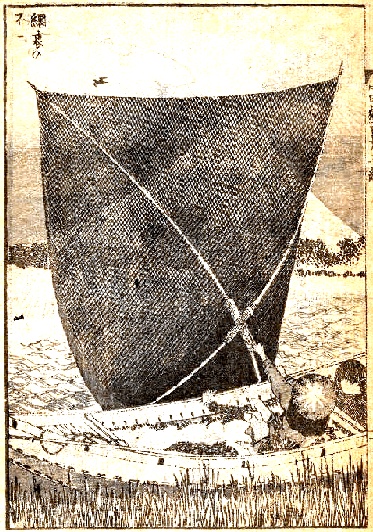

「江戸名所図会 佃島 白魚網」

白黒でわかにくいですが、かがり火を焚いての夜の光景です。

佃島では四手網というこの網で白魚漁をしていました。

「富嶽百景 網裏の不二」(北斎)

四手網を使って白魚漁をしていた漁師が、富士を網に捉えたところです。

「東都三十六景佃しま漁舟」(二代広重)

かがり火を焚いて漁をする漁舟が見えます。

「絵本江戸土産 佃島」(広重)

佃まちかど展示館に、文政年間の作といわれる二対の獅子頭「龍虎」と「黒駒」が展示されていますが、

まさにその「龍虎」と「黒駒」を広重が描いています。

「名所江戸百景 佃じま住吉の祭」(広重)

神輿をかついでいるのが見えます。

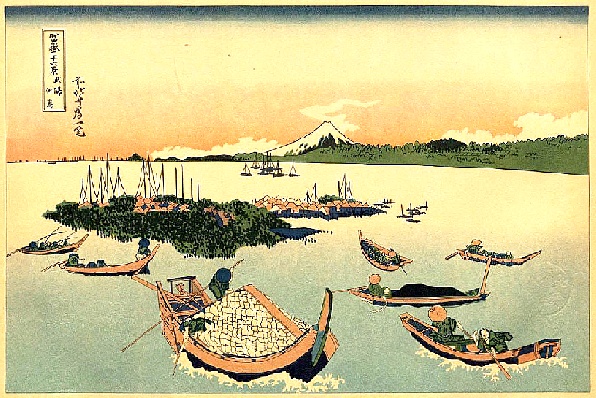

「富岳三十六景 武揚佃島」(北斎)

遠景に富士が見えます。島の右手は佃島、左手は人足寄場のある石川島です。

近景の船の積み荷の形が富士の形です。

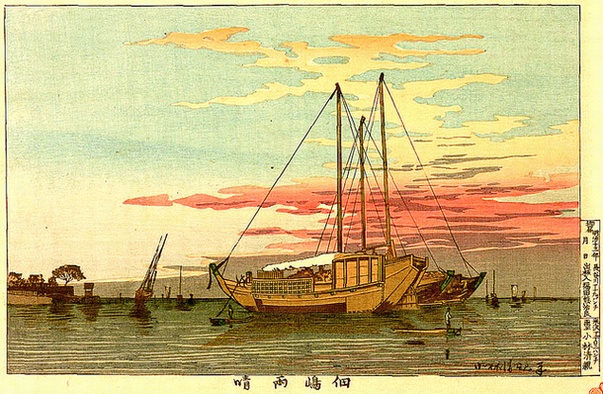

「佃嶋雨晴」(小林清親 明治13年)

明治初期の佃島を描いています。佃島は左手に小さく、住吉神社が見えます。

「東京名所 佃島」(井上探景(井上安治)

同じ構図の井上安治の作品です。

「佃島渡船場跡之碑」が湊と佃の両方にあります。

こちらは湊側の佃大橋の橋詰にある石碑「佃島渡船」です。

(説明板)

「中央区民文化財

佃島渡船場跡

所在地 中央区湊三丁目一八番

佃一丁目一一番四号

佃島は隅田川河口にできた自然の寄洲でした。江戸幕府初代将軍徳川家康の時、摂津国佃村(大阪市西淀川区)の漁民を招いて住まわせたところと伝承されています。この島と対岸の船松町(佃大橋西詰付近)との間に正保二年(一六四五)に通ったのが佃の渡しです。

明治九年(一八七六)には、渡し銭一人五厘の掲示札の下付を願い出て許可され、大正十五年(一九二六)東京市の運営に移り、翌昭和二年三月に無賃の曳船渡船となりました。「佃島渡船」の石碑は、手こぎ渡船を廃止した記念として、この時期に建てられたものです。

昭和三十年(一九五五)七月には一日七○往復にもなりましたが、同三十九年八月の佃大橋の完成によって三○○年の歴史を持つ佃島渡船は廃止されました。

渡船の歴史を記念する史跡として、中央区民文化財に登録されています。

平成十六年三月 中央区教育委員会」

佃側の渡船場です。

<北条秀司句碑>

「雪降れば 佃は古き 江戸の島 秀司」

台石銘文。

「劇作家北条秀司は佃島が好きであった。新派

俳優花柳章太郎も佃島が好きであった。二人

はたえず連れ立って、佃島をあるき、大川の

渡船を楽しんだ。

その結晶として、「佃の渡し」の芝居作り

を企画した。それが昭和三十二年十二月の

新橋演舞場に脚光を浴び、劇団新派の財産を

一つ殖やし、北条の代表作をまた一つ世に

残すことになった。」

渡船場の近くに汐見地蔵尊があります。

(説明板)

「汐見地蔵尊

文化四年(一八〇七)富岡八幡宮祭礼日に永代橋の崩落事故が起こり二千余名もの犠牲者が出ました。その後も大火災、大地震、疫病が江戸一帯を襲い、多数の死傷者が出ました。明治時代に入りこの地に怪奇現象が起こり、川底から一体の石像と、多数の人骨、歯牙歯骨が出ました。人骨は両国の回向院に、石像と歯牙歯骨はこの地に葬って供養しています。歯を病む者が祠前の塩を持ち帰り口中を漱げば痛みが治り、お礼に塩や揚枝を供する習しで、霊験すこぶるあらたかな地蔵尊として篤い信仰を集めています。

供養祭 毎年六月六日」

佃小橋は、朱塗りの橋です。

橋が架かる佃川支川の川底には、3年に1度行われる住吉神社の例大祭に用いる「抱木」(大幟の柱)が、

保存のため埋設されています。佃住吉講によって、このことを知らせる案内板が設置されています。

<住吉水門と佃堀(佃川支川)>

一之鳥居は隅田川に面して建っています。

<二之鳥居/扁額>

陶器でできた扁額で、題字は有栖川宮幟仁親王の筆。明治15(1882)年奉納。

<水盤舎>

(説明板)

「住吉神社の水盤舎・陶製扁額

所在地 中央区佃一−一−一四

住吉神社は江戸初期に、摂津国西成群(大阪市)佃村の漁民が江戸に移住した後、正保三年(一六四六)に現在地に創建された佃島の鎮守です。

当社は、創建以来、佃島の鎮護のみならず、水運関係の人々から厚い信仰を受けてにぎわいました。

水盤舎は欅材の切妻造、瓦葺きの建物です。明治二年(一八六九)に再建され、同四十四年に改築されました。水盤舎の欄間は、明治二年再建時のものを使ったと推定されています。欄間の正面には石川島の灯台と佃の渡し、側面には帆をはった回船や綱をうつ小舟、背面には磯の景色、また内側にも潮干狩など、佃島

の風景が彫られています。石造の水盤には「天保十二年(一八四一)白子組」と見え、木綿問屋組合が寄進したものです。

正面鳥居の上にある扁額は、珍しい陶製で、白地に呉須で額字や雲文を染付けています。明治十五年(一八八二)六月に制作され、額字の筆者は有栖川宮幟仁親王

です。

水盤舎と陶製扁額 は、共に中央区民有形文化財に登録されています。

平成九年三月 中央区教育委員会」

<二宮尊徳>

<鰹塚>

昭和28(1953)年に東京鰹節類卸商業協同組合が奉納。

碑表「鰹塚」の揮毫は、日展審査委員で組合員・鰹節問屋「中弥」店主の「山崎節堂」氏です。

(参考)鰹節問屋「中弥」直営「そばよし」(こちらで記載)

(説明板)

「鰹塚

鰹節問屋は江戸時代から、住吉大神を生業繁栄の守護神として奉賛してきました。

神社建築では、棟木の上に鰹節に似た円柱状の飾り木「堅魚木 」が横に並んでいます。わが国最古の法典である「大宝律令」(七〇一年)、「養老律令」(七一〇年)に海産物調賦に、堅魚、煮堅魚、堅魚煎汁(煮詰めたエキス)の記録があるように、大和民族は古来より鰹を食し、保存食、調味料としても利用してきました。

東京鰹節類卸商業協同組合は、鰹の御霊に感謝慰霊の意を込め、また豊漁を願い、昭和二十八年五月「鰹塚」をここに建立しました。

費用は組合員九十六名の積み立てによる浄財でまかなわれました。

塚石は鞍馬石(高さ七尺、幅四尺)、台石は伊予青石(高さ三尺)であります。

表面の揮毫は、日展審査委員で組合員・鰹節問屋「中弥」店主でもある「山崎節堂」氏、裏面の碑文は慶応義塾大学名誉教授「池田弥三郎」氏によるものです。

東京鰹節類卸商業協同組合」

<不詳>

詳しく見ていないので不詳です。

<五世川柳句碑>

五世川柳・水谷緑亭「やわらかで かたく持ちたし

ひとごころ」の句が彫られています。

昭和41(1966)年建立。

三囲神社にも同じ句の碑があります(明治3年)。

(説明板)

「五世川柳 水谷緑亭句碑 所在地 中央区佃一丁目一番十四号

水谷緑亭(一七八五〜一八五八)は、南茅場町(現在の日本橋茅場町一丁目)に生まれ、本名を金蔵といいました。幼いときに父を亡くし、佃島の風俗を矯正したなどの功績により、町奉行所から三度にわたり褒章を受けました。

文化年間(一八○四〜一八一八)始めに二世川柳柄井弥惣右衛門の門に入り、川柳を学び、鯉斎佃(なまぐさいたづくり)と号しています。二世没後は四世川柳人見周助に学び、天保八年(一八三七)五十歳の時に五世川柳を景勝しました。

五世嗣号の翌年には、初世川柳以来続いた『誹風柳多留』が一六七編で刊行を終えますが、天保十二年から『新編柳多留』を刊行し、嘉永二年(一八四九)の終刊まで五五編を数えました。緑亭は、この間に川柳の式法を作り、晩年に『柳風狂句』と名付けています。

編著には『狂句百味篳筒』をはじめ『住吉社奉額狂句会』等があります。文筆業に長じ、川柳とは別に著作も多く、『遊仙沓春雨草子』『祥瑞白菊物語』などの草双紙や、『俳人百家撰』などの伝記物等も著しています。

この句碑は、昭和四十一年十一月に佃の人々によって建立されたもので、「和らかで かたく持ちたし 人ごころ」と緑亭の句が刻まれています。

平成九年三月 中央区教育委員会」

<旧神輿庫>

明治43(1910)年12月の煉瓦造り(イギリス積み)の蔵です。

<神輿庫>

神輿は八角形で「八角神輿」です。

(説明板)

「住吉神社宮神輿 八角神輿

[右]天保九年製作 中央区区民有形民俗文化財指定

[左]平成二十三年製作

芝大門の万屋利兵衛により天保九年(一八三八)に製作されました。八角の型は 天皇陛下の御座 高御座を擬したといわれています。古くは海中渡御が行われていたため、内部も漆が塗られ気密性が高められています。

一七〇年以上例祭において使用されてきましたが、保存のため平成二十三年に八丁堀 秋山三五郎により新しく製作されました。」

<入船稲荷神社>

明治2(1869)年に遷座。

<船魂神社>

文久3(1863)年に鎮座。

<疱瘡神社・疫神社>

嘉永3(1850)年に鎮座。

<信>

詳しく見ていないので、詳細不詳です。

<龍神社>

(説明板)

「龍神社 龍姫大神(豊玉姫神)

於迦美大神・竜王弁財天

文政五年住吉神社 の境内に水を司る神、龍姫大神(豊玉姫神)が龍神社

として創建されました。その後佃島 に白蛇が現れ、人々はこれを龍神(於迦美大神)と崇め佃の町の中に祠を建てて祀りました。しかしこの祠は漁師が綱を渋釜で煮る作業場の近くにあったため火熱の害を受け易く、ある時綱元の夢枕に祭神が現れ、住吉神社の境内へ移りたいとの神託(神のお告げ)がありました。これを受けて天保九年(一八三八)に住吉神社境内社の龍神社に合祀されました。翌年になると日本橋老舗白木屋

の守護神として祀られていた大弁財天の御神徳が大き過ぎるため、持ちきれず龍神社へと合わせて祀られました。龍神社と大弁財天を合わせて「龍王弁財天

」とお呼びするようになり、今日では開運出世・金運上昇・商売繁昌・学業成就・芸能達者・病気平癒の御神徳を持つ神として、崇敬を集めています。また弁財天の縁日が「巳の日」であることから、多くの方々がこの日に参詣しました。現在龍神社の例祭は「さくら祭り」期間中の三月下旬頃行われます。」

<石井ぎんざ歌碑>

「明治は 遠くになっても 江戸が 残る 佃の夏祭り ぎんざ」

<社殿>

(説明板)

「住吉神社略縁起

御祭神 底筒之男命・中筒之男命・表筒之男命(住吉三神)

息長足姫命(神宮皇后)

東照御親命(徳川家康)

例祭 八月六日

「西の海阿波伎の原の潮路より顕われ出てし住之江の神」と卜部兼直の和歌にあるように住吉大神は、遠き神代の昔、筑紫の日向の橘の小戸の阿波伎原に於いて現れた伊邪那岐大神の御子、底筒之男命、中筒之男命、表筒之男命の三柱の神です。

神宮皇后三韓征伐の際、皇后自ら御親祭をなさり住吉三神の御守護により無事達成なさりました。その帰途、摂津国西成郡田蓑島(大阪佃

)にお寄りになり住吉三神を遥拝になりました。これが大坂佃の住吉の社(田蓑神社)の起源です。

遥か後、天正年間に徳川家康公が摂津の多田の廟に参詣の時、田蓑島(大阪佃)の漁夫達が漁船をもって神崎川の渡船を勤めた由縁で家康公がこの島の住吉の社(田蓑神社

)にも参詣し、家康公の漁業の傍ら田も作れとの事で、村名を田蓑から佃に改めさせました。そして田蓑の名を残すため社名を住吉神社から田蓑神社へと改めました。

天正十八年(1590)家康公が関東下向の際、家康公の命により摂津国佃の漁夫三十三人と住吉の社(田蓑神社)の神職平岡正大夫の弟、権大夫好次が分神霊を奉戴して江戸に下り、寛永年間に幕府より鉄砲洲向いの干潟を賜り、築島工事を起こし、正保二年に竣工し、元の名から佃島

と名付け、住吉明神の社地を定めて、正保三年(1646)六月二十九日、住吉三神、神宮皇后、徳川家康公の御霊を奉遷祭祀しました。これが佃住吉神社の起こりです。

佃島は江戸湊 の入り口に位置し、海運業、各問屋組合をはじめ多くの人々から海上安全、渡航安全の守護神として信仰を集めました。

その後、月島、勝どき、豊海、晴海と埋め立てが行われ、その地域の産土神(氏神)として信仰されています。」

<佃まちかど展示館>

御輿や獅子頭などが展示されています。