羽黒修験の山伏は、寺堂の維持管理や運営のための浄財を募るため、浅草寺・回向院・

木更津の選擇寺などで出開帳を催しました。

於竹大日如来の出開帳が嘉永2(1849)年8月に、木更津村出身で羽黒山で修行した長傳坊を先達とし、

世話人、乙部孫四郎・飴屋長治郎・石井弥三郎で行われました。

選擇寺出開帳は、嘉永2(1849)年7月から回向院で行われていた出開帳の合間となります。

上段正面:梵字の大日如来 月山 湯殿山 羽黒山

中段正面:供養塔

中段左側:容譽代 寺世話人中

中段右側:世話人 乙部孫四郎 飴屋長治郎 石井弥三郎

中段裏側:於竹大日如来 開帳 嘉永二己酉 八月日 先達長傳坊 當邑行人

(説明板)

「お竹大日如来供養塔

嘉永二年(一八四九)八月、先達長博坊などによって、お竹さんの尊像や遺品等を羽黒山より当山に奉安し、出開帳が行われ、

その時に建立された供養塔です。

山形庄内生まれの小竹さんは、江戸大伝馬町の佐久間という旅籠で女中をしていました。物乞に台所の余り物を与え、自分は流し元に袋やざるをつけて、一粒のお米も捨てないようにして、それを食べていました。やがてお竹は成仏し、人々から大日如来の化身と崇拝されるようになりました。

五代将軍綱吉の母桂昌院は、奉公煮んの鑑と讃えて、

「ありがたや 光とともに 行く先は 花のうてなに 於竹大日」

と詠み 小林一茶は

「雀子や お竹如来の 流し元」

と詠んでいます。

その信仰は、江戸から関東一円に広がり当山でも尊い出開帳があったのです。 合掌

令和元年六月 浄土宗選擇寺」

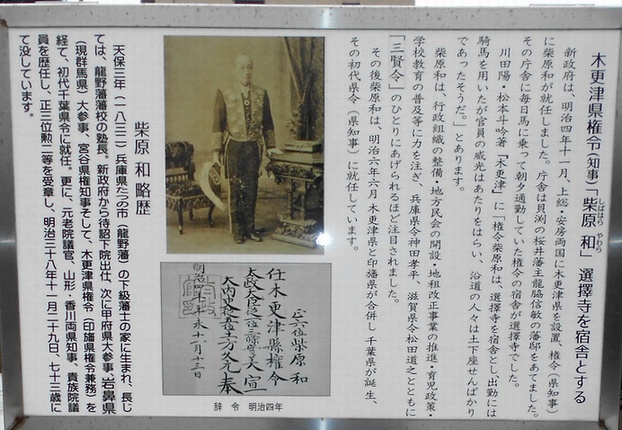

<柴原和詩碑>

木更津県は、1871(明治4)年に設置され、明治6年に印旛県と統合し千葉県が誕生しています。

柴原和は、木更津県の権令を務め、選擇寺を宿舎とし、後に初代千葉県令に就任しました。

2018(平成30)年3月11日、柴原の詩書を複写し刻んだ詩碑が設置されています。

<木更津警察署発祥之地>

<「思亭記」碑>

亀田鵬斉の門人で、書家の寺本海若が文政10(1827)年11月に書し建立。

<軍用兎之霊>

戦時中、兎の毛皮が動員されており、兎の霊を弔う碑です。

軍用馬の碑は多く見かけますが、軍用兎の碑は初めて見ました。

<わらべ地蔵尊/おもちゃ塚>

童心を育むためのようです。

<保科正重と母の墓>

左に保科正直次男正重墓、右に母墓。

(説明板)

「信州高遠城主保科正直の側室小日向氏女(母)と正直次男正重の墓である。

正重は幼名を靭負(にんぶ)といい、後に壹岐守を名乗ったとされているが、出生年月や任官年月等不詳である。保科系譜の中には、京都で病没したと記されているが、江戸の説もある。没年月は墓所に寛永十三年八月二十三日と刻まれている。

母は信州松本の小日向家に生を受け、正直の側室となり、一子正重を授かるも、小日向家は、徳川家と複雑な関係にある、真田家を出自とする家柄であり、その母をも

つ正重は幕府より冷遇されたようです。成人し妻を娶るも、若くしてこの世を去る。(没年齢不詳)子を授かるが女子であり、お家断絶となる。母は、正重没三年後の寛永十六年七月二十五日に没している。

当山を供養の場所と定めた理由の記録は残っていないが、正重の異腹の弟、保科正貞は、望陀郡内(この地域)に領地を持っていることから、弟正貞を頼った

ものと考えられる。或いは没するまで数年当山境内の一角に正貞の援助を受け正重と母が居住され没して当山に埋葬されたとも考えられる。

中央に観音石像が安置されているが、正重親子の供養仏として当時の当山住職か正重弟正貞、又は兄正光養子正之が奉安したものと思われる。

尚、正重の兄保科正光(正室の子)は、父正直の後継として高遠藩三万石の城主となり、二代将軍秀忠の御落胤幸松(後に正之)を養育し正光没後幸松より保科正之と名を改め藩主となり、異腹の兄三代将軍家光に重用され、山形藩を経て会津藩へ転封、二十三万石の大大名となり、四代将軍家綱の後見職として、幕閣の中枢を担い、徳川家の礎を築く。

又弟保科正貞は、家康の異父同腹妹が母であったために、徳川家より庇護を受け、飯野藩一万七千石の初代藩主となり、更に創始した家系が保科氏の本家となった。

正重の兄正光、弟正貞は、大名となり藩主の座に就くが、次男正重のみ不遇の生涯をおくり、母共々当山境内墓所に葬られている。 合掌

「保科氏八〇〇年史」参照

平成十三年師走 浄土宗選擇寺」

<歴代上人墓>

<藤勧進>

(説明板)

「藤勧進

小林一茶は、木更津に度々訪れ、選擇寺に宿泊する事もありました。

文化六年三月六日、当時末寺の東岸寺の大藤の下に於いて、一茶俳諧友の大椿・雨十・魚沢・貞印等が集まり、「藤勧進」の句会が開かれた事が「文化句帖」に記載されています。

選擇寺から東岸寺にかけ、幾つもの藤棚があったと伝えられ、その「藤勧進」句会を偲ばせる、唯一の藤棚が、木更津第一小学校に花を咲かせています。

又、俳諧の友「大椿」は、選擇寺二十八世潮譽秀海上人で、東岸寺住職を経て選擇寺に入山されました。一茶と大変親しかった様です。

本年秀海上人二百回忌菩提の為、「藤勧進」の折詠んだ一首を石に刻み供養とするものです。 合掌

平成二十年十月六日 浄土宗選擇寺」

「藤さくや 里はすらりと 更衣」

道を隔てた東岸寺には、小林一茶の藤勧進句碑があります。

<木更津市近代幼児・児童教育発祥之地>

<「こうもり安」の墓>

(説明板)

「「こうもり安」の墓

歌舞伎「与話情浮名横櫛」で切られ与三郎の相棒としておなじみのこうもり安は、本名を山口瀧蔵といい、文化元年、木更津五平町の大きな油屋「紀の国屋」の次男として生まれました。芝居中の人物像とは異なり、実際はなかなかの男振り、天性の美声に加え、金回りもよく、花柳界の寵児といわれれるほどの人物で、ゆすりを働くような人柄ではなかったようです。毎夜ふらふらと出歩くことからこうもり安と呼ばれ、芝居では右ほほにあるこうもりの入れ墨は、実は左の太ももにあったと言われています。

ここ選擇寺にある紀の国屋代々の墓碑銘には「進岳浄精信士 慶応四年四月五日」と刻まれています。(本堂左側)

木更津市 木更津市観光協会」

<その他>

撰擇寺の裏に東岸寺があります。

<一茶句碑>

文化6(1809)年3月6日、東岸寺の大藤の下に於いて、「藤勧進」の句会が開かれ時の

一茶の句碑が建っています。平成6年建立と新しい碑です。

「藤棚やうしろ明りの草の花」

(裏面)

「東岸寺藤勧進

文化六年三月六日

小林一茶四十七歳

平成六年十月吉日

東岸寺第二十七世

徳誉隆定」

なお、東岸寺藤勧進の句は以下。

藤棚や うしろ明りの 草の花 一茶

石なごの 玉にもかゝれ ふぢの花 雨十

必も 夕日さしけり 藤の花 魚沢

藤さくや 里はすらりと 更衣 大椿

あか桶も 皆ふぢ棚の 月よ哉 貞印