�@�@�]�ˊJ�{�ȍ~�A�������b�̏Z�n�ƂȂ�A�����V�_�̖�O�������B���܂����B

�@�@�����V�_�́A�w��̐_�l�Ƃ��đ�������A�����ł͕x�������s���܂����B

�@�@���\�N�ԁi1688-1704�j�ɏ��E��������E�q���J�鐹�����ړ]�A

�@�@�~�n���ɂ͏�����w�⏊���݂���ꖋ�{���F�̋���@�ւƂȂ�܂����B

�@�@�����̐��ɂ͖��{�̔n��i���n��j���݂����A�����ɂ͑�C������Ƃ���܂����B

�@�@���@�����V���{

�@�@���@�ؒʍ��^�ΐ��؉̔��@�ʕ�

�@�@���@��������

�@�@���@�ȗ��_���@�@�@�@�ʕ�

�@�@���@�H��i���܍�j�@�ʕ�

�@�@���@�ُˉ@�@�@�@�@�@�ʕ�

�@���c������10(1478)�N�ɍċ����Ă��܂��B

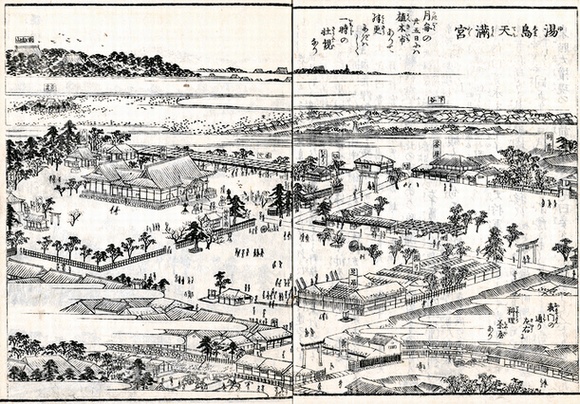

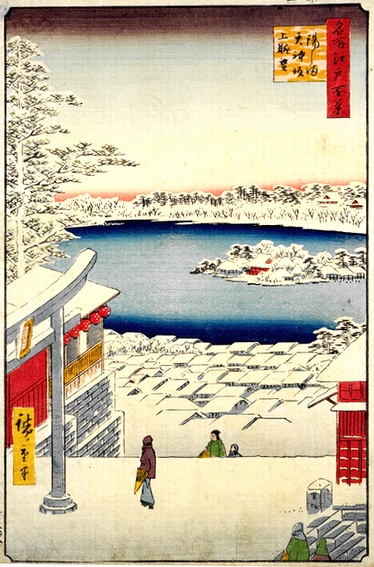

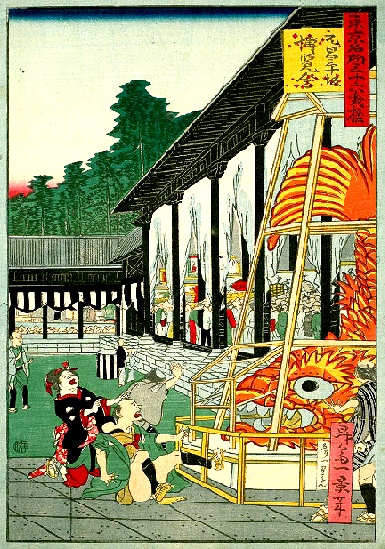

�u�]�˖����}��@�����V���{�v

�@�@

�u�����V�_�̕x�D�v�i�]�˂̍��́@�̐�L�d���@���a�V�N�j

�@�����V�_�̕x�D�́A�]�ˎs���ɔ���o����A���I���͎��Е�s����̏�A�D��˂��Ĕԍ������܂�܂��B

�@���I�҂͐痼������Ƒ嗬�s���܂����B

�@�@

�u�]�s�����@�����ܓV�_�Ёv�i�L�d�j

�@�x�D���X�̎D���������܂��B

�@�u�痼�v�Ə����ꂽ����I�ɕ��ԕx�D�������܂��B

�@�@ �@

�@

�u�����]�˕S�i�@�����ܓV�_��㒭�] �v�i�L�d�j

�@�̂́A�s�E�r�̒��]���ǂ��ł��ˁB

�@�@

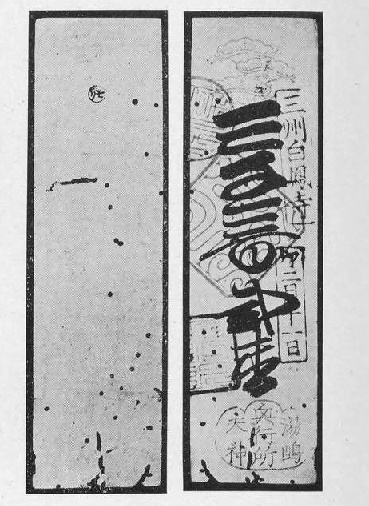

�u�]�˖����S�l�����@�����V�_�v�i�L���A���v�j

�@��K���̏������������B���Ă���l�q���`����Ă��܂��B

�@�V�a3�i1683�j�N�A���l�ɉ������S�ŕ��������S�������́A15�Έȉ��Ȃ�߂���i���������ĉ����ł��ނƂ�����A

�@�����V�_�ɕ�[�����u���|�~�v�̊|�z�ɔN��L����Ă������Ƃ���16�ł��邱�Ƃ��������i�������ɕ�[�����z�Ƃ̐ݒ������܂��j�A

�@�邪�X�ɂĉ��t��̌Y�ɏ������܂��B

�@�@

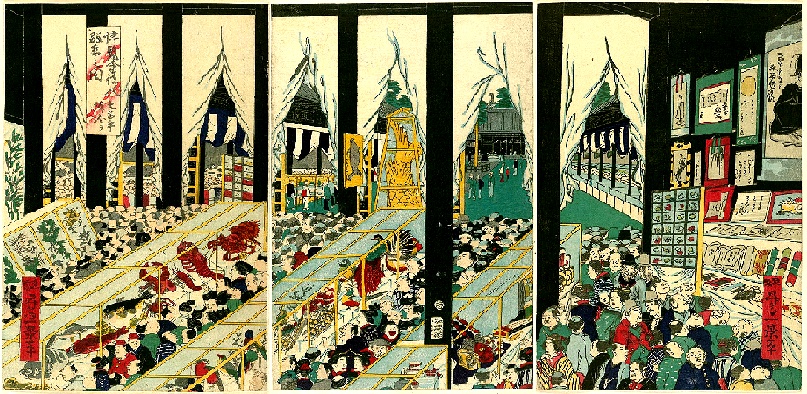

�u�]�˖��������s�@��@�����V�_�̑�v�i�̐�L�i�j

�@���]�ǂ��A�s�E�r�������铒���V�_�̋����ł̌��i�ł��B

�@�o�O���̋����������ɑ������܂�A�������Ԃ��܂��Ă��܂��A

�@������炩�Ԃ��Ă��܂�����������ł��B

�@�@

�u���������@�䓈�V�_�v�i���T�i�i�������j�j

�@�@

���{�������_��

�@�쑤�Q�������̍����̐��\�����i�����s�w��L�`�������j�̊�䒆���Ɂu�{�������_�v�����܂�Ă��܂��B

�@�@�@

�@

�@

�������ē��}��

�@�@

���{�a�Ƌ���

�@�@�@

�@

�@�u�w�n�}�v�̍�҂ł���Ԃ́u�M�ˁv�ł��B

�@���a17(1942)�N�ɁA�����ՁA�v�ۓc�����Y�A��c������ɂ���Č��Ă��܂����B

�@�@

����X�l��

�@���q���点�ΕW�ł��B�����͑����ɓ���������Ƃ����@����܂��B

�@�@�@

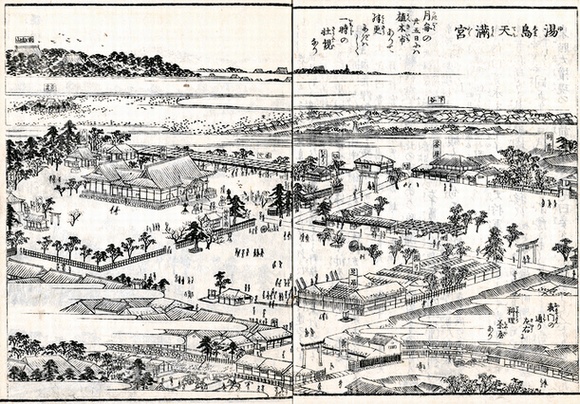

���u�k�������˂̒n��

�i�蕶�j

�u�u�k�������˂̒n

�@�@�@�k����ȕ����@�k ���߁@�ޏ�

�@�]�ˎ��㒆���܂ł̍u�k�́@���̒ҁX�� �����Ă̒ҍu�߂�@�e���ȏ����Œ��O��

���������ʼn������Ă���

�@�����l�N�i�ꔪ�����j�����V���{�̋����ɏZ�݁@������ȏ�Ƃ��Ă����u�k�t�ɓ����W���@�ƍN���̈̋Ƃ�ǂނɂ�����@�����Ɠ��������ł͋��ꑽ�����Ƃ𗝗R�Ɂ@�����O�ځ@��Ԏl�ʂ̍�����݂�k����s

�@���c�ؓy����Ɋ肢�o�ċ����ꂽ�@���ꂪ�����̎n�܂�ł���@���{�̋��������䂪���`���b�|�@�u�k�������˂̒n�ł���

�@�@�����\���N�\�ꌎ�g��

�@�@�@�@�Z��ځ@�ꗴ�֒吅�@����

�@�@�@�@���N�l��\

�@�@�@�@������@�撷�@�@�@���R�@��

�@�@�@�@�����V���{�@�{�i�@������N�v

�@�@�@

�����z����

�@�������B���āA�j����オ���������̖T��̊��z���͎B�葹�˂܂����B

�@�@�@

�@�L�u�ɂ�菺�a53(1978)�N�Ɍ��Ă�ꂽ��ł��B

�@�@

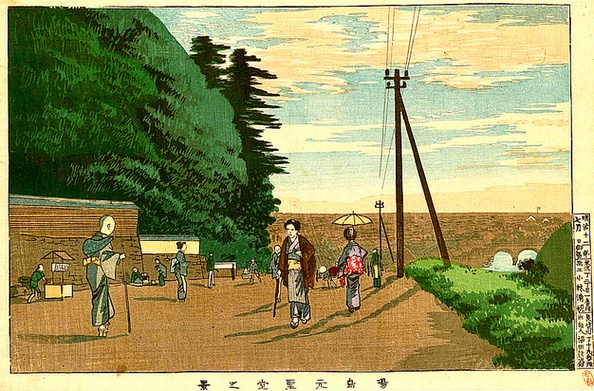

�@���������́A1690�i���\3�j�N�A5�㏫�R����j�g�ɂ���Č��Ă�ꂽ�E�q�_�ŁA

�@��ɖ��{�����̏�����w�⏊���݂����܂����B

�@�֓���k�ЂŏĎ������������������邽�߂̐�������������ŁA�a��h��͕���ƂȂ�A

�@�����Č��ɐs�͂��܂����B�i�o�T�F���v���c�@�l�a��h��L�O���c����Z���^�[�u���O�j

�i�����j

�u�����@SEIDO�@�E�q�_�A�_�_�_�Ə�����w�⏊�Ձ@SHRINE OF CONFUCIUS,

SHRINE OF SHINNO AND THE SITE OF SHOHEIZAKA COLLEGE

�E���ݒn�@�����s�����擒���꒚��4��25��

�E�~�n�ʐρ@13.915�u

�E���̎j�Վw��@�吳11�N�i1922�j3��8��

�E���ǁ@���L���Y�@�������E�����s����ψ���E�����拳��ψ���

�E�Ǘ��ҁ@���v���c�@�l�@�z����

�����������ƍE�q�@�E�q �́A2500�N�قǑO�A�����̘D�̏������i���R���ȍϔJ�s�ȕ��j�ɐ��܂ꂽ�l�ŁA���̋����u�v�͓��m�̐l�X�ɑ傫�ȉe����^�����B��w�ɌX�|��������ܑ㏫�R�j�g�́A���\3�N�i1690�j���̒n�Ɂu���������v��n���A�E�q���J��u�听�a�v��w�ɂ����āA����w�_��x�̍u�߂��s���ȂNJw������サ���B

��������w�⏊�Ձ@����9�N�i1797�j���{�͊w�ɂ̕~�n���g���A���������z���āA�E�q�̐��܂ꂽ�n�����Ƃ��āu������w�⏊�v�i�����s�Ƃ������j���J�����B

�@�w�⏊�́A�����ېV�i1868�j�Ɏ���܂ł�70�N�ԁA�����̑�w�Ƃ��č]�ˎ���̕����Z���^�[�̖������ʂ������B

�@�w�⏊�����Ƃ��ẮA�Ė�I�R�A���c����A������F�A�Éꐸ���A�������V�j�A���ύ��V�A�d�J���A�A���䑧���A�F����˂炪����A���̂����������V�A���ύ��V��͂��̒n���I���̒n�ƂȂ��Ă���B

���ߑ㋳�甭�˂̒n�@�����ېV�ɂ�萹���͐V���{�̏��ǂƂȂ�A����4�N�i1871�j�ɕ����Ȃ��u���ꂽ�ق��A���������فi���������������فE�����Ȋw�����فj�A�t�͊w�Z�i���}�g��w�j�A���q�t�͊w�Z�i�������̐����q��w�j�A���̐}���فu���Њفv�i����������}���فj�Ȃǂ��u����A�ߑ㋳�甭�˂̒n�ƂȂ����B

�����݂̓��������@���Ƃ̐����́A4��̍]�ˑ�ɑ����Ă��̓s�x�Č����J��Ԃ����A�吳12�N�i1923�j�֓���k�ЂŏĎ������B���̌�u����v���c�݁A���a10�N�i1935�j�S�R���N���[�g���Ŋ����̋��Ɉ˂��čČ�����A�����Ɏ����Ă���B������͕�i���N�i1704�j�Ɍ��Ă�ꂽ���̂����̂܂c���Ă���A�M�d�ȕ������ƂȂ��Ă���B

����E������E����͖����J����A�ǂȂ��ł����\�ł��܂��B�v

�@�@�@

�@

�i�����j

�u����

�@���i��N�i��Z�O��j�A�����ˎ哿��`���ѓ��t�i���R�j�����āA��̔E���u�ɐ搹�a�c�����߂��Ɏn�܂�B���̉�\�i�Ёj�̍Ђɜ���A���\�O�N�i��Z�せ�j�A���R�j�g�V�����̒n�Ɉڂ��āA�听�a�Ə̂���B��A�����\��N�i�ꎵ���j�听�a�y�шǒd�E�����E��������Č����A�����ېV�̍ہA��w�����n�ɒu���ɋy�сA��U�E�q�ȉ��̏�����P���������A��A���ɕ�����B

�@�������͎b�炭���������ق̈ꕔ�ɏ[�Ă��肵����吳�\��N�i����O�j��㌎����A�֓���k�Ђׁ̈A������E�������������̊O�A�����ĖS���������a�\�N�l���l���S�؍��×��\���Ɉ˂�Č��^�ɕ�����B

�@�@���a�\��N�O���@�����ȁv

�@�@

���j�Ոē��}��

�@�@

�����偄

�@�@�@

���E�q����

�@���a50�i1975�j�N�ɒ��ؖ�����k�s���C�I���Y�E�N���u����̊ł��B

�@�䍂4.57���[�g���A�d�ʖ�1.5�g���̍E�q�̓����͐��E�ő�ł��B

�@�@�@

�@

��������

�i�����j

�u�����̗R��

�@���@�����@�w���@�Ƃ˂�͂��̂��@���邵��

�@�@PISTACIA CHINENSIS BUNGE

�@���͋ȕ��ɂ���E�q�̕揊�ɐA�����Ă��閼�Ł@���ߎq�v���A�����Ɠ`�����@�����܂ŐA������Ă��Ă���@�}��t�����R�Ƃ��Ă���̂Ł@�����ł��������̌ꌹ�Ƃ��Ȃ����Ƃ����Ă���

�@�킪���ɓn�������̂́@�吳�l�N�@�ъw���m�@���V�۔������ȕ������q�������A��@�����ڍ��̔_�����ȗыƎ�����ŕc�Ɏd���Ă��̂��ŏ��ł���@�����̕c�͓����_���͂��ߎ�w�ɊW�[�����ɔЂ��A����ꂽ�@���̌�������������A���ĕc����������@�������Y�ي��ł��邤���@�Ԃ��炭�܂łɎO�\�N�ʂ������邽�߁@�킪���Ŏ�q�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������@�K���ɂ��Đ��N�O�����O���Ō���������Ɏ������̂Ł@����͎���ɑ��c�������Ă䂭�Ǝv����B

�@�����ł͖w��ǑS�y�ɐ��炷��@���A�؉��A�����̑��̕ʖ��������@�H�̉��t���������Ƃ�����p�ł͐C�S�Ƃ��Ă���@�q��x���Y���m�͂���ɍE�q�Ɩ������ꂽ

�@�E�q�ƞ��Ƃ͗������Ƃ��ł��Ȃ����̂ƂȂ��Ă��邪�@���ɓ��_�ɂ�����̂͋ȕ��̎��̐��q�ɓ��鐹�ł��邱�Ƃ������ɋL���Đ��ɓ`����

�@�@���a�l�\�l�N���яH���@����Y�@��

�@�@������\�N��q�H���@����ʉ��@���v

�@�@

���ǒd�偄

�@�@�@

���听�a�i�E�q�_�j��

�@�����̐_꜁i�~�q�j�ɍE�q���B���E�ɂ͎l�z�Ƃ��ĖЎq�E��q�E�]�q�E�q�v�̎l���l���J���Ă��܂��B

�@�@�@

�@

�u�]�˖����}��@�����v

�@����Ɂu���ӊw�⏊�v�Ə�����Ă��܂��B

�@�@

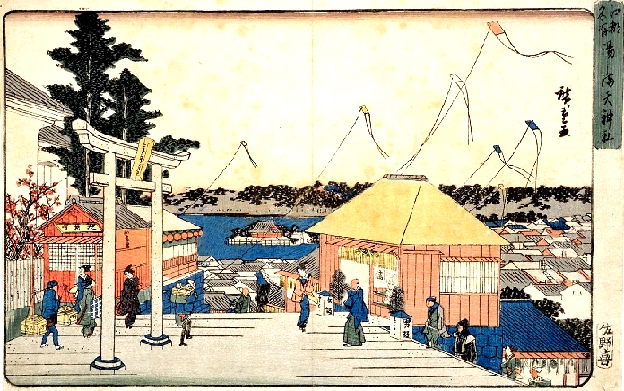

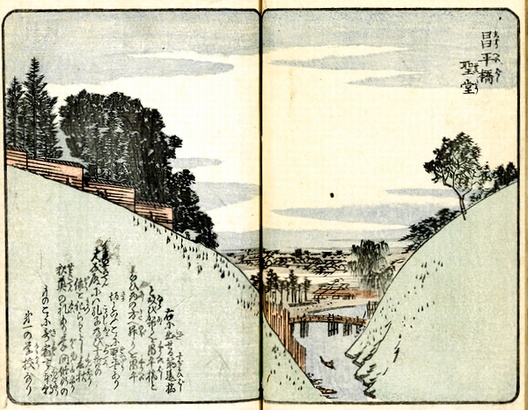

�u�����]�˕S�i�@�����������_�c��v�i�L�d�j

�u�G�{�]�˓y�Y�@�����������v�i�L�d�j

�@�u�����]�˕S�i�@�����������_�c��v�Ɓu�G�{�]�˓y�Y�@�����������v

�@�@�_�c��̉����Ə㗬����ƈقȂ����A���O���ŕ`����Ă��܂��B

�@�@ �@

�@

�u�����������̌i�v�i���ѐ��e�j

�@���������̑�����ォ��≺�߂��Ƃ����`���Ă��܂��B

�@����ɓ��������A�E���Ɋዾ���i���F�������j�������܂��B

�@�@

�u�����䔒�����̌��v�i�������j

�@�@

�u���������l�Q�W�V�� : ��������j���e�v�i���V��i�@����5(1872�j�N�j

�@�@

�u���������O�\�Z�Y��@�������┎����v�i���V��i�j

�@������ɏo�i���ꂽ���É���̋��̃V���`�z�R�Ɍ����q�͂т�����ł��B

�@�@

�u�����J�����於���@������ �Ώ����Ӂv�i�����F�N�@�s���}���ّ��j

�@�^�C�g���ɂ͐�����Ƃ���܂����A������̂��Ƃł��傤���H

�@���J�c�I��������Ă����܂����B

�@�@