○ 浅草神社

○ 人丸堂

○ 被官稲荷神社(末社)

○ 浅草富士浅間神社(兼務社)

○ 合力稲荷神社(兼務社)

○ 袖摺稲荷神社(兼務社)

○ 八幡神社(兼務社)

「浅草寺」の創建に関わった3人を神として祀り、また「浅草東照宮」に祀られていた徳川家康を合祀していることから、

「三社大権現」と称されました。

<社号標/玉垣>

社号標「浅草神社」

「浅草三業会」奉納の玉垣もあります。

(説明板)

「浅草神社 台東区浅草二丁目三番

明治初年の文書によると、祭神は土師真中知命・桧前浜成命・桧前竹成命・東照宮である。浜成と竹成は隅田川で漁猟中、浅草寺本尊の観音像を網で拾い上げた人物人物、真中知はその像の奉安者といわれている。三神を祀る神社なので、「三社様」と呼ばれた。しかし鎮座年代は不詳。東照宮は権現様すなわち徳川家康のことで、慶安二年(一六四九)に合祀された。以来、三社大権現といい、明治元年(一八六八)三社明神、同六年浅草神社と改称した。

現在の社殿は、慶安二年十二月、徳川家光が再建したもの。建築様式は、本殿と拝殿との間に「石の間」(幣殿・相の間ともいう)を設け、屋根の棟数が多いことを特徴とする権現造。この社殿は江戸時代初期の代表的権現造として評価が高く、国の重要文化財に指定されている。毎年五月に行われる例祭は「三社祭」の名で知られ、都指定無形民俗文化財「びんざさら」の奉演、百体近い町神輿の渡御があって、人々が群集し、賑やかである。

平成六年三月 台東区教育委員会」

<天水桶>

参道の天水桶で、「製作人川口市 山崎甚五兵衛」です。

<夫婦狛犬>

鳥居をくぐって、右手の奥にひっそりとある夫婦狛犬です。

狛犬は普通は社殿を背にしていますが、この夫婦狛犬は社殿に向いています。

(説明板)

「夫婦狛犬(めおとこまいぬ)

年代…不明

銘文…台座上部正面「諸願成就」

本体左側「品川町裏河岸 鈴木吉…」以降読み取り出来ず

分類…「先代江戸初め」

1600年代後半〜1700年前半

体はやや小型。素朴な形で彫りも浅い。首は曲げずに正面を向きます。頭にははめ込み式の角が付いていましたが、現在は残念ながら残っていません。

神使として聖域を守る役割を持つ狛犬は、一対で置かれる事が多く、互いに寄り添い合うこの狛犬に相合い傘をさし、「良縁」「恋愛成就」「夫婦和合」の願いを込めて祀っています。」

<狛犬>

<神楽殿>

<神木「槐(えんじゅ)」>

(説明板)

「神木「槐」の木の由来

槐は中国原産のマメ科の落葉喬木で、葉は藤に似て、夏、黄白色の花をつけ、高さ十メートルに及ぶ。古来中国では宮廷の庭に三本の槐を植え三公のつく位置を示したとい

われる通り、高貴の木として珍重された樹木である。

浅草寺のご本尊の聖観音菩薩は推古天皇三十六年(六二八年)三月十八日、隅田川で漁をしていた檜前浜成(ひのくまはまなり)・竹成(たけなり)の二兄弟によって網得され川辺の槐の木の切株に安置されたが、その主、土師仲知(はじなかとも)の教導により、三人共々深く観世音に帰依し、草堂を結び自邸を寺にかえたのが浅草寺の始まりと伝えられている。その後この三人が浅草観音示現の功労者として、三社権現の尊称を奉られ、神として祭祀されたが、これが当浅草神社であるから、槐は浅草寺にとっても当社にとっても非常に因縁の深い木である。

その故か、当境内には槐の木が自生し、枯れては生え、枯れては生え、連綿として絶える事がない。まことに不思議な縁を感じさせる木である。

昭和六十二年九月 浅草神社奉賛会 浅草観光連盟」

<神輿庫>

浅草神社の社紋は、観音様を投網ですくったことに由来する「三ッ網紋」で、神輿庫の扉にもあります。

神輿が開帳されていました。

<荒沢不動堂>

神輿庫の場所に、かつては荒沢不動堂がありました。

江戸名所図会の本文には、「(三社大権現社)傍らの堂に荒沢不動尊・歓喜天等を安置す。」とあります。

『浅草寺志』(巻十八)に「金龍山浅草寺荒沢堂不動尊略縁起」が引用されており、それによると、

浅草寺中興の慈覚大師が、下野国日光山の荒沢において大聖不動明王をうつして彫刻した荒沢大聖不動明王の石体を荒沢堂に安置したとあります。

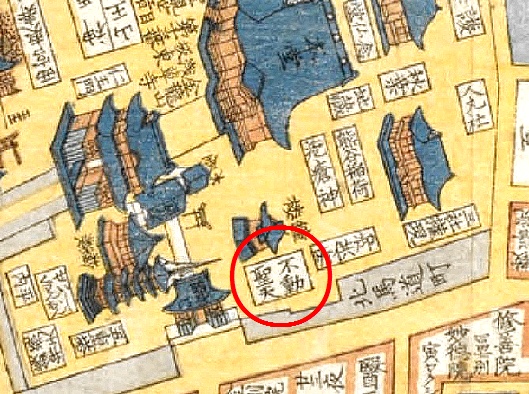

「江戸切絵図」から、荒沢不動部分の抜粋です。

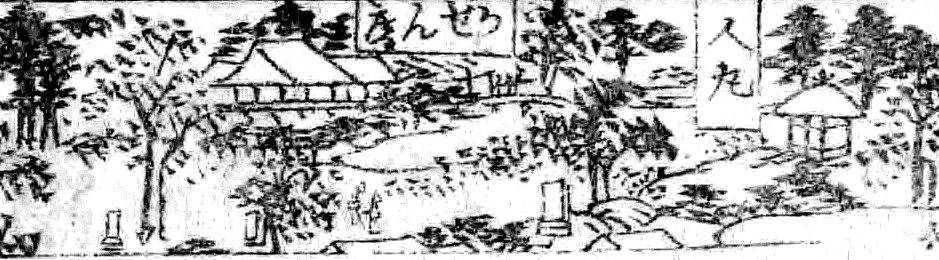

「江戸名所図会」から、荒沢不動堂部分の抜粋です。

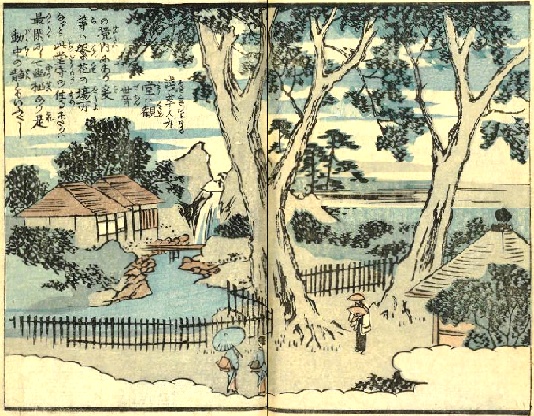

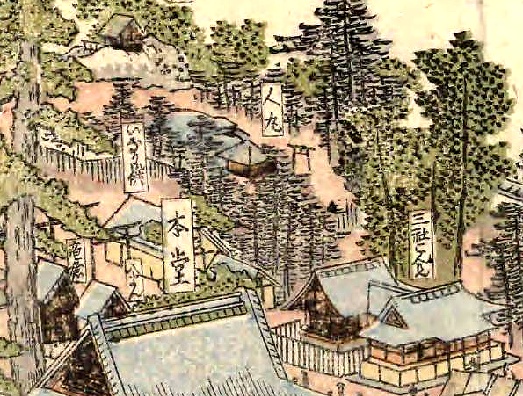

「東都金龍山浅草寺図」(魚屋北渓)から、荒沢不動堂部分の抜粋です。

<社殿前狛犬>

<社殿> 国重要文化財

<三柱の石碑>

社殿左手にある「三柱の石碑」です。平成30(2018)年3月に建立。

<粧太夫碑(柿本人麻呂歌碑)>

石鳥居右手にあります。かつて人丸社にあった碑です。

(説明板)

「粧太夫碑(蕋雲女史書の柿本人麻呂歌碑)

台東区浅草二丁目三番 浅草神社

ほのぼのと明石の浦の朝霧に

島かくれゆく船をしぞ思う

有名な万葉歌人柿本人麻呂の和歌を万葉仮名で刻んだもので、骨太な文字を認めたのは、碑文にあるように蕋雲女子である。

蕋雲は文化年間(一八○四ー一七)、遊里新吉原の半松楼に抱えられていた遊女で、源氏名を粧太夫といい、蕋雲はその号である。粧太夫として当時の錦絵にも描かれており、書を中井敬義に学び、和歌もたしなむ教養ある女性で、江戸時代の代表的な文人、亀田鵬斎から蕋雲の号を贈られたほどの人物であった。

この歌碑は、人麻呂を慕う太夫が、文化十三年(一八一六)八月、人丸社に献納したものである。人丸社は幕末の絵図によると、三社権現(現在の浅草神社)の裏手にあったが、明治維新後に廃され、碑のみが被官稲荷社のかたわらに移され、昭和二十九年十一月、現在地に移された。

平成八年三月 台東区教育委員会」

石鳥居右手にあります。

「竹馬やいろはにほへとちりちりに 万」

(台座銘)

「記

久保田万太郎ハ東京ノ人 明治二十二年十一月七日生レ 昭和四十八年五月六日二ワカニ逝ク 慶應義塾在學中年二十二ノトキ小説朝顔ノ一篇ニヨッテ文壇ニ知ラレテ以来五十年 小説戯曲及ビ俳句ニ名作多ク前ニ日本藝術院會員二選バレ 後ニ文化勲章ヲ授ケラレ 更ニ逝去ニ際シ従三位勲一等ニ叙セラレタノハソノ榮トスルトコロト察セラル 久保田ハ淺草ニ生レ淺草ニ人ト成ル 観世音周邊一帯ノ地ノ四時風物トソノ民俗人情ヲ描イタ大小ノ緒篇ハ日本文學ニ永ク淺草ヲ傳エルモノトイフベキデアロウ ココニ有志ノ者等相圖リ コノ地ヲトシ 句碑ヲ建テテ其人ヲ偲ブ

時ニ昭和四十年十一月七日 小泉信三」

<川口松太郎句碑>

久保田万太郎の句碑の隣にあります。

(説明板)

「川口松太郎 句碑

川口松太郎ハ明治三十二年十月一日浅草今戸ニ生レル 昭和十年第一回直木賞受賞ノ「鶴八鶴次郎」ヲ初メトシテ小説脚本ニ名作多ク文壇劇壇ニ多大ナ足跡ヲシルス 特ニ新派俳優花柳章太郎水谷八重子等ニヨッテ演ジラレタ情緒豊カナ諸作品ハ観客ヲ魅了ス 這般ノ功績ニヨリ三十八年菊池寛賞受賞 四十年芸術院会員 更ニ四十四年「しぐれ

茶屋おりく」ノ一篇ニヨリ吉川英治文学賞受賞 四十八年文化功労者ニ叙せられる 最晩年渾身ノ筆デ連載小説「一休さんの門」ヲ脱稿後昭和六十年六月九日永眠ス 行年八十五才 三回忌ニ因ミ故人ノ終世ノ師久保田万太郎ノ傍ラニ同ジク句碑ヲ建テテ逝者ヲ偲ブ

生きると いうこと

むずかしき 夜寒かな

昭和六十二年六月九日

松竹株式会社 文芸春秋社

劇 団 新 派 講 談 社

明 治 座 読売新聞社

浅草観光連盟」

<初代市川猿翁歌碑>

<百度石>

参道左手にあります。

<友情はいつも宝物>

石鳥居左手にあります。

『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の記念碑です。

両津勘吉は、台東区浅草生まれです。

<花塚>

昭和31(1956)年、観音堂裏手東北よりの移転です。

(説明板)

「花塚

「濁流」の花道の師、笠翁斉乱鳥の死を悲しんだ弟子たちによって建てられた。

笠翁斉乱鳥は、享和三年(一八○三)七月晦日死去。享年八十八歳。浅草本然寺(曹洞宗、現西浅草三ノ二ノ三)に埋葬。悲しんだ弟子たちが、瓶に花を挿したが、衰える花を惜んで地中に埋め塚とした。戦後、昭和三十一年観音堂裏手東北より移転。

建碑 文化元年(一八○四)三月十七日

「かめに花を挿こと古しへより聞え来れるを近き代には其花をさすにのり有事と成り其流くさくさに分れぬ。

笠翁斉乱鳥其わざを好てこの大城のもとに濁流としなへて弟子あまた有き。こその文月つごもり、齢八十餘八にてみまかり給。浅草本然禅寺に葬ぬ。ことし三月十七日、かの翁の親しき友垣に弟子の集りて、かめに花をさして手向つ。其花のなごりを空しくなさむ事を惜み、はた翁の名の朽さらん事をおもひて、浅草寺の大ひさのみ堂のうしろ清らなる所を撰て其花を埋めて花塚と名付て後の世に残しなんとす。彼弟子の中、平石氏乱雨翁え残されしほほに笠翁斉の名を残したれば人々共に計りて其事成ぬ其わきかいつけよとこはるるにいなひあへずして記つ。

「文化元年七月千蔭」

浅草観光連盟」

昭和43(1968)年10月、東京百年記念に台東区が建立しました。

(碑文)

「河竹黙阿弥顕彰碑

河竹黙阿弥は江戸末期から明治中期まで活躍した歌舞伎の狂言作者である 文化十三年二月江戸日本橋通二丁目四代越前屋勘兵衛の長男として生まれ 幼名を吉村芳三郎といった

若い頃は遊楽生活を送ったが 二十歳で狂言作者五世鶴屋南北に師事 はじめ二世河竹新七の名を継いだ 天保十四年江戸三座が浅草猿若町に移転し終ると間もなく黙阿弥も芝からこの浅草の正智院の地内に居を移し 四世市川小団次に多くの新作世話物を書いた 明治維新後は九世市川団十郎 五世尾上菊五郎 初代市川左団次のために世話物 時代物のほか舞踏劇などを執筆した 明治十四年古河黙阿弥と改名し その後も劇作を続けた 作者生活五十年 著作は三百五十余編 江戸歌舞伎後半期の第一人者の地位にあり 特に 世話物を得意とした その音楽的効果や味わいは黙阿弥調として知られる

代表作には「青砥稿花紅彩絵(白浪五人男)」のほか「三人吉三廓初買(三人吉三)」 「天衣紛上野初花(河内山)」などがある 明治二十六年一月歿 七十八歳

昭和四十三年十月

東京百年を記念し建立する

東京都台東区長 上條貢」

(説明板)

「江戸・東京の農業 檜前の馬牧(ひのくまのうままき)

大宝元年(701)、大宝律令で厩牧令が出され、全国に国営の牛馬を育てる牧場(官牧)が39ヶ所と、皇室に馬を供給するため、天皇の命により32ヶ所の牧場(勅旨牧)が設置されました。

東京には「檜前の馬牧」「浮嶋の牛牧」「神崎の牛牧」が置かれたと記録にあって「檜前の馬牧」は、ここ浅草に置かれたのではないかと考えられています。

浅草神社の祭神で、浅草寺本尊の発見者である、檜前浜成、竹成兄弟の説話から、檜前牧は浅草付近であったと「東京市史稿」では推定していて、「浮嶋の牛牧」は本所に、「神崎の牛牧」は牛込に置かれたとされています。

時代は変わり江戸時代、徳川綱吉の逝去で「生類憐みの令」が解かれたり、ペーリー来航で「鎖国令」が解けた事などから、江戸に欧米の文化が流れ込み、牛乳の需要が増え、明治19年の東京府牛乳搾取販売業組合の資料によると、浅草区の永住町、小島町、森下町、馬道と、浅草でもたくさんの乳牛が飼われるようになりました。

平成9年度JA東京グループ

農業協同組合法執行五十周年記念事業」

<中村吉右衛門句碑>

(説明板)

「初代中村吉右衛門 句碑

「女房も 同じ氏子や 除夜の鐘」吉右衛門

建碑 昭和二十八年四月二十一日

初代中村吉右衛門 歌舞伎俳優 日本芸術院会員 文化勲章受賞

明治十九年三月二十四日 浅草象潟町に生まれ 幼少から舞台に立って名声を得 長じて大成し 大正・昭和期を代表する歌舞伎俳優となった

高浜虚子に師事して「ホトトギス」の同人となり 句集も三冊に及ぶ 初め秀山と号したが 後に吉右衛門の名前を用いた

妻千代もまた浅草の生まれ この句の由緒である 昭和十四年冬の作 この碑は自詠自筆である。

実名 波野辰次郎

昭和二十九年九月五日没 享年六十八

浅草観光連盟」

<榧樹碑>

八幡太郎義家(源義家)奥州討伐の途、浅草寺に詣でて戦勝を祈り榧樹手植えとのこと(浅草大百科に記載)。

<扇塚/古扇納め箱>

扇塚と古扇納め箱があります。

「ここは扇を納める処です。ゴミを捨てないでください。」との掲示があります。

塞がれた現在 注意書掲示で開いていた過去

<花柳寿輔の句碑>

「雷は田町をよけて鳴りわたる」

(説明板)

「初代 花柳壽輔 略傳

出生

文化四年二月十九日、芝神明にて出生。

六才

文政九年、四世西川扇藏の許に入門し舞踊修業の道に入る。

八才

文政十一年、七世市川団十郎の鑑識に叶い市川鯉吉の芸名にて舞台を踏む。

十九才

天保十年、旧師西川扇藏の許に復帰し、西川芳次郎として振袖師の第一歩を踏み出す。

二十五才

吉原の玉屋小三郎より俳号の「花柳」なる二字を与えられ、以後花柳芳次郎と稱す。爾後、七世市川団十郎が嘉永二年、当時市川海老藏を名乗り、その俳名「寿海」に因みて「壽」の字を贈られ、二十九才にして初めて花柳壽助を名乗り、後に「助」を「輔」に改め、と共に、諸流に冠絶して振付の第一人者として謳はれる事、実に半世紀。その作品は一千五百種を超え、就中「土蜘」「茨木」「戻橋」「舟辯慶」の如きは不滅の傑作と讃られる。

八十三才

明治三十六年一月二十八日、花柳流の祖としての偉業を樹て、門弟、縁者に見守られ其の生涯を終わる。

浅草観光連盟」

<ほととぎすの碑>

江戸後期の狂歌師、浅草庵市人の文政9年銘の狂歌碑があります。

「ほととぎすなかぬもうれしまつうちは世のうさきかぬ耳とこそなれ」

立ち入り禁止の場所にあり、玉垣の外から撮影。正面が玉垣に向かって建っています。

裏には回れませんが、浅草神社のHPには裏面が掲載されています。

浅草神社は8つの神社を兼務しています。

「浅草富士浅間神社」「合力稲荷神社」「袖摺稲荷神社」「感應稲荷神社」「八幡神社」「日枝神社」「黒船稲荷神社」「寶珠稲荷神社」

「江戸名所図会 金龍山浅草寺 其四(抜粋)」

其四の挿絵左面最上部から人丸堂部分の抜粋です。「萬んせい(萬盛庵)」「人丸」が描かれています。

人丸堂は三社権現裏の奥山にあった萬盛庵の庭中にありました。明治維新後に廃され、浅草寺が管理したようです。

現在は新奥山にある「三匠句碑」は、かつて人丸堂の傍にありました。

現在は浅草神社の境内にある「粧太夫碑(柿本人麻呂歌碑)」も、かつて人丸堂にありました。

「絵本江戸土産 浅草人丸堂」(広重)

絵本江戸土産に「浅草人丸堂」が描かれています。

(挿絵説明)

「浅草人丸堂(あさくさひとまるどう)は観世音の境内にあり 爰等は繁花の場所ながら此堂守の住るあたりは最閑にして幽静なり 是動中の静ともいふべし」

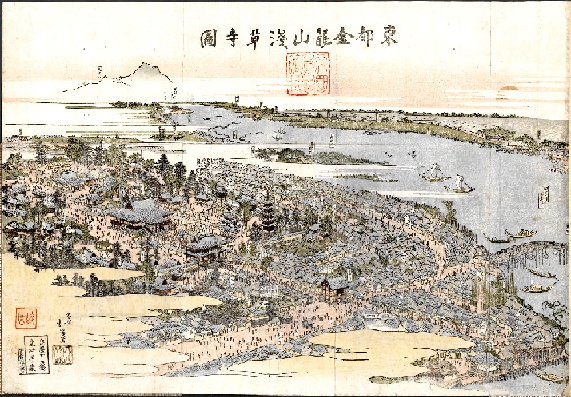

「東都金龍山浅草寺図」(魚屋北渓)

三社権現の裏に「人丸」が描かれています。奥に秋葉権現があります。

「南無観世音 金竜山縁起正伝」(金竜山縁起編修会 明治45年)

「金竜山縁起正伝」に人丸祠について記載されており、人丸像の写真が掲載されています。

現在、人丸像はどこへ行ったのでしょうかね。

「人丸祠

人九祠は堂後萬盛庵庭中の小山に在りしにて同庭に祠堂あり其中に茶室形の社宇あり今に存すれども尊像の所在を知らざりしに

不思議や或人の夢に霊像が當時私人の有に歸し居ることを告げ給ひしかば百方之を捜索したるに馬道七丁目質商鶴飼某方に在ることを聞きたれば同家を訪れ共の庭上に於て初めて神像を拝し奉ることを得たりとぞ像は頓阿の作にして長五寸許り世にも珍らしき珍寶なるが何故に浅草寺内の?祠が同家に移りあるにや其理由を知るベきなし人麻呂は天平元年三月十八日行年八十四歳にて卒せらる世に歌聖と称す叉同社は鶴飼の先代が数寄を疑して造りしものにて茶室好み其中を上下二段とし神像は上の段に安置せる萬世庵の祠堂内に在る茶室形と相同じ石燈籠及石碑あり(以下略)」