享保5(1720)年から8代将軍吉宗の命により、桜の苗木約1,000本、ツツジ、赤松、楓などの植樹が幕府によって行われました。

花見の名所として多くの人々が訪れ、江戸から現在に至るまで桜の名所となっています。

明治6年、太政官布達によって、上野・芝・浅草・深川とともに日本最初の公園に指定されています。

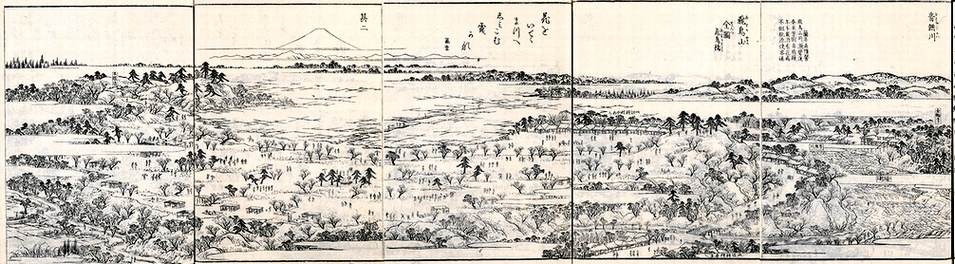

「江戸名所図会 音無川 飛鳥山全図」

江戸名所図会の音無川と飛鳥山全図の複数枚の挿絵を合成。

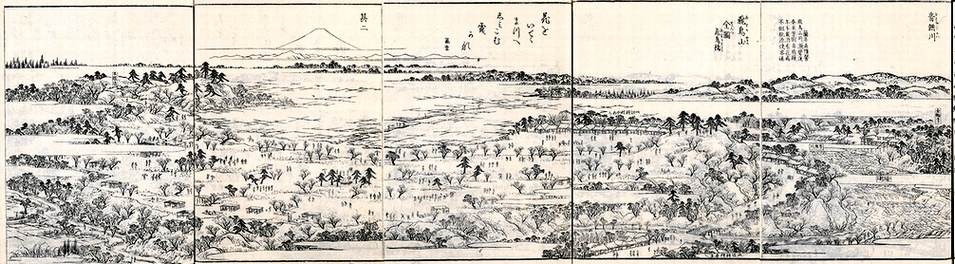

「絵本江戸土産 飛鳥山花見」(広重)

富士山方面を見た図です。飛鳥山碑も描かれています。

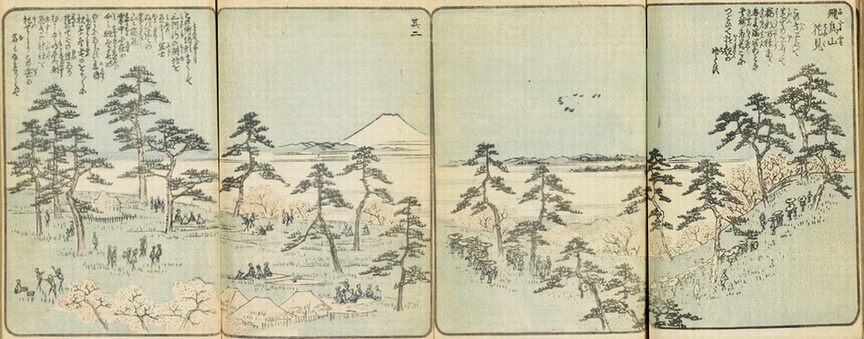

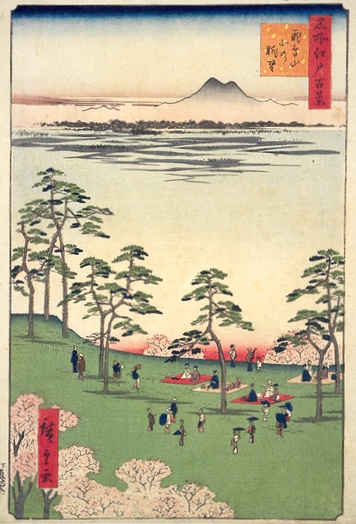

「名所江戸百景 飛鳥山北乃眺望」(広重)

昔は筑波山がよく見えたようです。

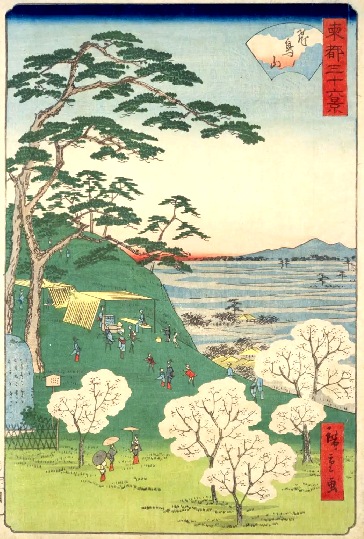

「東都三十六景 飛鳥山」(二代広重)

遠景には筑波山が描かれています。

「富士三十六景 東都飛鳥山」(広重)

「江戸名所百景」では富士ではなく筑波山を描いていますが、こちらは富士です。

茶屋の手前に多くの連なる日傘が見えます。三味線音楽を習う女性たちの一門総出の花見です。

「江戸自慢三十六興 飛鳥山投土器」(二代広重)

土器投げ(かわらけなげ)は、厄除けなどを祈願して、素焼きや日干しの土器を投げて楽しむ遊びです。

江戸で最も行われていたのが飛鳥山と諏訪台でした。明治16年に鉄道の開通で禁止されました。

「江戸自慢三十六興 飛鳥山投土器」(広重)に土器投げが描かれています。

カゴの中にいっぱいの土器、投げやすいように板の上にも土器。手に土器。1枚づつ投げています。

「江戸名所道戯尽 五 飛鳥山の花見」(歌川広景)

桜が満開の飛鳥山で、お花見の真っ最中に、目の不自由な男性が突入してしまいます。

料理のお皿は割れ、お弁当はひっくり返り、お酒はこぼれています。

男性たちは笑い、女性たちは気にしている様子はありません。みんなおおらかですね。

【一門総出の花見】

「飛鳥山花見之図」(広重 東京都立図書館蔵)

揃いの衣装に、揃いの日傘の女性たち。拍子木を持った男性が先導し、遠足のように行列をなしています。

それぞれ同じ流派の三味線音楽を習う女性たちの一門総出の花見です。

常磐津

長唄の杵屋

清元

「江戸名所 飛鳥山花見乃図」(広重)

飛鳥山碑が見えます。

「江戸名所百人美女 あすかやま」(豊国・国久)

長唄の師匠が描かれています。着物の紋が「三つ並び杵」で、長唄家元杵屋の家紋です。

こま絵には飛鳥山碑が見えます。

<飛鳥山山頂モニュメント/公共基準点>

あすかパークレールの山頂駅の出口に、飛鳥山山頂の位置を表す公共基準点があります。

その標高は25.4mで、自然地形では23区第2の高峰です。

標識(ケルン)が設けられています。

北区が公共基準点を設置するも(2009年)、国土地理院地図に飛鳥山は記載されていません。

平成5年まで飛鳥山タワー(スカイラウンジ)があった場所です。

<あすかパークレール>

平成21(2009)年7月17日の開業です。

<展望所>

王子駅への階段通路にある展望所からの光景。

○石碑等を公園北端から南端へ、順に見ていきます。

<知十の句碑>

岡野知十の花の句「仏生も復活も花笑ふ日に」碑。大正2(1913)年に建立されました。

明治14(1881)年建立。佐久間象山の書いた「桜賦」を碑に、門弟勝海舟らが建立しました。

象山が暗殺された際の血染めの挿袋を納めた石室が碑の下に埋設されています。

「佐久間象山と勝海舟」

佐久間象山の妻は、勝海舟の妹の順です(明治41年1月3日死去)。

象山が暗殺されたのちは順から瑞枝と改名し、兄海舟の世話をしました。

佐久間象山は「海舟書屋」と書かれた額を書斎に飾っていましたが、

勝順と結婚しこの額を勝海舟に譲りました。

勝海舟の本名は勝麟太郎ですが、海舟の号は「海舟書屋」から採ったと言われています。

(説明板)

「「象山先生桜賦」の碑 北区王子一-一

表面に佐久間象山作・書による「櫻賦」が、裏面に象山の門弟たちによる碑建立の経緯が記されています。

信濃国松代藩士であった佐久間象山(一八一一~一八六四)は、幕末の志士たちに影響を与えた儒者てした。櫻賦は、象山が門弟吉田松陰の密出国の企てに連座、松代に蟄居中の万延元年(一八六〇)に作られたといわれます。賦とは、古代中国の韻文の文体の一つで、都城の賛美に多く使われました。

「皇国の名華あり、九陽の霊和を集む」と始まる桜賦は、日本の名華、桜が陽春のなかで光り輝く様を描写し、桜の花は見る人がいなくても芳香をただよわせる、と結んでいます。蟄居中だった象山が勤王の志を桜に託した詩と考えられています。

明治十四年(一八八一)、門弟の勝海舟、北沢正誠、小松彰らによって碑が建立されました。表面の桜賦は、顔真卿の書風による象山の遺墨によっています。表面上部の扁額および裏面の碑文は、名筆家として知られた日下部東作(嗚鶴)、刻字は、やはり名工といわれた廣群鶴によるものです。

碑は初め飛鳥山の西北端の頂き(地主山)に建っていましたが、同所へ展望塔スカイラウンジ(飛鳥山タワー)を建てるにあたり、昭和四十一年に現在地へ移転されました。その際、都立王子工業高校の考古クラブの発掘によって、象山が暗殺された際の血染めの挿袋を納めた石室が発見されました。石室もともに移設され、現在の碑の下に埋設されています。

平成三十一年三月 東京都北区教育委員会」

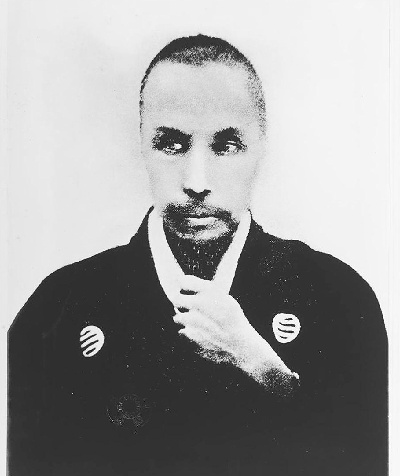

「佐久間象山肖像」(「近代日本人の肖像」 国立国会図書館)

文化8年2月28日~元治元年7月11日(1811年3月22日~1864年8月12日)

(参考)「佐久間象山砲術塾跡」(江東区永代)

<赤鳥の歌碑>

「そのかみの山をおほひし花ふぶきまぼりしにしてあがる噴水 赤鳥」

水上赤鳥が飛鳥山公園について詠んだ歌碑です。昭和54(1979)年に設置されました。

<聖観音菩薩像>

赤堀信平氏の作品です。昭和51(1976)年に北区に寄贈されました。

<飛鳥山碑>

八代将軍徳川吉宗による飛鳥山における事績を顕彰するため、元文2(1737)年に建立された碑です。

難解すぎて川柳に詠まれています。東京都指定有形文化財です。

「江戸名所 飛鳥山花見乃図」(広重)にも、飛鳥山碑が描かれています。

<飛鳥山の歴史>

飛鳥山碑は難解すぎて読めませんが、

わかりやすい王子ロータリークラブによる飛鳥山の歴史の説明碑があります。

(碑文)

「飛鳥山公園は、明治六年に定められたわが国最初の公園の一つです。

この公園のある台地は、上野の山から日暮里、田端、上中里と続いている丘陵の一部です。 このあたりは、古くから人が住んでいたらしく先土器時代(日本で最も古い時代)、縄文時代、弥生時代の人々の生活の跡が発見されています。

ここを飛鳥山と呼ぶようになったのは、昔この丘の地主山(現在の展望台の所)に、飛鳥明神の祠が祀られていたからと伝えられています。

江戸時代の中ごろ元文二年(一七三七)徳川八代将軍吉宗が、この地を王子権現に寄進し、荒地を整備して、たくさんの桜や松、楓などを植えたので、それからは桜の名所として有名になり、随所に茶屋などもできました。その説明は、右手の大きな石碑に詳しく刻まれていますが、この文章がとても難しく、すでにその当時から読み難い石碑の代表になっていました。

飛鳥山のお花見は、向島とともに仮装が許されていたので、まるで落語にでてくるような仇討の趣向や、変装などのためにたいへんな賑わいでした。また、東側の崖からは、カワラケ投げも行われ土皿を風にのせて遠くまで飛ばす遊びも盛んでしたが、明時の末になって、危険防止のために禁止されました。

この山は、東から西へのなだらかな斜面でしたが、道路拡張のためにせばめられ、さきに中央部につくられていた広場の跡地に噴水ができ、夜は五色の光に輝いています。

昭和五十五年二月吉日 東京王子ロータリークラブ」

<明治三十七八年戦役紀念碑>

明治39(1906)年に建立。戦後撤去されずに残っている大きな碑です。

一般的には表面に書かれている揮毫者の名前が記されていません。

<児童公園>

都電6080とD51853が静態保存されています。

(説明板)

「都電6080について

この都電6080は昭和53年4月まで飛鳥山公園脇の荒川線を走っていた車両です。

荒川線の前身は「王子電氣軌道株式会社」といい通称「王電」の名で親しまれた私営の郊外電車でした。明治44年8月大塚⇔飛鳥山上間2.45kmの開業がはじまりで、その後王子を中心に早稲田、三の輪、赤羽を結ぶ路線が完成し昭和17年当時の東京市に譲渡されたのです。この車両は6000型と呼ばれており戦後はじめての新造車で昭和24年に製造されたものです。青山、大久保、駒込の各車庫を経て昭和46年3月荒川車庫の配属となり現役を退くまで都民の足として活躍していました。

北区では都電のワンマン化を機会に交通局から譲り受け子供たちの施設として設置したものです。

閉鎖時間 PM4:30?翌AM9:00

連絡先 北区道路公園課

電話 03-3908-9275」

(説明板)

「わたしのあゆんだ道(D51853)

製造年月日 昭和18年8月31日

製造工場 国鉄鷲取工場

配属箇所

昭和18年9月24日 吹田機関区

昭和21年1月 1日 梅小路機関区

昭和21年5月 8日 姫路機関区

昭和23年9月11日 長岡機関区

昭和42年6月24日 酒田機関区

廃車年月日 昭和47年6月14日

総走行距離 1,942,471.3km

(月へ約2.5往復、地球なら48.5周)

大きさ 重さ空積 長さ 高さ 幅

機関車 70.70t 78.37t 1218cm 398cm 260cm

炭水車 19.40t 47.40t 755cm 308cm 260cm

性能

気筒 使用蒸気圧 火格子面積 全伝熱面積

(シリンダー) 15kg/cm2 3.27㎡ 221.5㎡

55Φ×66cm

最大馬力 動輪直径と配置 水タンク燃料 積載量

1280馬力 140cm 1D1 20m3 8t

おねがい

1.機関車の高いところに上ったり下をくぐったり危険な遊びをしないこと。

2.機関者の部品や機械をこわさないこと。

連絡先 北区道路公園課

電話 03-3908-9275」

<飛鳥山古墳>

飛鳥山山頂より、こちらのほうが高いかと思います。

<旧渋沢庭園>

(説明板)

「ようこそ旧渋沢庭園へ

曖依村荘跡(あいいそんそうあと)

飛鳥山公園の一角は、 渋沢栄一が、 1879(明治12)年から亡くなる1931(昭和6)年まで、初めは別荘として、

後には本邸として住まいした 「曖依村荘」 跡です。 約28,000?の敷地に、日本館と西洋館をつないだ母屋の他にも色々な建物が建っていました。

住居等主要部分は1945(昭和20)年4月の空襲で消失しましたが、大正期の小建築として貴重な「晩香廬」

と「青淵文庫」が、昔の面影をとどめる庭園の一部とともに、よく保存されています。

渋沢史料館

渋沢栄一の1840(天保11)年から1931(昭和6) 年の91年におよぶ生涯と、携わったさまざまな事業、

多くの人々との交流等を示す諸資料を渋沢史料館にて展示しております。」

長崎市「平和記念像」の作者である北村西望氏の作品「平和の女神像」があります。

1974年に建てられました。

北とぴあには、平和祈念像があります。

(説明板)

「平和の女神像

この像は、日本と中国の国交正常化を記念し、人類の理想である平和と幸福を願って、北区民有志を中心とした「日中友好・世界平和祈念『平和の女神像』建立の会」と、北区、北区議会、北区自治会連合会、区内企業、関係団体等が力を合わせ、一九七四年に、飛鳥山公園に建立したものです。

作者は、長崎市「平和祈念祈念像」の作者として有名な故北村西望氏です。

当初は、大噴水のあった中央広場に建立いたしましたが、一九九八年三月、公園の大規模な改修に伴い、現在の場所に移設いたしました。

なお、台座の裏に「女神像建立の辞」があります。

作者 北村西望(きたむらせいぼう)

一八八四年長崎県生まれ。一九一二年東京美術学校(現東京芸術大学)彫刻科を首席で卒業後、北区西ヶ原のアトリエ(後に井の頭公園内へ移転)で数々の名作を製作。一九四七年日本芸術院会員。一九五八年文化勲章受章。一九七四年日展名誉会長、一九八〇年東京都名誉都民、一九八一年北区名誉区民。一九八七年永眠。

東京都北区」

北とぴあの平和祈念像