○ 雑司ヶ谷霊園管理事務所

○ 御鷹部屋

【著名人の墓】

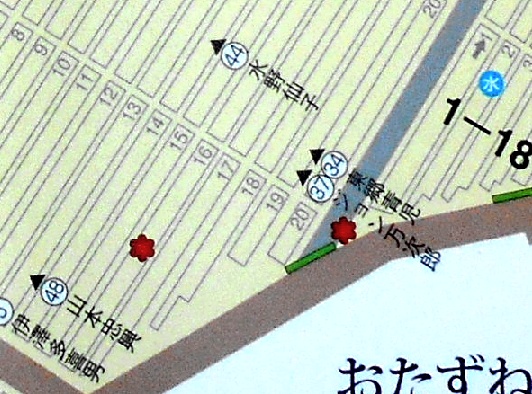

[管理事務所正面通り]

○ 永井荷風墓

○ 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)墓

○ 東條英機墓

○ 成島柳北墓

○ 森田草平墓

[中央通り]

○ ラファエル・ケーベル墓

○ アレクサンダー・ジョセフ・ヘアー墓

○ 大町桂月墓

○ 夏目漱石墓

[霊園南東部]

○ 中浜万次郎(ジョン・万次郎)墓

○ 東郷青児墓

霊園管理事務所に、東京都雑司ヶ谷霊園に眠る著名人の紹介パンフレットが置いてあります。

HPにも園内マップがアップされています。

この辺りは、3代将軍家光の寛永15(1638)年に薬草栽培の御薬園となり、

8代将軍吉宗の享保4(1719)年には御鷹部屋に変わり、将軍の鷹狩りに使う鷹の飼育場所として使われていたところです。

御鷹部屋時代の松の大樹が今も残っています。

明治7(1874)年9月1日に東京府の共同埋葬墓地となりました。

「江戸切絵図」

「御鷹部屋御用屋敷」が見えます。

<御鷹部屋と松>

(説明板)

「御鷹部屋と松

このあたりには、江戸時代中期の享保四年(一七一九)以降、幕府の御鷹部屋がありました。

御鷹部屋には、鷹匠頭をはじめ目付、同心など常時七、八十名がおり、鷹狩りに用いる鷹の飼育や訓練などを行っていました。

また、鷹狩りの際には、将軍が立ち寄って休息したり、食事をとったりしたこともあったようです。

御鷹部屋敷地内には松の木がありました。この松の木は、当時のようすをしのばせてくれます。」

著名人の墓の一部を巡りました。

パンフレットと現地の掲示で探しやすいです。

永井荷風の墓は、1種1号7側と8側の間で、8側の標識が立っているところを入ると、

左手に生け垣に囲まれた永井荷風の墓があります。

永井荷風は、死んだら浄閑寺に埋葬して欲しいと願っていましたが、父の長井久一郎の墓の隣に埋葬され墓が建てられました。

永井荷風は掃苔(そうたい・墓参り)好きで、父の墓参の他、尊敬する文人のお墓をよく訪れました。

永井荷風については、こちらでまとめています。

向かって左は父親の永井久一郎の墓です。「禾原(かげん)先生墓」とあります。

中央が永井荷風(永井壮吉)の墓です。

向かって右は永井家の墓です。

表に「永井荷風墓」と刻まれ、

裏に「永井壯吉 昭和三十四年四月三十日卒 享年七十九」と刻まれています。

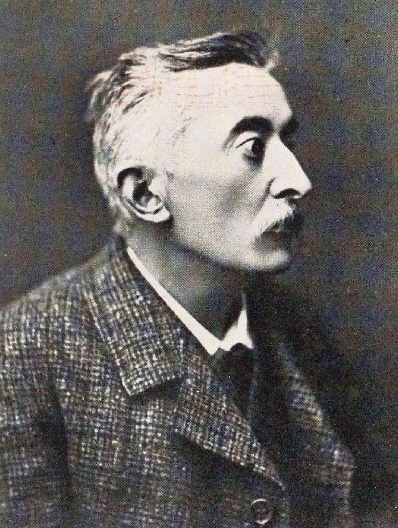

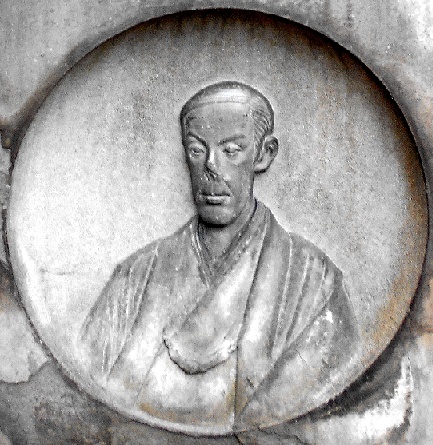

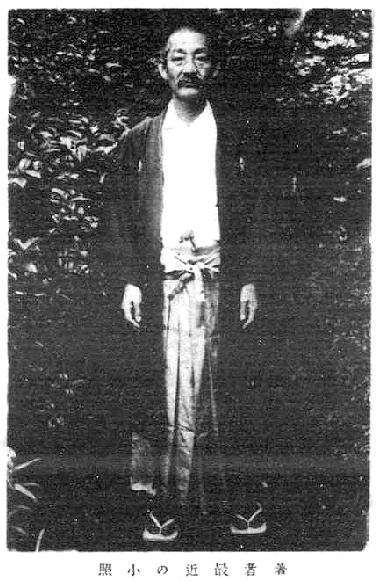

「小泉八雲肖像」(国立国会図書館「近代日本人の肖像」)

嘉永3年5月18日〜明治37年9月26日(1850年6月27日〜1904年9月26日)

明治23(1890)年来日し、島根県の松江中学校に英語教師として赴任。同年小泉セツと結婚しました。

明治29(1896)年日本に帰化。同年東京帝大文科大学講師に就任します。後任は夏目漱石です。

代表的著作に『怪談』『心』等があります。

左 「小泉セツ之墓」

中央「小泉八雲之墓」

右 「小泉家之墓」

表「小泉八雲之墓」、左側面「明治三十七年九月二十六日寂」と刻まれています。

永井荷風は、小泉八雲の墓を再三訪れています。

(参考)「小泉八雲記念碑」

「東條英機肖像」(国立国会図書館「近代日本人の肖像」)

明治17(1884)年12月30日〜昭和23(1948)年12月23日

「東條英教肖像」(国立国会図書館「近代日本人の肖像」)

安政2年11月8日〜大正2年12月16日(1855年12月16日〜1913年12月16日)

「東條家墓」

「明治四十四年七月第二代英俊埋葬の機会に於て墓地を浅草区松葉町清水寺より雑司ヶ谷共葬地に移し新に此墳墓を築く 第三代英教識す」

(参考)

東條家墓から北へ1kmのところに、巣鴨プリズンの絞首台があった場所に建つ

「平和の碑」扱いの巣鴨プリズン跡碑があります(こちらで記載)。

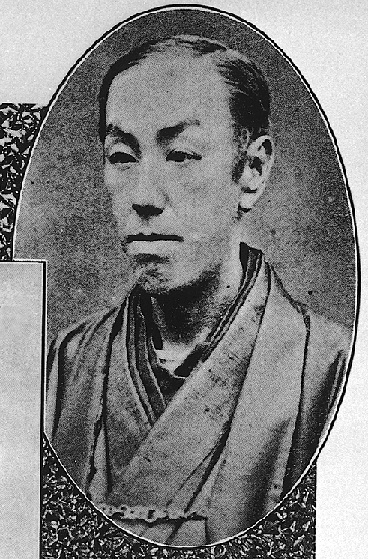

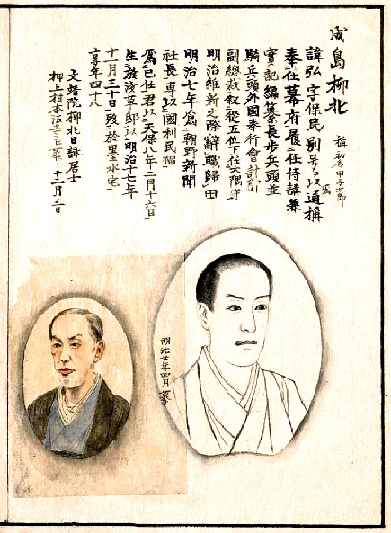

<成島柳北>

天保8年2月16日〜明治17年11月30日(1837年3月22日〜1884年11月30日)

成島柳北は幕末明治の随筆家であり、実業家です。

幕府の儒者の家(蔵前)に生まれ、18歳の時、家職をついで侍講に進み、奥儒者として将軍徳川家定・家茂に仕えました。

後に、騎兵奉行・外国奉行・会計副総裁を歴任しました。

明治維新後は向島の地に暮らし、新政府の招きを固辞しました。

明治5(1872)年東本願寺の法主に従い訪欧、翌年に帰朝後、公文通誌が朝野新聞と改題され、

紙勢を拡張する機会に社長として迎えられ、雑録欄を担当して時事を風刺しました。

また、外遊の折、修得した生命保険制度の知識を生かし、日本の生命保険制度の草分けである「共済五百名社」(明治安田生命の前身)の創立に協力しました。

明治7(1874)年『柳橋新誌』を刊行、墨堤植桜の保存に尽力し、グラント前米大統領の接遇委員も務めました。

明治17(1884)年11月30日、海棠園と呼ばれた向島の住居で48年の生涯を閉じました。

初め、横川にある本法寺に葬られましたが、明治42(1909)年に豊島区の雑司ヶ谷墓地に改葬されました。

「成島柳北肖像」(「近代日本人の肖像」(国立国会図書館)、「肖像」(野村文紹 国立国会図書館)、「長命寺成島柳北の碑」)

<成島家の墓>

左「柳北先生墓」、右「成島家之墓」。

<成島柳北墓>

永井荷風は亡父の墓参りに来た際、成島柳北墓の墓が本法寺から移ってきたことを知り、その墓を訪れています。

その後も再三訪れています。

(正面)「柳北先生墓」

(側面)「明治十七年十一月

門生小澤圭謹書」

(参考)

・成島柳北の住居跡(墨田区向島)

・朝野新聞社

・成島柳北「柳橋新誌」

・墨堤植櫻と成島柳北

・成島柳北の碑(長命寺)

明治14(1881)年3月19日〜昭和24(1949)年12月14日

明治41(1908)年3月22日、福渡「万翠館 満寿屋」に泊まった森田草平と平塚明(らいてう)は、

翌朝23日に宿を出立、人力車で町のはずれまで行き、そこから尾頭峠での心中を目指します。

24日翌朝早々、尾頭峠付近山中で捜索隊に救助されます。

この心中未遂を小説化したのが「煤煙」です。

尾頭峠の麓、上塩原「和楽遊苑」の池の前に、「煤煙」碑があります。

(正面)「森田家之墓」

(側面)「昭和三年九月森田草平建之」

(側面) 森田草平の戒名「浄光院寂然草平居士」と没年「昭和二十四年十二月十四日」が刻まれています。

(参考)

・森田草平文学碑

ラファエル・フォン・ケーベル像(神学及中古哲学研究の必要 ラファエル・フォン・ケーベル 教学研鑽和仏協会 明治43年 国立国会図書館蔵)

1848年1月15日〜1923年6月14日

<ラファエル・ケーベル墓>

(説明板)

「東京都指定旧跡 ラファエル・ケーベルの墓

所在地 豊島区南池袋四 雑司ヶ谷霊園六区一種ニ側一三番

史蹟指定 昭和ニ九年一一月三日

旧跡指定 昭和三○年三月ニ八日

ラファエル・フォン・ケーベル(一八四八〜一九ニ三)は、ドイツ系口シア人の家に生まれ、モスクワ音楽院で音楽を学んだのち、ハイデルベルク大学に移り哲学と文学を学びました。明治二六年(一八九三)、帝国大学文科大学外国人教師として来日し、哲学や美学を講じました。また、東京音楽学校でも教鞭をとり、ピアノと音楽史の指導にあたるとともに、数多くの演奏会に出演しビアニストとしての手腕も発揮しました。日本の哲学の基礎を築き、また、日本近代音楽の葵展に大きな影響を与えたケーベルは、大正一二年(一九ニ三)に横浜で亡くなりました。

平成ニ四年三月 建設 東京都教育委員会」

「ラファエル・ケーベル墓」の隣に、「アレクサンダー・ジョセフ・ヘアー墓」があります。

(説明板)

「アレクサンダー・ジョセフ.・ヘアー先生は一八四八年口ンドンに生まれ、明治の初めに来日、海軍省傭員となる。

一旦北米に渡るが、再来日し、一八七九年一橋大学の前身である商法講習所(明治八年、一八七五年森有礼が創設)に着任した。その後、同校の後身である東京高等商業学校を含め通算四〇年間教育に携わり、最古参の外国人教師として、勲三等旭日章を受けられた。

ヘアー先生が学生たちに教えた商業英語、商業通信文は開国間もない我が国実業界に大いに貢献した。

一九一八年五月病没。享年七〇歳。住居の表札に「平谷」と書く茶目っ気もあった。

墓石および石碑銘文(左記ご参照)は先生の教え子であった同窓有志者により一九ニ九年三月に建立された。

国立大学法人 一橋大学

一般社団法人 如水会」

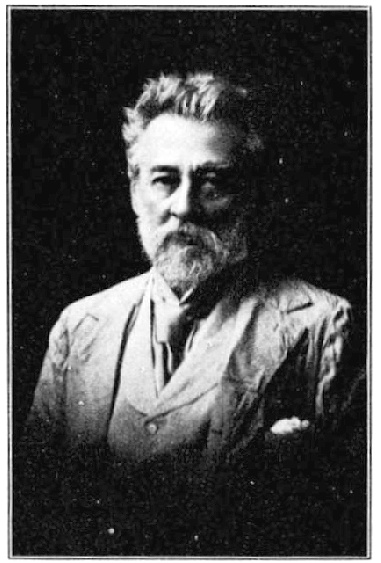

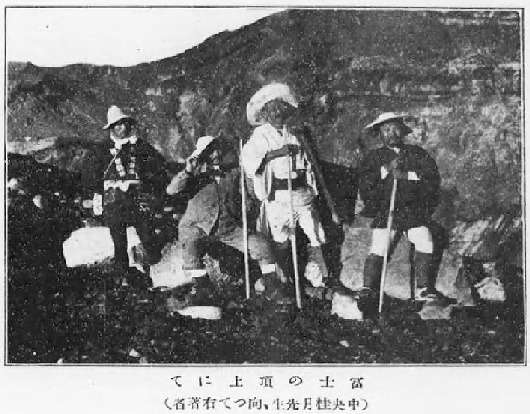

<大町桂月像>

明治2年1月24日〜大正14年(1869年3月6日〜1925年6月10日)

「温泉郷」を最初に使用したのは大町桂月で、田山花袋が普及・定着させました。

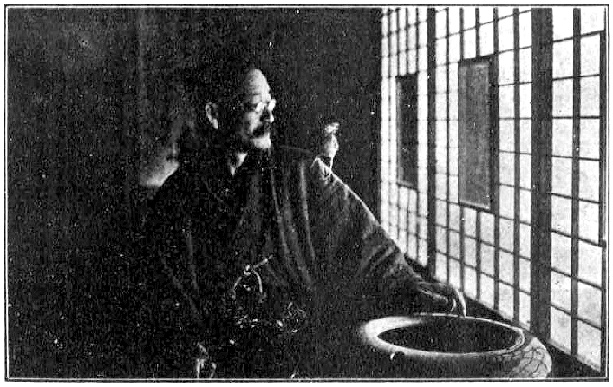

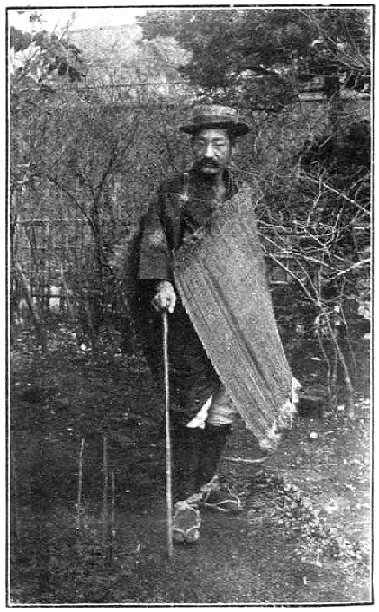

「大学時代の桂月翁」「富士の頂上にて(中央桂月先生)」「大正七年夏」(「文豪大町桂月」 田中貢太郎 青山書院 大正15年 国立国会図書館蔵)

「著者最近の小照」(「冷汗記」 大町桂月 富山房 大正5年 国立国会図書館蔵)

「書斎における著者」「庭前旅装の著者」(「自然の詩趣」 大町桂月 日本書院 大正7年 国立国会図書館蔵)

大町桂月の旅装は、どことなく若山牧水の旅装に似ています。

<大町桂月の墓>

「大町の墓」は、桂月の筆によるものです。

裏には「大正五年五月建之 」と刻まれています。

(参考)

・大町桂月と温泉

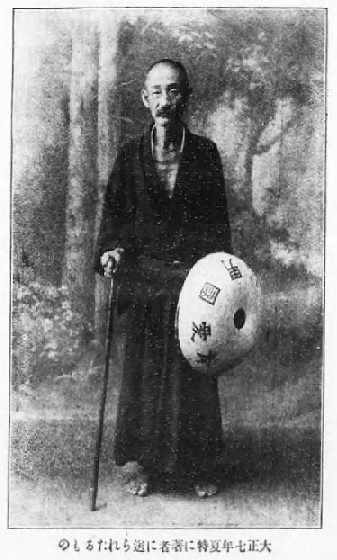

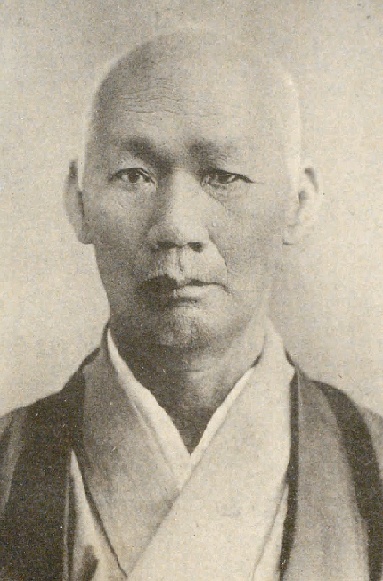

「中浜万次郎肖像」(国立国会図書館「近代日本人の肖像」)

文政10年1月1日〜明治31年11月12日(1827年1月27日〜1898年11月12日)

天保12(1841)年漁で遭難し、無人島でアメリカ船に救助され渡米。嘉永4(1851)年琉球に上陸、嘉永5(1852)年土佐に帰郷します。

翌年、ペリー来航時幕府より召喚され、中浜姓を授けられ、江川太郎左衛門の配下となり、太郎左衛門の江戸屋敷の長屋に住みました。

この頃、勝海舟に英語を教えています。

万延元(1860)年日米修好通商条約批准使節の通訳として咸臨丸で渡米します。

帰国後も小笠原開拓調査、開成所(後の東京大学)教授就任など活躍しました。

<中濱家墓域>

「贈正五位 中濱萬次郎翁記念碑

公爵徳川家達書」

「中濱萬次郎之墓」

「中濱家累代之墓」

「團野千代之墓」

(参考)

・江川太郎左衛門屋敷跡

東郷青児(明治30(1897)年4月28日〜昭和53(1978)年4月25日)

中浜万次郎(ジョン・万次郎)墓と同じ並びにあります。